医療と介護のサステナビリティ(第4回)

2024年2-3月号

本連載の4回目は、静岡県浜松市で聖隷浜松病院院長を1996年から2011年まで務め、2010年から2017年にかけて日本病院会会長として活動された堺先生にご登場いただきます。まずは、そのキャリアの開始時点での話から伺っていきます。

1. 米国でのキャリアのスタート

-堺先生は、聖隷浜松病院の院長を15年間、日本病院会も会長を7年間に及び務められてきたわけですが、そもそも脳神経外科としてのキャリアを歩まれた頃のことを私自身はあまり存じ上げておりません。その頃のお話をお聞かせいただけますでしょうか。

堺 私は1970年に千葉大学医学部を卒業していますが、その頃はまさに全国で医学部紛争が起こっていた時期でした。私自身も、周りの環境を見ながら、まさに「自分がどうあるべきか」を個人的に考える必要がありました。「自分が医者になった以上、何をやりたいか」ということですが、密かに非常に悩みました。

大学の5,6年次にはさまざまな診療科に赴き、研修を受けるわけですが、そのなかで脳外科医の植村研一先生(注1)が私のメンターになりました。植村先生自身、横須賀の海軍病院に行き、その後アメリカにわたって5-6年間を過ごす、というキャリアを経ていたのですが、彼が「外にいって好きなことをやってこい」という風に言うわけです。実際、彼はアメリカのシラキュース大学に留学し、キング先生(Dr. Robert B. King)という方に師事をしていました。ちなみに彼がアメリカから戻ってきたのは千葉大学の脳神経外科ですが、その初代教授である牧野博安先生もカンザスに留学していた経歴の持ち主です。

こうした環境にいたのでアメリカに向かうことを考えたわけですが、まずはいきなりアメリカに行くのではなく、座間の米国陸軍病院でインターンをやることとしました。時はベトナム戦争の時期です。ベトナムでの負傷兵が立川に戻り、そこから座間の病院に来ました。当時、司令官のウィリアム・ウェストモーランドも座間の病院に立ち寄り、私も会って話をしましたが、その際に彼も「医療は大事だ」という考えを強く持っていることがわかりました。

そして、その後、実際にアメリカに行くことを決め、シラキュース大学にてキング先生に学ぶこととなりました。ただしキング先生からは、「来るのはいいけど、いきなり脳外科から始めるのではなく、一般臨床(今でいう総合診療)や神経病理をやるように」とのことでした。そこで、最初の1年は一般臨床、2年目はシカゴで神経内科、そして3年目はニューヨークのロチェスター大学で神経病理をやったわけです。

ロチェスターの神経内科ではジョイント先生(Dr. Robert. J. Joynt)というとても面白い先生がおり、彼が臨床講義を毎週1回やるのですが、「神経内科はシャーロック・ホームズの考え方と非常に良く似ている」というわけです。当時はCTなどもないのですが、「エビデンスを集めて、病歴を聞いて、遡り、考えていく」ことが重要なのだ、と。しかし私自身は、なかなかこうした神経内科は難しいと考え、脳神経外科を志向していく形となりました。

-そして、その後も留学は続き、合計8年に及んでいます。

堺 キング先生のいいところは、「5年間のうち2年間は臨床研究をやりなさい、それが基礎研究でもいいから」というところでした。そうした研究を学ぶなか、神経生理学にプレストン先生(Dr.James. B. Preston)という方がいました。彼は非常に親日家で、植村先生も彼に習っていたような方ですが、とにかく毎週実験をやるわけです。キング先生から研究の重要性を学び、プレストン先生にも「基礎研究をやらなければいけない」ということを学んだわけです。

キング先生の教室は5年経つとどこにでも留学をさせてくれる形となっていたこともあり、「この機会だから」とドイツのギーセン大学に赴き、ピア先生(Dr. Hans. Werner. Pia)という先生のもとで1年間、基礎研究を学びました。

-今から考えると、非常に自由度の高い動きですね。

堺 その通りですね。ただし自由度は高いのですが、やる気がなければいけません。向こうでは、常に「本気でやる気があるのか」と問われます。キング先生のところでも、仲間たちにより喧々諤々の議論が行われているのですが、そこで黙っていると「日本人だからその対応はわかるけど、それでは評価をしない」と言われました。全く考え方が違う。目から鱗が落ちました。

-そうした経験を積まれているうちに8年間という期間が過ぎたのですね。

堺 その代わり、キング先生は非常に厳しかったですよ。「君は日本に帰ったら学んだこと全部をはきだして、日本の医療をよくしなければいけない」という強いメッセージを受け取りました。

-堺先生がその後医療経営に携わっていくうえで、当時の日本では学び得なかった環境での8年間というのは、ご自身のキャリアの大きな土台となったこと、そしてキング先生の言葉を具現化することが大きなテーマとなっていったことが感じられます。

2. 医療現場での実践(聖隷三方原病院・聖隷浜松病院)

-その後、1979年に浜松医科大学に移られた後、1981年に聖隷三方原病院(注2)(以下、三方原病院)に脳神経外科部長として着任されます。当時の環境はどうだったでしょうか。

堺 当時の三方原病院は総合病院といっても、私が目指していた急性期病院の構えとしては不十分なものでした。私自身も脳神経外科を地域有数の診療科にしたいという思いもありました。そこでまず行ったのが検査部の中の病理部門を充実させる。そして、順次、リハビリ、放射線科、と体制を整えていきました。丁度、日本初のホスピスが同病院で開設されたところでしたが、その開設を行った原義雄先生は同期になります。その後も時間をかけて病院としての体制を整えていきました。なお、今、同病院の院長となっている山本貴道先生が研修医で来たのもこの頃でした。彼もアメリカに留学して、てんかん治療を学び、その後聖隷浜松病院でてんかんセンターを開設していくことになります。

-そして、1992年に聖隷浜松病院に副院長として移られます。

堺 長く聖隷浜松病院の院長を務められた中山耕作院長(1966年~96年まで院長を務める)から声をかけていただき、そうした形になりました。

そして、当時、強く感じたことは「医療は医者だけでは成り立たない」ということです。アメリカにおいても、患者のことをよく知っているのは看護師やヘルパーである、という状況は見ていたのですが、日本もやはりそうでした。看護師やヘルパーが現場の情報をしっかり持っていることが良くわかったので、議論の中に入ってもらうこととしました。

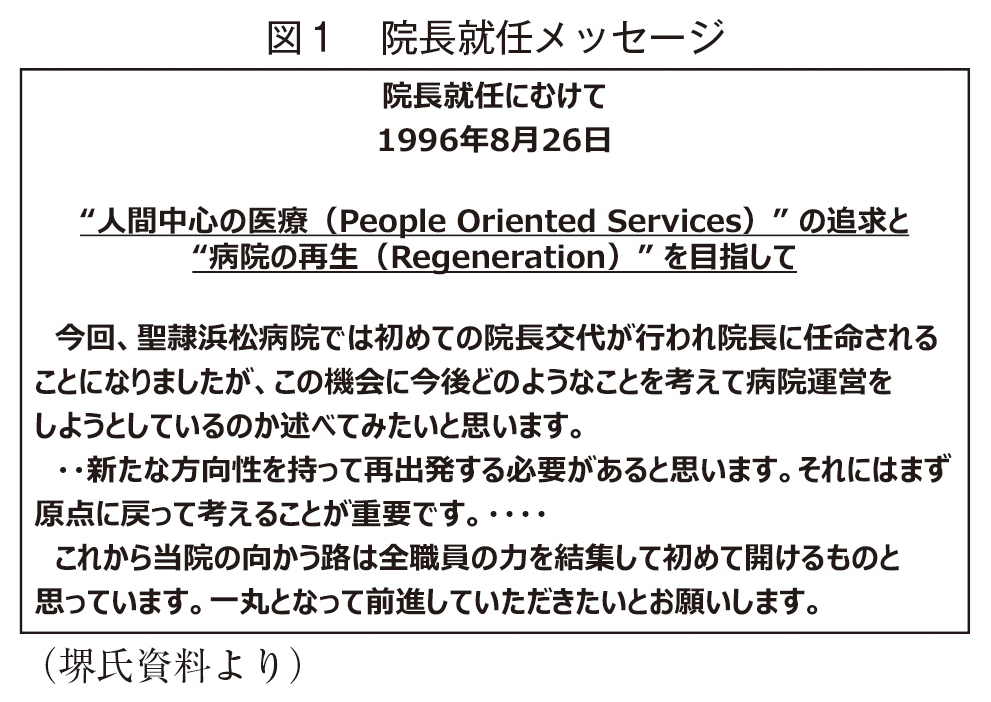

もちろん、そうした医者と看護師やヘルパーの関係という話だけを考えたわけではありません。1996年に院長に就任した際、以下のようなメッセージを出しました。そして、新たな理念として、“私たちは利用してくださる方ひとりひとりのために最善を尽くすことに誇りを持つ”ということを掲げました。これは聖隷福祉事業団を作った長谷川保氏の考え方に繋がるものですが、「患者中心、利用者中心、という考え方を徹底していこう」ということでした。

-そのメッセージは非常に堺先生らしい考え方だと思いますし、編著を為された『病院経営のイノベーション』(建帛社・刊)などにもありますが、以下のような図式を書かれていますよね。こうした理念に基づく体制構築は、地域において上手く機能したでしょうか。

堺 正直にいえば、当時はまだ診療所と病院の関係も今ほどはうまくいっておらず、役割分担についても模索が続きました。「聖隷浜松病院は入院機能だけに特化して、外来は診療所にすべて開放する」といった思い切ったことも考えたのですが、そういう話も実現には至らず、まだまだ「病院は病院中心、診療所は診療所中心」という時代でした。ただし、自分と同学年の方が地元の医師会会長となり、関係も改善するなか、状況は徐々に変わっていく形となりました。

-病院と病院の間での連携はどうでしたでしょうか。

堺 これも最初はなかなかうまくいかない時期がありました。相手の病院が考えていることがわからない、という時期です。そうしたなか、まずは自分たちが価値のある医療を作り、それをシェアしていく、という方向性に向かっていきました。

例えば、聖隷浜松病院は総合周産期が非常に強く、先んじて家族同室なども実施し、良い医療を提供していました。そこに、他の地元病院から来られた先生が在籍されていた。そうした場合、ここで学んだ医療を今度は自分が戻られる病院でぜひやっていただければ、という発想でした。

-聖隷浜松病院は1990年後半からさまざまなセンター(注3)を作っていきましたが、これもそうした動きを先んじて行い、そのなかで周囲の病院も一緒にやっていきましょう、という流れの話でしょうか。

堺 2000年代前半は、時代的には新しい臨床研修制度が作られていく時期でもありました。私自身もこれを議論するメンバーでしたが、運用開始当初はなかなかマッチングなどの面でも難しい部分がありました。しかし、自分自身がアメリカでそうした臨床研修を受けてきたこともあり、「若い研修医の先生にしっかりとした臨床研修を受ける機会を作る」という行為は必要不可欠なものである、と考えてきました。

-地域の中核となる病院がしっかりとした症例数を有し、同時にそうした豊富な症例数が存在するなかで研修医を受け入れて展開していく、という形を作ったわけですね。聖隷グループの場合、浜松、三方原という病院もさることながら、聖隷福祉事業団自体が日本有数の福祉介護を提供する組織ですから、そうした総合的な展開は力強いですよね。

堺 そうしたことは、そもそも創業者の長谷川保氏の頭の中にあったのだと思います。まず三方原病院があり、その後、慢性期だけでなく、浜松病院を作り、中山耕作先生が院長を務められ、その後、私が引き継いだという恰好です。

-今日お伺いしたいと思っていた話は、現代の医療を取り巻く環境をどのように見るか、ということでもあるのですが、もし2024年に新たに病院を作るとした場合、「慢性期から急性期、福祉介護と連携して、総合的なものを作っていきましょう」ということを始めるとなると相当難しいと思います。なぜ、その時期にはこうしたことが出来たと思いますか。

堺 それはやはりそういう時代であった、ということですよね。「救急医療」ということが言われ出したのもこの頃の話です。昔の話になりますが、消防隊が患者を運んでくるにしても、「運んでよいのか、病院がなかなか受けてくれないのではないか」などと消防側が心配をしている時期もありました。病院側は勿論そんなことではないので、「そうではない」ということを伝えるべく、勉強会をやり始めたりした。そして、そうした動きが整ってきた後、発生するニーズに応えていくことは病院の役割なので、その機能を何とか整備する。

そうした動きに聖隷浜松病院がしっかりと対応し、次は病院の中で、例えば循環器センターを作る。そして、そうした動きを継続していくためには、当然、意気のある人、やる気のある人を集めていく、ということでした。

-「時代」という話がありましたが、そうした意味では、例えば70年代にアメリカで過ごした堺先生のような方が、80年代に日本の医療現場を経験し、そして、丁度そういう方々が経営に携わるようになっていった時期、ということも重なっているのでしょうね。もちろん、同時にテクノロジーの進展が手助けした側面もあると想像します。

堺 その通りだと思います。丁度「医療が変わる時期」だったのでしょう。また浜松市には浜松ホトニクスという会社もあり、医療機器の進化にも大きく関わっていました。地域性という点では、「やらまいか精神」、とにかくやってみよう、という精神、も大事でしたね。

そうした環境下で、「自分達で稼いで、自分達で何とかする」という、医療経営において大事なことを実践できていたからこそ全国的に信頼される病院に成長できたのでしょう。

3. 近時の医療環境への目線

-その後、日本病院会でもさまざま活動を為されており、「見える化」事業や「QI(Quality Indicator)プロジェクト」などの動きも印象的なものです。

その日本病院会の会員病院は必ずしも公的病院・大病院優位ではなく、あらゆる母体・規模・機能・地域の病院が含まれていると理解していますが、病院の規模や機能によっては、近時、病院という業態が経営的に少なからず厳しい状況にあると感じています。

-例えば、「見える化」という話に関連づけていえば、収支の見える化のみならず、堺先生が重要と考えている医療需給バランスの見える化を行う動きは、経営を支えうる手段となるでしょうか。

堺 当然、すべての病院が急性期病院にはなれないですし、地域により患者の状況も医療資源も異なります。診療所が増えていくという地域もあるでしょう。そうなってくると、その地域に、実際どれだけの患者がいて、どれだけの医療資源があるか、を「見える化」することがまず土台としては必要になります。

ただし、調査による赤字病院の数などを見ると、今の診療報酬体系ではそれが出来る、ということだけでは厳しいかもしれません。

-黒字か赤字か、ということだけでなく、負債を有するなかで、どう設備投資をしていくかを考えると、各期の損益水準はボディブローのように効いてくる部分もあります。こうした環境下で、例えば病床転換などを考えようとしても、経営体力が弱まっているために選択肢が狭まる、という側面もあるようにも思われます。そうしたなかで、何か前向きなことは言えるでしょうか。

堺 今はどうしても、一人ひとりの経営者がばらばらに対応を考える、という状況があります。その地域に患者が何名いて、例えばMRIは何台あるかなど、投資一つとっても地域全体を考える必要があるのですが、それがなかなかうまくはいっていない気はします。急性期というのはあくまで急性期であり、治療という意味では初期の1週間程度の対応です。次の段階の病院がどうなっているか、含めて地域の医療は考えていかねばならない。当然、一つの病院であらゆる人材を抱えるのは無理なので、トータルで考える必要があります。

-しかし、病院毎に法人格も違いますし、医局も違うので、そこをトータルで考えることは本当に難しいですよね。そうした違いを超えて提携していく時代に本当に移行できるのか、というのが大きなポイントと思われます。

堺 大学の医局なども、地域医療全体を見て、医師の派遣などの決断をしていかなければならないと思います。

-そして、そうした地域の中でのリソース配分を誰がトータルで見ることができるでしょうか。

堺 もちろん自治体自身が出来るのであれば、それでいいと思います。ただし自治体自身でそれが難しいということであれば、民間法人などに考え方を委ねていくことも必要でしょう。

-現場が見えているところが絵を描く状況にならないといけない、というお考えですね。

堺 やはり地域単位で考えていくことが大切です。そうした点を踏まえると、日本病院会でも各都道府県に支部を作りたい、とは思っていました。

ただし、そうした絵を描く、もしくは旗を振るのは、公立病院が強い地域であれば公立病院主体で対応すればよいですし、日本赤十字など公的病院が強いエリアであれば、そうした形で対応してもらえればよいと思います。そのなかで民間病院主体のエリアもある、ということが現実的でしょう。医療は地域産業ですので、そのあたりは全国一律でなくていいのです。

-そうした考えを踏まえると、現在の地域医療構想の動向はどのように見えていますか。

堺 元々の発想自体は正しいと思います。しかしながら、そうした議論をしていた時代(注4)からさらに時代は動いています。新型コロナもありましたし、患者さんの受診動向も変化をしています。二次医療圏自体をどう見ていくか、という課題もあるでしょう。そうした変化を踏まえて、さらに先のことを考えていく必要があると思います。そのあたりが少し止まってしまっているような気はします。

-最後になりますが、こうした時代の変化があるなかで、病院が向かうべき方向をどう考えるべきでしょうか、医療だけでなく介護を含めた広い裾野のなかで見ていくべきでしょうか。

堺 やはり患者の流れをしっかりと追っていくことだと思います。利用者側に立つ、という観点です。病院が診ているのはわずか1週間です。そう考えると、その時期の医療だけ見ていても駄目で、最適なバランスを考えていく必要がある。そのバランスをみないと無駄な投資も出てくる。資源の適正配分、地域のニーズに見合った投資が出来るか。そうした観点で組み立てていくことが大事だと思います。

今回の話は、発想の根幹として「利用者目線」を常に重視されています。医療環境が変わるなかで利用者目線に立った際に最適な資源配置が可能かという話や、そうしたことを考えるために価値観を常に刷新していくべきである、という点は、まさに堺先生のアメリカでの出発点と直結しているように思われます。

現場の観点に立った医療や介護体制のあり方については、本連載でも引き続き深掘りしていきたいと思います。

(注1)浜松医科大学名誉教授

(注2)静岡県浜松市三方原に1937年に開設された聖隷保養農園を嚆矢とし、1942年、聖隷保養農園附属病院が開設。肺結核治療をはじめ胸部外科、小児医療、精神科医療など着実に体制を強化するなか、1973年に聖隷三方原病院と改称し、1981年日本初のホスピスを開設。

(注3)総合周産期母子医療センター、脳卒中診療センター、腫瘍治療センター、てんかんセンター、循環器センター、頭頸部・眼窩顎顔面治療センターなど(名称は設立時のもの)

(注4)2014年の医療介護総合確保推進法の制定など

ヘルスケア

ヘルスケア