『日経研月報』特集より

平和の配当の消滅とデジタル化の新展開

2024年8-9月号

(本稿は、2024年5月10日に東京で開催された講演会(オンラインWebセミナー)の要旨を事務局にて取りまとめたものである。)

1. 国際環境と技術環境の変化で読み解く日本経済の可能性(篠﨑氏)

2. AI時代の日本のデジタル変革(関口氏)

3. クロストーク

1. 国際環境と技術環境の変化で読み解く日本経済の可能性

―平和の配当とデジタル化と失われた30年―

篠﨑 日本経済は過去約30年間、いわば立ち往生の状況です。今日はこの30年間を振り返りながら、国際環境と技術環境の構造変化をみていきます。

ポイントとなるのは、「平和の配当」と「デジタル化」です。この2つの共通点は、1990年代が起点であるということです。それは偶然ではなく密接に関係し、共振して起きたと考えています。

1990年代は国際的にエポックメイキングな時代でした。特に米国では、IT投資の増勢に伴って無形資産への投資が進み、企業における人材開発等、さまざまな仕組みが見直されました。こうした「デジタル化」の大きな変革により、米国経済のトレンドは低成長から高成長へシフトし、成長力が加速したのです。この時期は、国際環境でも大きな変化が起きました。1989年のベルリンの壁崩壊を経て、1991年にはソ連邦が崩壊し冷戦は終結しました。「平和の配当」が訪れたのです。

平和の配当は米国経済で顕著に現れました。冷戦直後の1990年、米国の連邦財政収支は、経常収支と共に赤字(対GDPで▲3.8%)でしたが、2000年には黒字(同2.4%)となり6.2%ポイント改善しました。その背景にあったのは、連邦予算の大幅な歳出のカット(対GDP▲3.8%ポイント)であり、その3分の2は国防予算の削減(同▲2.2%ポイント)によるものでした。一方、この10年間に、民間企業投資は同2.0%ポイント増加し、そのうちの1.5%ポイント、すなわち増加分の4分の3はIT投資でした。国防予算の削減で財政収支が改善すると共に、ヒト、モノ、カネがデジタル関連にシフトして経済が好転したのです。さらに、平和の配当によって、旧ソ連、東欧、中国、インドが市場経済圏に移行しました。グローバル企業はそうした国々の豊富な労働力を活かして、一気にビジネスを拡大させました。グローバルな最適資源配分時代への突入です。

次に、デジタル化の流れをみてみます。前半は先進国を中心に進展しました。中でもアメリカは、デジタル化によっていち早く「ニューエコノミー」を実現しています。この過程で工業時代から情報時代への大転換が進み、社会や企業のさまざまな仕組みを再構築しました。まさにDXです。

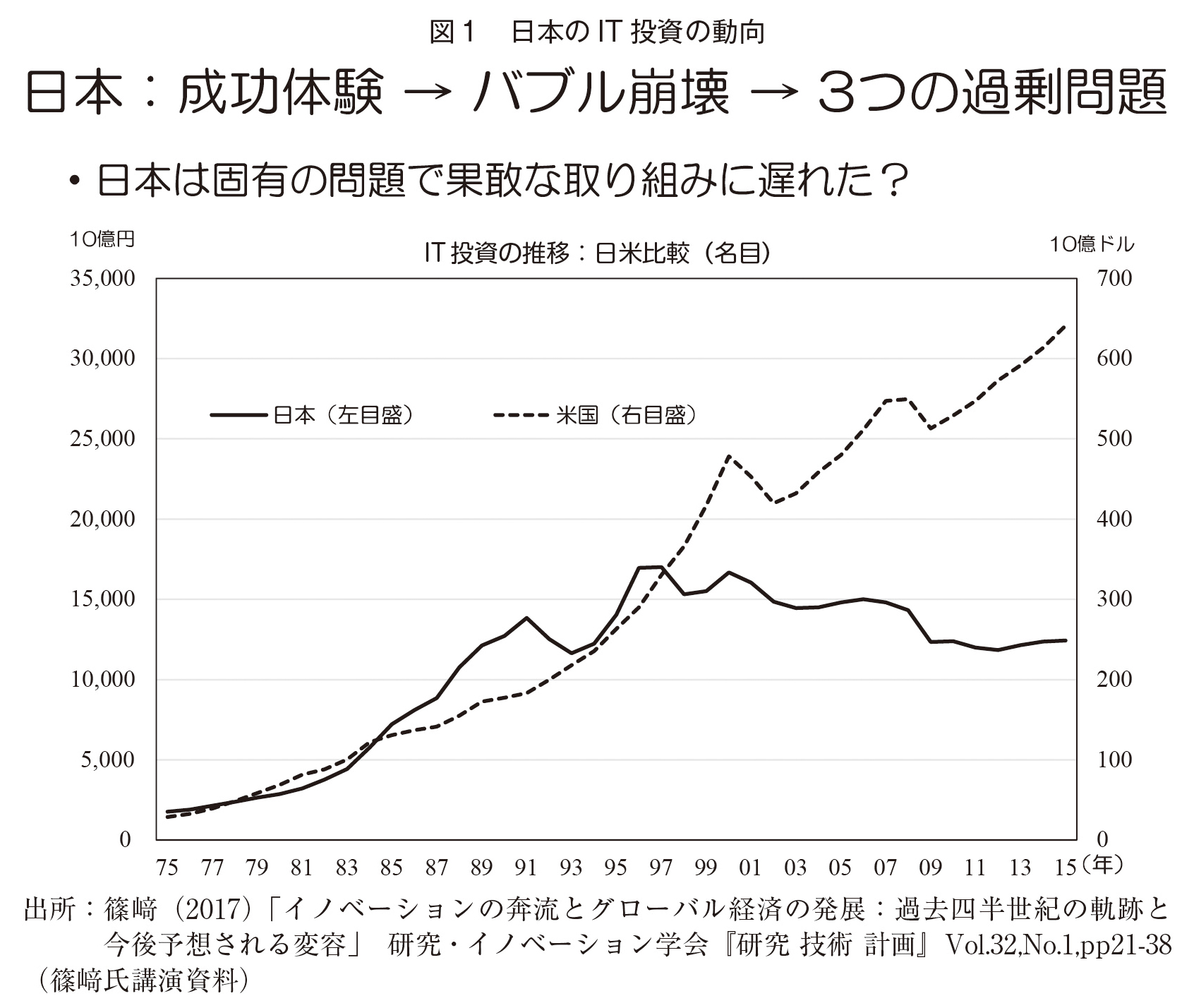

日本は残念ながら、この波にうまく乗れませんでした。「Japan as No1」と言われていた頃の成功体験の余韻のなかでバブルが崩壊し、雇用、設備、負債の3つの過剰問題が起きます。当時の企業はこれらへの対応に忙殺され、DXに経営資源を割く余裕はありませんでした。グローバルな資源配分が進むなか、動きが停滞した日本は国際的地位を低下させていきます。そもそも日本のIT投資は、1980年代は米国に劣らない勢いがあったのですが、バブル崩壊後の1990年代以降低迷し、2000年以降は漸減しています(図1)。その間に米国は堅調にIT投資を増やしています。

過去30年のうち後半は、途上国を巻き込むデジタル化の大奔流が起き、グローバル・サウスが台頭した時代といえます。途上国や新興国にITが浸透した要因のひとつは、各国における通信市場の自由化と規制緩和です。かつては、「通信は国家なり」と言われ規制の強い分野でしたが、途上国や新興国は自由化を進めていきました。特にインドと中国は、平和の配当とデジタル化の恩恵を最も多く受けた国です。インドには、インド工科大学などのアカデミアをはじめ、ソフトウェア産業の基盤がありました。世界中のコンピューターで誤作動が起きるのではないかと言われた「Y2K(2000年)問題」に的確に貢献できたことで、インドのソフトウェア産業が飛躍します。中国は世界の工場(ハードウェアの生産基地)として急発展しました。インターネット元年である1995年の名目GDP(ドルベース)は、日本はアメリカの4分の3の水準でしたが、その後横ばいが続き今は4分の1程度です。一方、中国は1995年から2000年までに20.3倍に拡大し、インドも7.3倍に拡大しています。

潮目の変化と日本の立ち位置

―平和の配当消滅とデジタル化の新潮流―

篠﨑 しかし、こうした流れに約10年前から大きな変化が起きています。

まず、平和の配当は既に消滅しています。2022年のロシアのウクライナ侵攻をみれば明らかですが、消滅は2010年代中頃から始まっていました。2014年のロシアのクリミア侵攻と香港民主化運動、2016年のトランプ大統領就任等がありました。

さらに技術環境も変化し、デジタル化の新潮流が起きました。具体的に2つの点が挙げられます。「サプライチェーンの可視化」と「リアルと融合したデジタル化」です。1つ目のサプライチェーンの可視化とは、川下から川上に情報を追うトレーシング(その逆はトラッキング)が容易になったことで、商品の価格や品質に加えて、原材料、部品、労働環境、エネルギー源など「生産のされ方」までが可視化されることです。1990年代頃は企業を軸にしたトラッキングで生産性向上が図られましたが、今は個人が端末を持ち、より深い情報を追えるので、生産のされ方などの上流の情報に自らコンタクトして購入等の意思決定ができます。企業は、レピュテーションリスクの観点からも、これらに配慮した経営とその情報開示が求められます。こうした環境変化は、日本にとって有利に働く可能性があります。日本は世界から、法の支配、自由、人権、環境に配慮した価値観があると認識され、信頼されているからです。2つ目のリアルと融合したデジタル化とは、コンピューターを用いて模擬的にシミュレーション等を行う「ドライラボ」に対して、装置や薬品を実際に使用する「ウェットラボ」が重要になってきているということです。米国では1980年代、西海岸のシリコンバレーと東海岸のボストン周辺の幹線道路ルート128周辺の2つのハイテク地域が対比されましたが、平和の配当で軍事関連の予算が削られた結果、東海岸は1990年代に没落しました。西海岸も一時落ち込んだのですが、インターネット革命で復活を遂げます。東海岸は、自前主義で技術を抱え込む大企業が多く、うまくいかなかったのです。とはいえ、東海岸は、産業革命以来の歴史的基盤がありものづくりに一日の長があるため、2010年代に入ってからはリアルなものにデジタル実装する際に、東海岸が関わらないと試作品が作れないというような状況も生まれており、存在感を高めています。その典型が、2010年に設立されたモデルナ社です。GoogleやMicrosoftも、リアルとの連携を求めてルート128に拠点を立ち上げています。

日本でも、九州は今、「シン・シリコンアイランド九州」と注目されています。TSMCの熊本進出が契機となり熱気に満ちています。2030年までの投資規模は総額で6兆円、波及効果20兆円とも試算されています。ここ30年で半導体の世界シェアをかなり落としましたが、国内シェアは約4割を占めていますので、これからはリアルと結びついたデジタル化で大きな可能性があると見込まれています。

2. AI時代の日本のデジタル変革

関口 米国防総省が2005年に実施した自動運転の技術を競う大会でセバスチャン・スラン教授が率いるスタンフォード大学のチームが優勝し、その後、同氏はGoogleに移り、2012年にグーグルカーを開発しました。そのわずか4年後に、アウディが商用ベースで自動運転車をリリースしました。まさに加速度的な進化です。AIでは、2008年から第三次ブームが起こり、Apple社のSiriのほかにディープラーニングをベースとしたAIブームが到来します。さらに加速したのは、2022年末のオープンAIによるChatGPTのリリースです。新しい技術は普及に時間がかかるといわれますが、オープンAIが100万人のユーザーを獲得するのに要した期間はわずか5日間で、Facebookの310日から大幅に短くなっています。レイ・カーツワイルは、2045年にはコンピューターが人間の能力を上回る「シンギュラリティ」が到来するだろうと予測していたのですが、これが前倒しで起きている状況です。

このようなデジタル技術の世界に対して機械産業などのアナログの世界では、技術進歩は直線的(リニア)にしか進みません。人間は、リニアな世界観に慣れているので、昨日できなかったものは明日もできないだろうという発想ですが、情報の世界では、昨日できなかったものが明日にはできている、という時間軸の大きな違いがあります。それを支えているのがムーアの法則などです。コンピューターは、ムーアの法則(半導体の集積度が1年半で2倍になる)で支配されているCPUと、ネットワークやストレージ(約1年半で2倍になる)がそれぞれ同じ期間に2倍になる組み合わせでできていますので、1年半で、2×2×2=約8倍のスピードで拡大することになります。

1990年代後半にはドットコム、2000年代半ばにはWeb2.0が登場し、「IT革命」が起きました。インターネットを利用した新しいサービスが劇的に拡がり、クラウドやスマホの登場で双方向型の情報発信ができる時代がやって来たのです。2008年のリーマンショックで動きが一旦止まるのですが、その後、情報リソースが加速度的に拡大することによって、新しいプレイヤーが続々と出てきました。2010年代以降、AIやIoTの時代が到来することで、ITがインターネット上の仮想空間だけではなく、リアル世界に応用されるようになりました。オックスフォード大学のマイケル・オズボーン准教授は、多くの仕事は、いずれAIやロボットに置き換わるだろうと予想しました。私は、そうした仕事が全部なくなるのではなく、人間とAI、人間とロボットの協業時代がやって来ると思っています。その一例が、医療でのダヴィンチ遠隔手術システムです。また、DX革命でリアルの世界が変わり始めたことで、より大きな規模で変革が続いていくでしょう。

米国防総省が自動運転車を開発した目的は、戦争への活用でした。インターネットも元々は軍事技術でした。1989年のベルリンの壁の崩壊でインターネットの軍事活用は不要となり、米国は、この技術を民間企業や世界に開放しました。韓国の金大中政権(当時)は1998年にアジア通貨危機による経済危機を立て直すため、情報通信インフラを抜本的に変えます。インターネットを活用するとともに、コンテンツ産業の振興を始めました。韓国がいち早く世界最先端のブロードバンド大国になったのを目の当たりにした日本は、e-Japan戦略、2006年にはIT新改革戦略を立てます。しかし実行段階で、安倍首相(当時)が政権を放り出した結果、IT政策やレセプトの100%オンライン化も頓挫しました。次の民主党政権下では東日本大震災が起き、IT施策は後回しにならざるを得なくなります。動きが出たのは、第五期科学技術基本計画が策定された2016年以降です。つまり、米国をはじめ他国が続々と新しいビジネスモデルを構築している間、日本は足踏み状態だったのです。篠﨑先生の図1を見ても、日本の情報化投資は、1995年以降増えていないことがわかります。

また、日本の情報化投資において問題なのは、その中身です。8割以上がシステムのメンテナンスに消えています。日本のデジタル資本ストックは、2008年以降横ばいです。この点を変えないと、日本のDXは進みません。重要なデジタルインフラとなっている日本のクラウド市場をみると、2012年は、Amazon、Google、Microsoftの3社が全体の3割のシェアだったものが、2020年には6割に上り、米国企業のシェアが高まっています。その結果、ITサービス産業では、年間1.7兆円ほどの持ち出し(サービス収支の赤字)となり、利用料を毎年米国に支払わなければならない状況が続いています。

さらに、日本の構造変革も問題です。AIにはデータが重要ですが、データを作るソフトウェア能力としての人間の知恵や技術、組織の仕組みを構築するための構造変革ができず、昔ながらの雇用制度、匠の世界、年功序列を維持するなど、情報化時代にマッチした仕組みに変えられていないことが問題です。この点で成功したのが、米国やインドです。インドは国を挙げて、多くの理系エンジニアを輩出し、海外に多くの人材を輩出しています。米国にはそうした人材が流入し、人材の集積が厚くなっていますが、日本は、流出も流入も少ないガラパゴス状態で競争力を落としています。

とはいえ、日本も頑張らなければなりません。オープンAIのような大規模な投資でなくとも、分野を絞った形でデータ収集を行い、生成AIを構築することが、日本の大手IT企業でなされています。リアル世界とサイバー世界の融合が課題になってくると思いますが、この点は期待ができます。

日本には強いインフラ技術があります。NTT研究所が開発した、光を使った革新的なネットワーク技術、IWON(Innovative Optical and Wireless Network)です。光技術を半導体にも応用することによって、圧倒的な省エネや伝送容量の拡大が実現されます。このようにインフラ領域では、日本も大きな強みを持っています。「イノベーションは、苦しい時期に起きるものだ。人間は知恵を出し、新しい変革が生まれ、経済、社会が安定した時に、より大きく花が咲くのが、これまでの歴史であった。」これは英国の経済学者クリストファー・フリーマン氏の言葉です。コロナ禍が終わって、新しい変革が求められているなか、日本も頑張らなければいけないという思いを深めています。

3. クロストーク

関口 台湾のTSMCが米国のアリゾナ州や熊本に投資しています。この動きをどのようにご覧になっていますか。

篠﨑 開発経済学で「ビッグプッシュ」という言葉があります。開発途上の国々が、低位均衡状態の貧困の罠から高位均衡へ移行する手段として、外部から大きな一押し、すなわちビッグプッシュが加わると、それをもとに経済が回り始めて拡大していくという概念です。その役割を多くの途上国で果たしてきたのが、モバイル技術だと思います。TSMCの進出は、日本にとってある意味でビッグプッシュが起きているといえます。外国企業の直接投資は変化の触媒になるので、これをきっかけに好循環が生まれることを期待しています。また、ITビジネスには、ICTを「作る」ビジネスとICTを「使う」ビジネスの2つがあり、半導体産業は前者です。AI時代は、AIを作るビジネスに加えてAIを使うビジネスが拡大していくと思いますので、それが日本の可能性を広げるきっかけになればと思います。

関口 次は、視聴者の方からの質問です。米国ではスプートニク・ショック(ソ連が1957年に成し遂げた人類初の人工衛星「スプートニク1号」に先を越されたショック)により、軍事技術への投資が強化され、それを背景にハイテク産業が成長しました。今まさに、新しいスプートニク・ショックが到来しているようにみえます。民間と政府の協力のあり方、グローバルな企業同士のアライアンスのあり方についてはどうお考えですか。

篠﨑 米国は、ライバルが定まった時とフロンティアが拡がった時に侮れない力を発揮します。スプートニク・ショックはその象徴で、ソ連というライバルを強く意識したことでアポロ計画の成功に繋がりました。今、米国では、政治的な混乱による国民の分断が深刻ですが、共和党・民主党の超党派で合意しているのは、対中政策です。同盟国でアライアンスを組んで頑張ろうというモメンタムが生まれていますが、日本がどういう立ち位置でどのような良さを発揮していけるのかが重要だと思います。

関口 次の質問ですが、AIやDXの展開は、グローバル・サウスの発展にとってプラスになるのか、それとも格差拡大に繋がるのでしょうか。

篠﨑 中国、インドなどでは、一人当りGDPが上がり、先進国との所得格差は縮小しています。一方、各国の国内を見ると、アイデア一つで稼ぐ人と、従来どおりの生活をしている人がいて格差は広がっています。ただ、次世代を担う若い世代の人たちにとっては明らかにチャンスです。

関口 私からもお答えしますと、アフリカなどで一気に携帯電話が普及したのは、中国のファーウェイ社が進出して、インフラを敷いたためです。中立的立場のグローバル・サウスが先進国側と中国側のどちら側につくのかで、状況が変わるでしょう。グローバル・サウスへの対応は日本としても極めて重要な問題です。別の視聴者の方からの質問です。デジタル社会に向けて大学の果たす役割は何でしょうか。

篠﨑 これからのデジタル化はリアルとの融合が進むため、ウェットラボとの連携のあり方が重要になってきます。九州の大学では、産業界と連携して、そういう人材の育成のためのプログラムが組まれています。また、社会的知性がとても重要な資質になってきます。自然科学だけではなく、人とは何か(人文科学)、人と人の織りなす社会とは何か(社会科学)を考え続けないといけません。例えば米国東海岸のバイオ産業が生命倫理の問題などを考える時には、ハーバード大学等の哲学や神学を背景とする人たちとの議論がないと次のステージには上れません。こうしたこともデジタルとリアルの融合の際に重要なポイントになりうる点であり、ドライラボだけで研究できる世界とは異なります。

関口 最後に私宛に、日本の大企業では海外人材の登用が遅れているように思いますが、自前主義からの脱皮は進んでいますか、という質問が来ています。お答えしますと、進んでいると思いますし、さらに進めなければいけないと思います。日本は米国の東海岸の企業文化を輸入して成功し、アナログの成長期では功を奏しました。しかし、そのモデルで成功したため、垂直統合的な自前主義を壊さない傾向があります。これを変えていくためには、レイヤーで物事を考えなければいけません。全て自前でやるのではなく、ある特定のレイヤーでナンバーワンを目指す戦略を、大企業も採っていく必要があります。また、日本の企業組織は年功序列が強固で、シニアの経営者はかつての成功を引きずる傾向にあるので、次世代の経営者は、やり方を変えたくても変えにくい面があります。トップ経営者のアポイントメントをもっと柔軟にして、時代に合った新しい仕組みに変えていく必要があるでしょう。

デジタル化・DX

デジタル化・DX