医療と介護のサステナビリティ(第6回)

2024年8-9月号

本連載の6回目は、青森県八戸市で2010年に、はちのへファミリークリニックを開業し、家庭医として地域医療を支えるとともに、ICTの活用を含めた地域連携ネットワークの構築やNPOの代表を務めるなど、精力的に地域医療を支える枠組みを作ってきた小倉先生にお話を伺いました。

通底するテーマは「ケアを中心とした医療・介護の在り方」です。

1. 「家庭医療をやりたい」という思い

-小倉先生が八戸市で在宅医療を始めてから15 年目になりますが、どのようなキャリアを経て開業したのかをご教示ください。

小倉 元々出身が八戸で高校を卒業するまでこちらにいたのですが、その際は医者になるつもりはありませんでした。実際、大学では人文科学科に進学したのですが、その際にカナダへ短期留学をしました。そこで家庭医療というものを目の当たりにして、これを日本でやりたいと考えたのが契機です。医者になりたい、というよりは家庭医療をやりたい、というのが始まりでした。

琉球大学医学部を卒業した後、十勝に行くのですが、実はカナダかアメリカで家庭医療を学びたいと考えていました。ちょうどその際に、日本で最初の家庭医療(以下、家庭医)の研修プログラムが室蘭に誕生しました。北海道家庭医療学センターという組織で、葛西龍樹先生が始められて、その後草場鉄周先生が引き継ぐことになるのですが、そのプログラムの初期に声をかけて頂くことになり、そこで家庭医療の基礎を学ぶこととなりました。

-室蘭では、既に総合医をハブとした地域医療の仕組みが出来ていたのでしょうか。それともあくまで教育的な段階でしたか。

小倉 当時はまだ教育的な段階で、我々が最初の世代です。今では室蘭で頑張って取り組まれていますが、当時は病院の中でも家庭医そのものがまだどういう存在かわからないような時期でした。その後、関西のクリニックでしばらく常勤医として勤めた後、地元である八戸に帰ってきて家庭医としてのキャリアをスタートさせました。

-地元に戻られたものの、小倉先生の頭の中にあることが地域では共有されていない状況ではなかったでしょうか。家庭医の在り方を地域で理解してもらうプロセスを教えてください。

小倉 私は北海道家庭医療センターで20人目の修了生です。まだ極めて初期の段階で、当時は家庭医ですと言って標榜もできない。

そのなかで、まず何を診るのかということを最初に医療関係者にわかってもらうために、自分ができることをアピールしていく必要がありました。子どもから大人まで、つまり乳児医療から看取りまで対応し、また臓器別ではなく対応をしてくれる、色々相談にのってくれる、ということをわかってもらうなかで、信頼を得ていくというプロセスです。

八戸の場合は地域が広く、外来や在宅をやろうとすると知らない場所も出てきます。その都度、情報共有や連携の組み合わせが変わります。

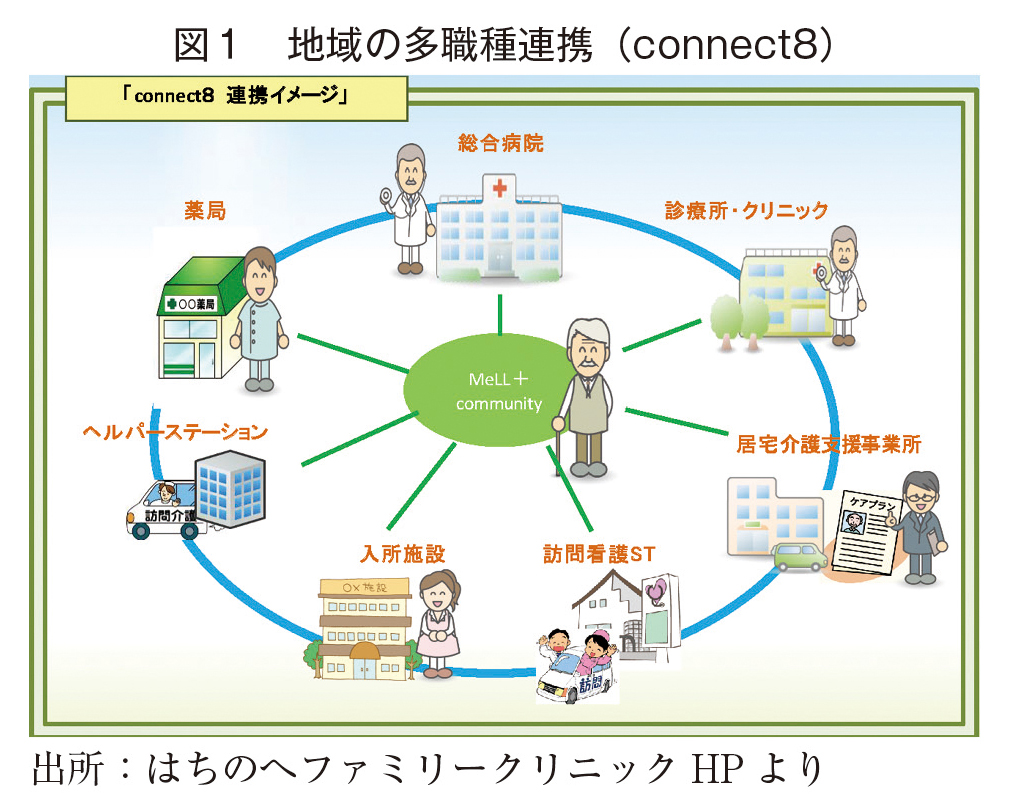

そこで連携を作るためには行政や医師会との関係が必要になるわけですが、まずは現場からと考え、特に訪問看護師の方々と連携していくスキームを作り、ICTの活用を始め、これがconnect8(コネクトエイト(注1))という形になりました(図1)。

2. 家庭医に対する理解の浸透

-言葉の定義を確認したいのですが、クリニックと病院、双方における家庭医、もしくは総合診療医があると思うのですが、違いなどあるでしょうか。

小倉 総合医には診療所をベースに従事している医師と病院から総合医になることを目指す医師、双方の流れがあり、国としては両方を育てようとしています。

違いという意味では、一言でいえば場が違うということです。臓器別ではなく、さまざまな疾患を診るという意味では一緒ですが、診療所ベースの家庭医は地域密着で、訪問診療を含めて対応するケースが多く、病院では院内で診断がつかない方々への対応などにより、病院内で機能を果たすことがベースになっているようです(もちろん病院でも訪問診療を行っているケースは多々あります)。

-そうした機能を理解してもらうプロセスは、患者ベースでのやりとりとなりますか。

小倉 患者ベースのやりとりも大きかったのですが、同時に研修会での理解促進も重要でした。

八戸市立市民病院と協力をしながら初期研修医向けに実施をしてきました。八戸市立市民病院は救急を志す若手が数多く集まってくることで有名な病院です。そこでは救急での駆け込みが多いのですが、そのなかでお互いに協力することにより実践的な理解も深まったものと思います。

-地域からのニーズは開業当初からすぐに感じましたか。

小倉 これはすぐに感じました。「どこに行ったらいいかわからない」という患者の方々がどんどん来てくれました。逆にいえば、患者が最初に理解してくれた、という形です。そして、そういう方々を診ていくなかで周辺の医療機関も理解をしていってくれた、という流れです。

-ただそうなると先生が大変になりそうです。

小倉 協力体制を組まないと回らなくなります。そこで先程のconnect8を立ち上げていきました。最初は任意団体だったのですが、ちょうど在宅医療・介護連携推進事業(注2)が始まる段階で、行政も医師会も必要性がわかっていたので、最終的には市の委託事業という形になりました。その際にNPO法人としてReconnectを立ち上げ、これがconnect8の運営母体となります。八戸市が中核市に2017年に移行したタイミングとも重なり、第一号のNPO法人として認めてもらう形でした。

このconnect8では連携だけではなく、研修を実施し、スキルアップを目指しています。先日も研修を行いましたが、これが73回目です。参加する医療職、介護職の各メンバーが知識を高めあって、スキルアップを図っています。

3. 看取りへの取組み

-ここから少し個別の話をお伺いしたいと思います。小倉先生は看取りに関して介護施設での対応特有の難しさがあると書かれていましたが、そのあたりを教えてください。

小倉 関西で従事した際にも新しいグループホームで一回目の看取りというときには、スタッフがその対応を非常に怖がるということがあったのですが、八戸に帰ってきて調査をすると、実際に看取りまで実施している介護施設は少ないことがわかりました。

それがなぜか、ということを深掘りすると、皆、「経験がない」ということに収れんしました。経験がない、ということはもちろん業務としてもそうなのですが、実際に日本全体でも70年代を境に病院で亡くなる方が殆どになりました。そのため、実体験としても例えば自宅で看取るという経験を持っていないわけです。そうした世代が増えていくなかで、介護職で働き始めて、いきなり看取りに対峙するというのは当然怖いことです。

そのうえ、連携も上手くいかず、他の事業者に連絡をして叱られたりすると、それがトラウマになり、仕事が続けられなくなるというケースも出てきます。

そうした状況がある程度わかってきたので、テキスト・研修・ICTなどを介して、「地域にどういった対応をしたら良いか、どういった連携をしたら良いか」ということをパッケージとして提供するため、定期的に会合を実施してきました。

-そうした会合を経て、「経験がない」という地点から苦手意識が薄らいでいくには、どれくらい時間がかかるでしょうか。

小倉 やはり5~10年はかかると思います。徐々に変化していくということです。というのも、医療職、介護職が自宅や施設で看取りに対応するという話になっても、ご家族から「なぜ病院に入れないのか」となるケースがあります。そうしたことも含めると、地域での理解を促進するには時間がかかります。

実は、これは偶然ですが、写真家の國森康弘さんと一緒に講演する機会があり、その國森さんが『恋ちゃん はじめての看取り』(農文協)という写真絵本を作られていました。これが看取りを体験として感じるうえですごく良いものだったので、市内の小中学校に毎年寄付をするようにしました。そうすると徐々に感想文が我々の方に送られてくることとなり、コロナ禍前の話ではありますが、感想文コンクールを行うまでになりました。

-子どもの頃から理解をしてもらうということですね。

小倉 その通りです。たまたまこの40年間が全て看取りを病院で対応する時代だったともいえるので、関係者に理解を促すことで自宅や施設での看取りに対する抵抗感は減ってきたのではないか、と信じています。

-そのあたりは、総合診療を地域で浸透させることとミラーになっていますか。

小倉 患者のニーズに応えることが大事なので、自宅で最期を過ごしたいということであれば、その思いをサポートするのが家庭医の仕事となります。そして、家庭医療の中で「地域をみる」ことは重要な概念です。そのために啓発活動を行うというアプローチですので、このケースでいえば、看取りへの理解促進を家庭医として地域に働きかけていく、という動きになります。

患者のニーズに応えるということはつまり、全ての人の「こう生きたい」と思う生き方に対応していくこととなります。高齢者だけではなく、子供もたくさん見ているわけですが、困難があって色々な背景を持つ方に対して、連携で対応していくことを心掛けています。

4. 在宅医療と救急の連携

-そして、現在、市内救急との連携を大きなテーマとして挙げられていますが、その背景を教えてください。

小倉 実はここまでお話したことと密接に繋がっている話です。看取りの対応強化などを行っていくと、もう一方では急性期との連携に話が接続します。

八戸市では、救急搬送が急激に増加した時期がありました。特に高齢者施設からの搬送です。市民病院が救急業務を行うなかでもこうした看取り対応に追われることになり、このまま続くと地域医療が崩壊するのでは、という時期がありました。

-近時大きな課題になっている「高齢者救急」という範疇の話だと思うのですが、そのような形で救急搬送が増えた理由はわかりますか。

小倉 これは地域包括ケアの矛盾ともいえるのですが、患者の状態が変わると対応する施設・事業所が随時変わっていきます。そのなかで施設側の看取りへの対応状況や家族の理解などさまざまな要因が重なり、結局は救急を呼ぶという形になります。しかし、実はご本人やご家族がそうした形を望んでいない、というケースもあります。

そうした錯誤を防ぐ、ということは先程までの話と対極に見えるかもしれません。しかし、心肺蘇生を望まない人がいる場合、その人の希望に応じた対応を行うことが結局は救急医療体制の維持にもつながる、という側面もあります。

-地域包括ケアのなかで後方病床や介護の役割が重要になっていると思うのですが、急性期からそういったところへの対応に移ったとしても、結局、ぐるっとまわって救急業務が増加する可能性がある、ということですね。

小倉 これは色々な部分に繋がる話でACP(Advance Care Planning(注3))をどう把握するか、ということにも関わります。

在宅医療がその役割を適切に果たし、患者のACPを理解しておくことは地域の急性期医療を成り立たせることにも役立ちます。

救急と在宅医療は相互に支えあうことが出来る、ということです。実際に、近時、日本在宅救急医学会が出来、在宅医療の学会と連携するなど、相互の協業が出来る状況になってきました。

-そうしたなか、小倉先生が現在考えていることはどのようなことでしょうか。

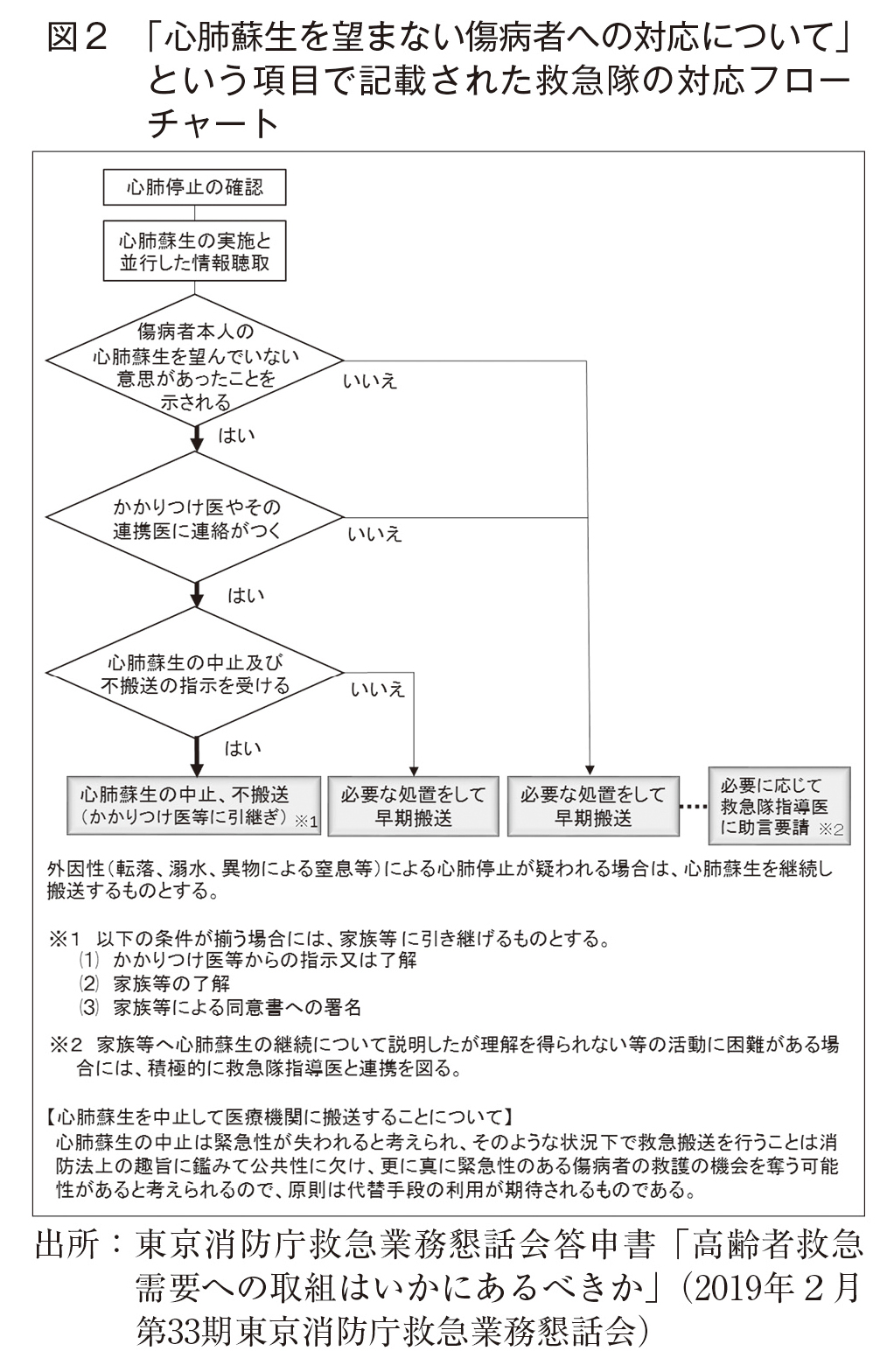

小倉 東京都消防庁から2019年2月に出された報告書で図2のようなフローチャートが示されています。本人の意思表示があり、主治医と連絡がとれた際の対応などを整理しているものです。この報告書は6-7年前の話なので、まだICTは活用されていません。

一方、今、八戸にはconnect8があり、MeLL+が活用できる状況になっています。これを使って多職種が患者に関する情報を確認し、かつ更新していくことができれば、それを踏まえ、このフローチャートに沿った対応を行っていくことが出来る、と考えています。

これはACPの書き換えに対応していくということにもなりますが、最新のものを残していくなかで、病状もわかりますし、誰がその患者に関わっているかもわかります。

こうした話を最初に提案をしたのは2019年なのですが、その際はまだ全国的な流れがないという話でした。しかし、現在、消防もこれと似たプロトコルで対応をしており、かつ全国的な流れも出来てきているので、話を進めていこうということになっています。何か新しいプロトコルを作るということではなく、ICTを対応させるなかで、やり方を確認していきましょう、という話だと理解しています。

-こうした議論をするうえでもICT活用が進んだことは追い風でしょうか。

小倉 ICTは重要です。元々MeLL+というツールは法人内で使う用途のものを地域で使う、という形で活用が始まり、その結果、地域での連携が上手くいくようになりました。

ICTは災害対策でも新型コロナ対応、それから教育ツールとしても役に立っています。そうしたツールがあってこその地域連携といえます。

5. ケアを中心とした医療・介護の実現

-最後に、小倉先生が意識されている「ケアを中心とした医療・介護」とは何でしょうか。

小倉 英語のcareとは、患者さんや症状を「気にかけ重んじたうえで、何かをする気持ちを持つこと」であり、一人ひとりのケアがとても重要です。

そうしたケアを守るためにも、まず目の前で起こっていることを逃げずに見ることが大事だと考えています。

地域共生社会を作っていくには、困っている人や課題を抱えている人の声が伝えられなければなりませんが、それが出来ず、我慢をしながら対応をしている人々が出てきます。これは患者の話だけではなく、医療職・介護職においてもそうで、ハラスメント対策など含めて考えると自分たちが善意で頑張っているにも関わらず我慢をしなくてはならない、という状況が生まれてきます。

そうではなく「困っていることは困っている」ということが伝えられ、その状況に対処していく必要があります。そのためにも皆が当事者という意識を持ちながら、現場の当事者の声が届くようにしていく必要があります。

-小倉先生ご自身が原稿の中でも引用されていた宇沢弘文氏は医療について、「医療に関わる職業的専門家が中心になり、医学に関わる科学的知見に基づき、医療に関わる職業的規律・倫理に忠実なものでなければならない」と述べられていますが(連載第2回の占部まり氏登壇回参照)、現在その専門家である医療や介護の従事者が、今の状況では引き裂かれている部分があるということでしょうか。

小倉 医療や介護、それから教育もそうなのですがケアというのは非常にやりがいがあり、価値のある仕事だと思っています。

そして、これを経済的にも評価して、待遇をしっかりとして、加えて経済分野として価値を高めていく必要があると感じています。これから制度や文化の中で、その人がその人らしく育ち、生きることを支えるための医療・介護・福祉・教育という“ケア”を社会的にも経済的にも中心に据えた社会にできるよう、その位置づけを変えていく、ということが必要だと感じています。

-本日のお話のなかで、家庭医療では「地域をみる」ことが重要な概念、との発言がありましたが、ケアという視点から患者も従事者も困らない形で地域における医療・介護を作っていきたいという思いを強く感じました。有難うございました。

(注1)八戸地域の病院・訪問看護ステーション・薬局・介護施設などにより、在宅医療の患者も含め地域住民が安心して医療や介護を受けられる環境を目指して作られた多職種連携コミュニティチーム。ワイズマン社のMeLL+(メルタス)というツールが用いられている。

(注2)2015年から取組が開始されたもので、在宅医療及び介護が切れ目なく提供される仕組みの構築を目的として、介護保険の他の地域支援事業等と連携しながら、国の示す事業体系に沿って施策展開を図っていく。

(注3)「もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組」として、厚生労働省が現在、「人生会議」という名称で呼称するものであり、1990年代にアメリカで提唱された概念。

ヘルスケア

ヘルスケア