特別研究 (下村プロジェクト)

シリーズ「豊かさの基盤としての生産性を考える」第6回

教育と生産性 ~生産性上昇へ向けた課題~

2024年8-9月号

1. はじめに

人的資本は生産性の基盤である。人的資本へ投資を行って知識・スキルの水準を高めていくことは生産性向上において大きな役割を果たすが、その役割は今後さらに増していくと考えられる。なぜなら人口が減少するなか、労働者の生産性を向上させることはますます重要となるからである。また、ICTなどの技術革新の進展を背景に目まぐるしく変化する経済社会の変化に対応するためには、人的資本の質を一層高める必要がある。近年のように不確実性が高まる状況下で迅速に的確な判断を下すには、幅広い領域にわたる知識を基盤とした大局的な洞察力が求められるようにもなっている。

国際比較をすると、日本は学力が高いものの、それを仕事上活かしきれず、付加価値の創出へ結びついていない。近年は、学力など認知スキルに加えて、真面目さや協調性など非認知スキルの重要性が分かってきた。労働者の人的資本形成においては企業が中心的な役割を担ってきたが、従来の雇用システムには、非認知スキルも含めてスキルを伸ばす仕組みが組み込まれていた(鶴[2018])。企業を取り巻く環境が変化するなか、そのシステムはどのように変容しつつあり、人的資本形成にどのように影響しているのだろうか。ここでは、その実態に注目し、人的資本を最大限活かして生産性向上につなげる適切な仕組みを構築するための課題を考察する。

2. 日本の人的資本

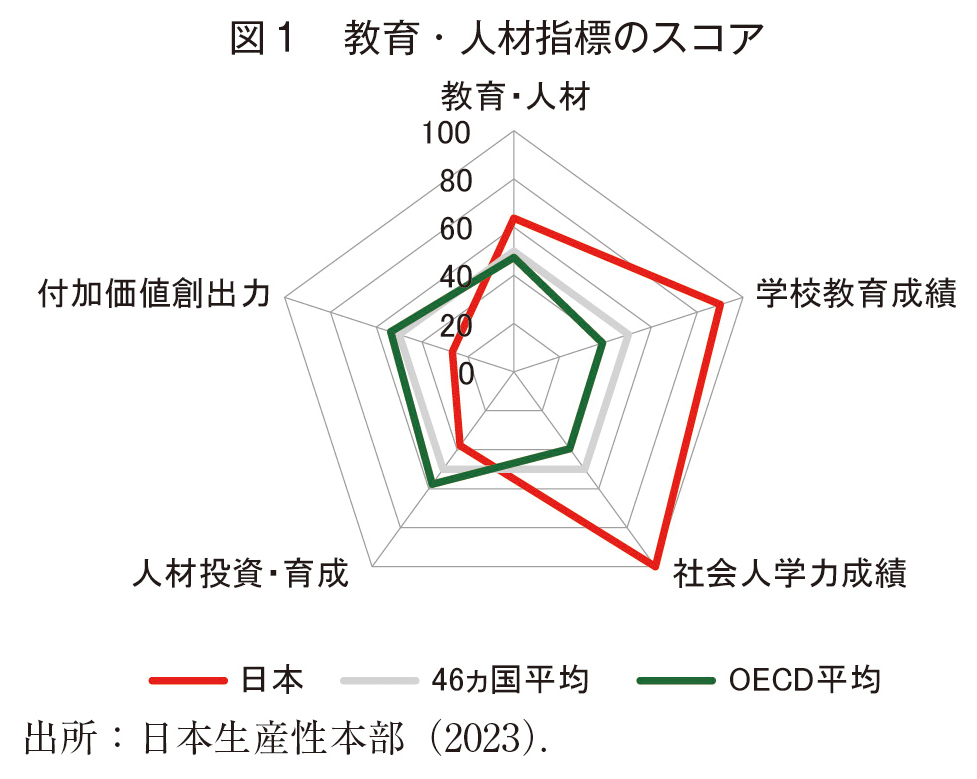

日本生産性本部(2023)では、生産性を評価するために考慮すべき要因を国際比較している。その中の教育・人材に関する指標をみると、日本は、学校教育成績や社会人学力成績といった学力面では上位に位置する(図1)(注1)。しかし、人材投資・育成の面やSTEM人材がどれだけ付加価値を生み出しているかという付加価値創出力の面においてはスコアが低く、46ヵ国平均やOECD平均よりも劣る状況にある。国際的にみて、学力の水準は高いものの、それを活かして生産性向上につなげることができていないということである。男女の保有するスキルはほぼ同じだが、職場でスキルを利用する頻度には大きな差があり、女性が身につけたスキルは利用されていないという研究結果もある(Kawaguchi and Toriyabe[2022])。

ダックワース(2016)によると、どれだけのことを「達成」できるかには、「才能」だけでなく「努力」が影響する。「才能」に加えて「努力」することで「スキル」は培われ、「スキル」は「努力」することによって生産的になり「達成」に結びつくという。ここでいう「努力」の部分が、国際的に遜色のない学力を持っているにも関わらず、日本が付加価値創出という成果へつなげられないことに関係しているのではないだろうか。

近年、人的資本の計測に関する研究が進み、学力や成績などの認知スキルだけでなく、学力テストなどでは測れない個人的な性格の特徴と関係する非認知スキルも重要なことが分かってきた。非認知スキルとしては、ビッグ・ファイブ(注2)と呼ばれる「開放性」、「真面目さ」、「外向性」、「協調性」、「精神的安定性」という枠組みがよく使われるが、このうち職業人生に強い影響を持つのは「真面目さ」と「精神的安定性」であるという。非認知スキルの影響は、個人が置かれた環境によって異なり、例えばLee and Ohtake(2018)の研究では、日米両国において「外向性」と「真面目さ」は所得と正の相関があるが、「協調性」と所得との関係は、日本ではプラス、米国ではマイナスと符合が逆になっている。

日本では、若年期に学校教育を終えて就業してからは、企業が人的資本形成の中心的な役割を果たしてきた。鶴(2018)は、日本的雇用システムには非認知スキルを鍛える仕組みが随所にあり、中でもOJTにおいて今なおその重要性は高いと述べている。

ダックワース(2016)は、分野を問わず見事に結果を出す人の特徴として、「やり抜く力」を持っていることを指摘した。そして、「やり抜く力」を伸ばす一つの方法として、「やり抜く力」の文化を創り出している組織に属することを挙げている。日本の企業は、そうした文化を有していたのではないだろうか。個人として「やり抜く力」が強くなかったとしても、組織として「やり抜く力」を高めればよい。日本的雇用システムは、そうした環境を作り出し、労働者の「努力」を引き出していた可能性がある。

3. 雇用を取り巻く環境変化と人的資本形成

このように、人的資本の形成は、学校や企業などによって行われるフォーマルな教育のみならず、周りの人々や置かれた環境の文化の影響も受けると考えられる。しかし、雇用を取り巻く環境は変化し、日本的雇用システムは変容しつつある。ここでは、人的資本形成に影響するものとして、①雇用構成の多様化、②働き方の変化、③企業を取り巻く不確実性の増大という3点を取り上げる。

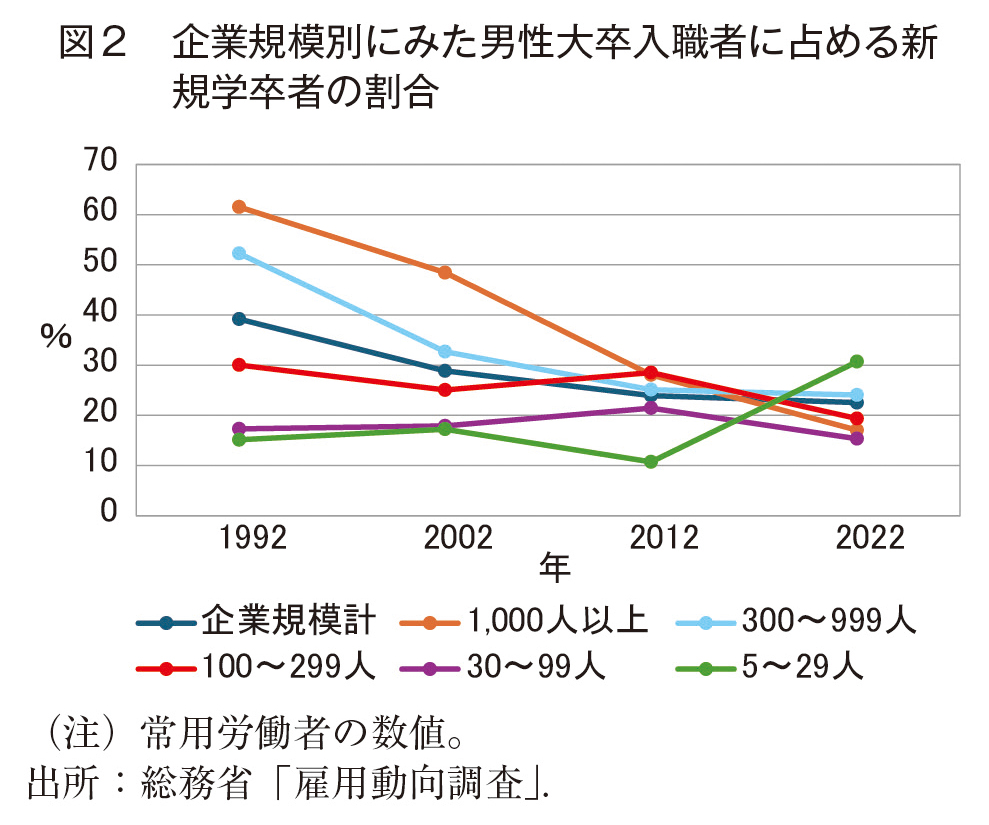

第1の雇用構成の多様化に関しては、まず正社員が減少した。特に女性においてその傾向は著しく、正規の職員・従業員の比率は1984年から2024年にかけて、男性は9割超から8割弱まで、女性は7割から5割弱まで低下した(注3)。また、労働者の入職状況をみると、中途採用が増加し、新規学卒者の割合が減少した。図2は、男性大卒者の入職者に占める新規学卒者の割合の推移である。大企業において、低下傾向が著しいことが見てとれる。1,000人以上企業では1992年から2022年の30年間で45%ポイント低下した(注4)。

企業の人的資本投資は、対象を正社員とするものが中心であった。その対象を拡大しない限り人的資本投資は減少する。また正社員の人数が少なくなれば、OJTで指導したり、Off-JTを行う時間的余裕が失われてしまう。一方、中途採用が増大しているということは、即戦力があり、新規学卒者ほど人的投資は必要がない可能性もある。現実の人的資本投資の推移をみると、1990年代後半から長期的に減少傾向にある。

人的資本形成に影響する雇用を取り巻く環境の変化として第2に挙げられるのは、働き方の変化である。これまで、長時間労働の抑制、定期的な異動や転勤の減少、ICTの普及が進んできた。長時間労働の抑制は、正社員の減少に関して言及したように時間面や人員面において研修を実施する余裕を失わせる可能性がある。定期的な異動や転勤は、それ自体が職業能力向上や人脈を拡大する機会ともなっていたが、そうした機会が減じることになろう。

一方、ICTの普及は、電話からファックス・メールへ、対面からオンラインへ、出勤からテレワークへと働き方を変化させてきた。こうした変化は、人的資本形成に対して、プラスにもマイナスにも影響しよう。まず、プラス面としては、時間や場所の制約を超えて研修を受けたりコミュニケーションをする機会が増加する。従来交わる機会はなかったような人ともネットワークでつながることが可能となり、対面の場合と比べて移動コストも減少する。一方マイナス面としては、従来、同じ場所で働いていることで、個々の従業員が行っていることを把握しやすく、周りの人の仕事の仕方から学んだり、自分の業務に関連する情報を受け取りやすい環境であった。それが、自分から働きかけなければ難しくなった。外部の研修においても対面で実施する場合には、人脈を構築しやすい面があったと考えられる。

第3は、企業を取り巻く不確実性の増大である。不確実性が増すなか、長期的な視点から人的資本投資を行うことは難しくなっている。

4. 内部経験と外部経験の評価

労働者の「努力」を引き出すには、知識・スキルがどのように評価されるか、そして労働者がそれに納得できるかが重要である。守島(2010)によると、人材の能力を高め、仕事(チャンス)を割り振り、仕事の成果の評価をし、評価を賃金やポストなど処遇と結びつけるというのが人材マネジメントの一連の工程である。1990年代に登場した成果主義は、この工程のうち後半の成果の評価及び処遇への反映にとどまり、前半の能力の向上とチャンスの提供、及びそうすることでモチベーションが高まることを軽視したと指摘する。濱口(2021)は、当時の成果主義について、成果を測る物差しとなる職務が明確でなく、恣意的な目標で賃金を下げる理屈付けに使われ、労働者の納得感を得られずモラルの低下につながったと述べている。

労働者の能力を成果へ結びつけるための人材マネジメントの仕組みは企業ごとに千差万別であろうが、ここでは労働市場全体の動向をみるために、企業の採用する賃金制度の変化に注目する。厚生労働省「就労条件総合調査」では、基本給の決定要素について「職務・職種など仕事の内容(以下、「仕事の内容」)」、「職務遂行能力」、「業績・成果」、「学歴」、「年齢・勤続年数など(以下、「年齢・勤続年数」)」という要素を取り入れている企業数を調査している。2001年には、管理職では「職務遂行能力」のウエイトが最も大きく、「仕事の内容」と「年齢・勤続年数」が同程度でそれに続く。管理職以外では「年齢・勤続年数」が大きく、次に「職務遂行能力」、「仕事の内容」という順番である。2022年には、管理職も管理職以外も「仕事の内容」のウエイトが大きくなり、他の要素はいずれも縮小している。その結果、2022年には、管理職、管理職以外ともに「仕事の内容」のウエイトが最も大きくなり、他の要素の順位も同じとなった。ただし、「年齢・勤続年数」のウエイトの水準をみると、管理職以外は管理職と比べて高く、年功的な要素がなお強いことが分かる。

年功賃金における賃金は、基本的に同一企業内における勤続年数の長さ(内部経験)によって決まる。そのため、中途採用者は、同じ年齢であっても他の企業における勤続年数の長さ(外部経験)は同じように評価されないケースが多い。しかし、基本給の決定要素において「仕事の内容」の比重が増し、「年齢・勤続年数」の比重が減少しているのであれば、中途採用者の外部経験に対する評価も高まっていると考えられる。そこで、ここでは、年収を被説明変数として、内部経験年数と外部経験年数を説明変数とする賃金関数を推計し、両者の係数から内外の経験の重点がどの程度あり、どのように推移しているのかを分析する(注5)。

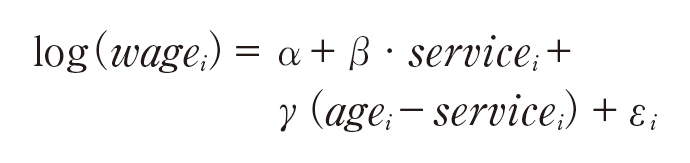

具体的には、大学・大学院卒男性の年収について次の賃金関数を最小二乗法により推計した。

ただし、wagei、servicei、ageiはそれぞれ労働者iの年収、勤続年数、年齢である。勤続年数が内部経験年数として企業内訓練の成果を示し、年齢から勤続年数を引いた年数が外部経験年数で企業外部における経験の成果を近似すると考える。企業規模により内部経験と外部経験の年数は異なることから、企業規模別に推計する。

データは厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を使用し、大学・大学院卒男子一般労働者(民営)の年齢階級と勤続年数とのクロス賃金表を用いて、データセットを作成した。属性(年齢11分類×勤続年数9分類×企業規模3分類)(注6)種類別にそれぞれのセルを代表する平均的な労働者がいると想定し、各セルをサンプルとした。年齢階級と勤続年数は各階級の中央値を採用し(注7)、年収は所定内給与を12倍したものに年間賞与その他特別賞与を加えて算出した。

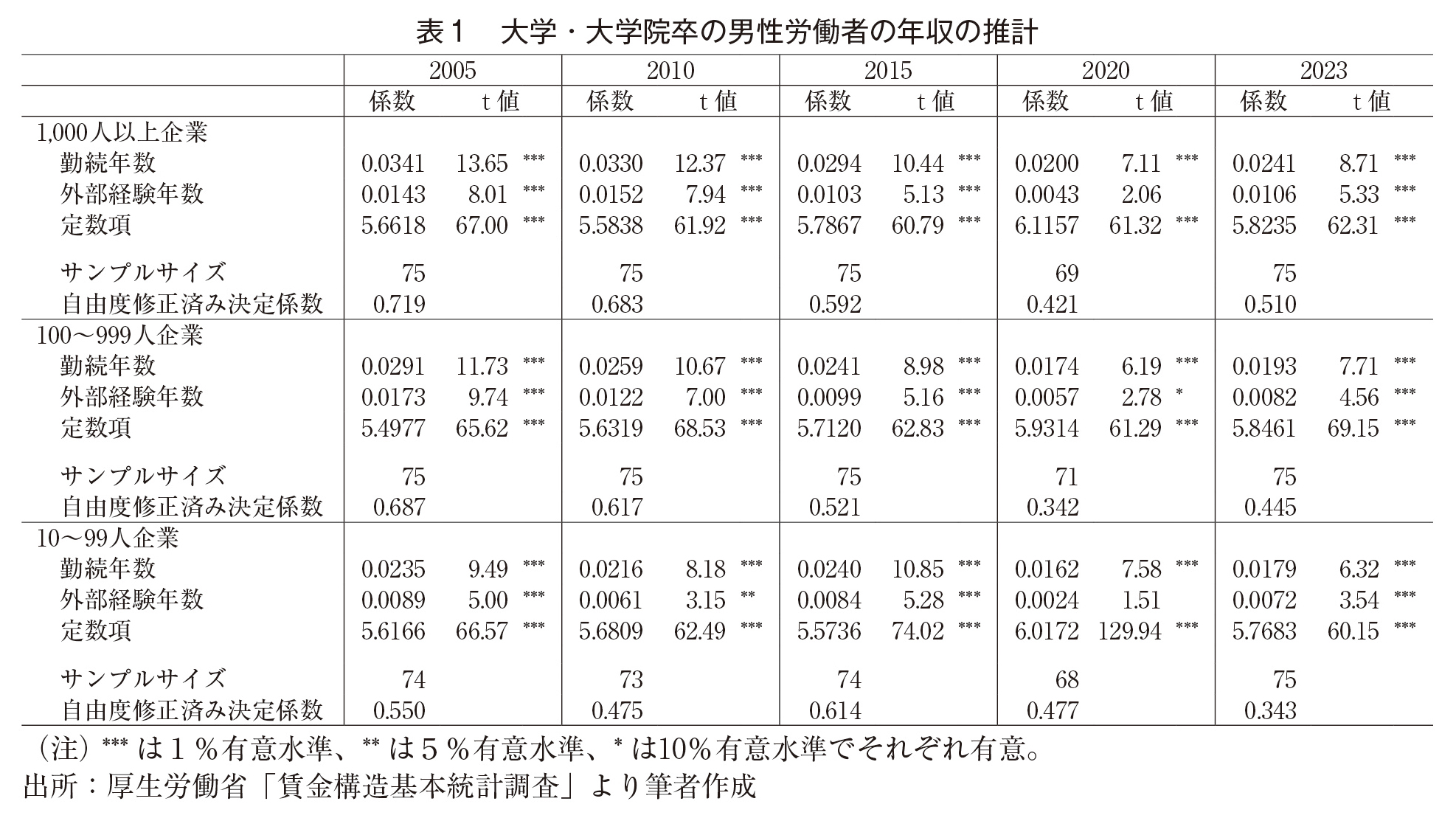

表1が推計結果である。勤続年数で示される内部経験と、外部経験年数の係数を比較すると、内部経験の効果は常に外部経験より大きく、特に1,000人以上規模企業で顕著である。内部経験と外部経験の差は、2020年まで縮小傾向にあるが、2023年には拡大に転じている。両者の差が縮小するのは、基本給の決定要素で「年齢・勤続年数」のウエイトが低下し、「仕事の内容」のウエイトが上昇するのと整合的である(注8)。

なお、基本給の決定要素や雇用者構成は産業ごとに異なる。また、日本の賃金構造は定年退職の影響で60歳を境に不連続となるため配慮が必要という指摘がある(川口[2011])。ここでの分析は、個票データではなく、公表されたセル単位のデータを利用して産業計について行っており、そうした差異については考慮していないことに留意されたい。

5. 生産性上昇へつなげるための課題

人的資本を最大限活かして生産性向上につなげるにはどうしたらよいか。これまでのOJTを中心にOff-JTを組み合わせた企業の教育訓練に加えて、自己啓発の役割が重要となってくる。自己啓発は、言葉の定義上は労働者が自発的に行うもの(注9)であるが、労働者に一任するのではなく、例えばOff-JTの拡大版のような形で、労使協同で進めることが求められる。特に、その内容と実施するための障害の除去という2点がポイントとなろう。

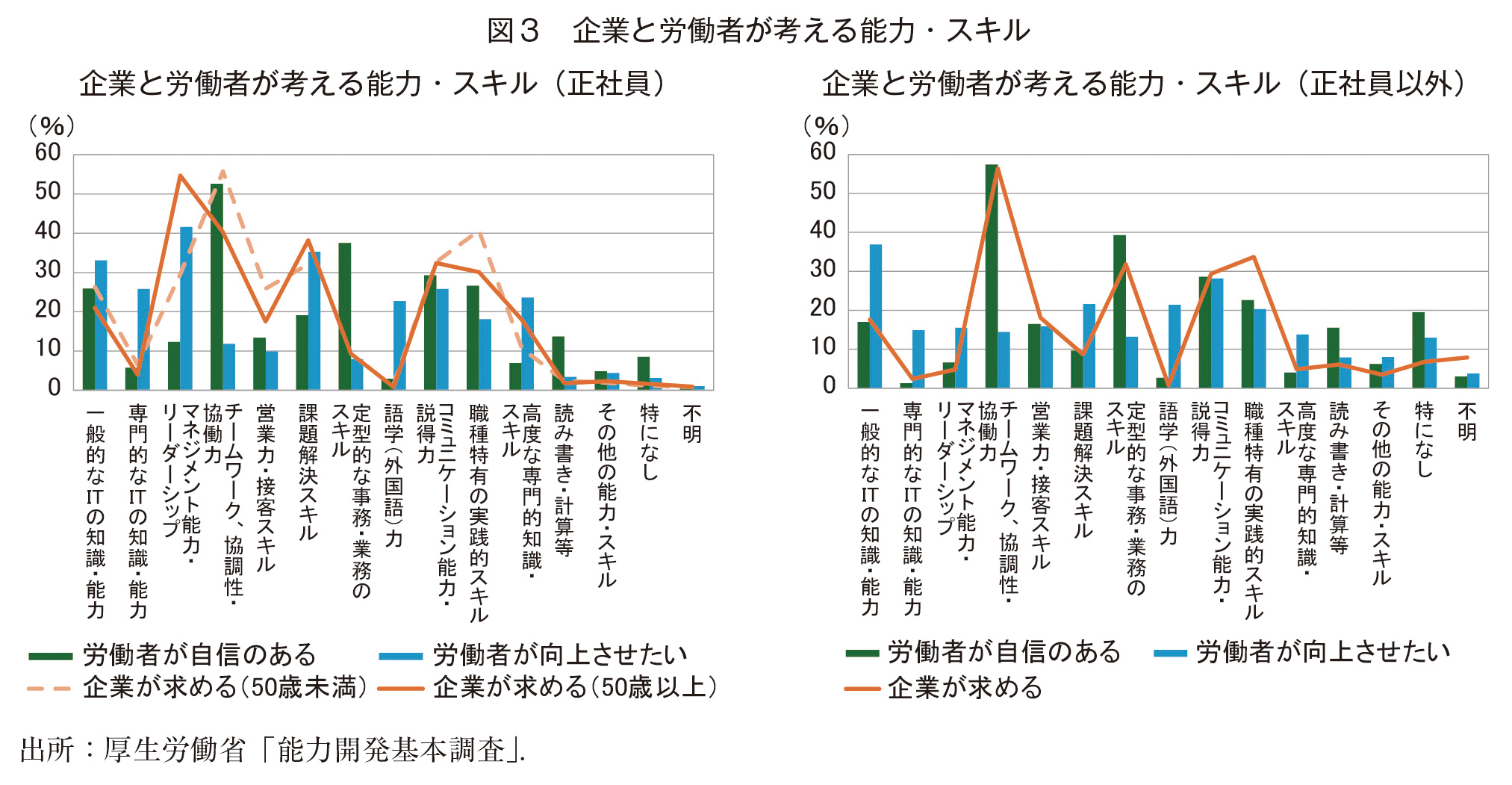

第1に自己啓発として何を行うか。厚生労働省「能力開発基本調査」では、自己啓発を行ううえでの問題点として、「どのようなコースが自分の目指すキャリアに適切なのかわからない」、「自分の目指すべきキャリアがわからない」をそれぞれ約2割の労働者が挙げている。特に女性で多い。同調査では、企業が求める能力・スキルと労働者が自信のある能力・スキル、労働者が向上させたい能力・スキルを調査しているが、両者にはやや乖離もみられる(図3)。必要なスキルをあらかじめ擦り合わせることが仕事上の成果につなげるためのカギとなろう。労働者も学んだことが成果へ結びつけば達成感が得られ、さらに学ぶ意欲が増す可能性がある。

第2は、実際に自己啓発を実施するために、その障害を取り除いて環境を整えることが必要である。時間的・金銭的・精神的余裕がなければ、自己啓発でスキルを取得することは難しい(注10)。

労働者の「努力」を引き出すための効果的な仕組みも求められる。自己啓発で獲得したスキルや非認知スキルをどのように評価するか(注11)。インフォーマルな学習によって取得したスキルや測ることが難しい非認知スキルについて、何らかの評価基準を示すことは容易ではない。しかし、生産性向上のためにはそうしたスキルは重要であり、評価から排除してしまうことは問題である。濱口(2021)では、EUがノンフォーマル・インフォーマル学習で獲得した知識、スキル、職業能力を認定する仕組みを構築することを求める勧告(注12)を採択したことが紹介されている。勧告が出された背景には、ジョブ型社会では、フォーマルな教育訓練制度を通じて獲得した資格に基づいた評価が重視され、資格に基づかないスキルも仕事上重要であるにもかかわらず、そのスキルがなかなか認められないということがある。今後日本で、どのような仕組みを作っていくかは、試行錯誤を重ねるしかない。

評価基準の指標化が難しいスキルについては、それらの役割に関して徹底的な議論に努めるべきである。基準が明確でないからこそ、労働者が納得できるよう時間をかけ、適切な言葉を駆使して、そうしたスキルの重要性について議論を尽くすことが必要となる。そうすることによって労働者がもつ知識やスキルが存分に発揮され、アイデアにも磨きがかかり、イノベーションにつながることが期待される。

参考文献

アンジェラ・ダックワース(2016)『やり抜く力』ダイヤモンド社.

小塩真司編(2021)『非認知能力』北大路書房.

川口大司(2011)「ミンサー型賃金関数の日本の労働市場への適用」RIETI Discussion Paper Series 11-J-026.

佐野晋平(2024)『教育投資の経済学』日経BP 日本経済新聞出版.

鶴光太郎(2018)『性格スキル』祥伝社.

日本生産性本部編(2023)『生産性評価要因の国際比較』日本生産性本部.

濱口桂一郎(2021)『ジョブ型雇用社会とは何か』岩波書店.

守島基博(2010)『人材の複雑方程式』日本経済新聞出版社.

八代尚宏・伊藤由樹子(2006)「経済学の視点からみた年功制・成果主義論争」樋口美雄・八代尚宏・日本経済研究センター編『人事経済学と成果主義』日本評論社,pp.201-218.

Kawaguchi, Daiji, and Takahiro Toriyabe(2022)“Measurements of skill and skill-use using PIAAC,” Labour Economics, 78, pp.1-16.

Lee, Sun Youn, and Fumio Ohtake(2018)“Is being agreeable a key to success or failure in the labor market?”, Journal of the Japanese and International Economies 49, pp.8-27.

(注1)それぞれ次の指標を用いてスコア化している。学校教育成績:OECD生徒の学習到達度調査(PISA)。社会人学力成績:OECD国際成人力調査(PIAAC)。人材投資・育成:専門・科学技術サービス業従事者の平均月収、女性管理職比率、研究開発従事者数、国外への留学生比率、STEM学位取得者割合、人的資本投資額(GDP比)、教育支出(GDP比)。付加価値創出力:STEM人材1人当たり付加価値額。

(注2)5つの要素の日本語訳は、ここでは鶴(2018)に従っている。小塩(2021)によると、「開放性」は伝統やしきたりにこだわらず新しい考えを求める傾向、「真面目さ」は勤勉で目標思考的で規律に従おうとする傾向、「外向性」は活発で刺激を求め他の人と一緒にいることを心地よく感じる傾向、「協調性」は他の人を優先して円滑な人間関係を営む傾向、「精神的安定性」は抑うつや不安や怒りなど否定的な感情の抱きやすさを表している。

(注3)2001年までは総務省「労働力調査特別調査」2月の数値。2002年以降は「労働力調査詳細集計」の1~3月平均の数値。

(注4)パートタイム労働者を含む常用労働者の数値であるため、パートタイム労働者比率が上昇傾向にあることの影響も含まれている。入職者にしめるパートタイム労働者の比率は、企業規模計で2000年の19.2%から2022年の33.5%に上昇している。

(注5)八代・伊藤(2006)では、1985年から2003年にかけて同様の分析をしている。

(注6)年齢階級は20~24歳から65~69歳までの11分類、勤続年数は0年、1~2年、3~4年、5~9年、10~14年、15~19年、20~24年、25~29年、30年以上の9分類、企業規模は1,000人以上、100~999人、10~99人の3分類。

(注7)勤続年数階級「30年以上」については32年とした。

(注8)2023年に拡大に転じたことについては、賃金決定の動向や中途採用者の動向等との関係をみるなど検討する必要がある。基本給の決定要因は特定年次のみ調査をしているが、例えば本稿でみた2001年から2022年の間の数回の調査において、各要素は上昇と低下を繰り返している。また図2でみた新規学卒者比率は2012年から2022年にかけて低下スピードが鈍化している。

(注9)厚生労働省「能力開発基本調査」では「労働者が職業生活を継続するために行う、職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるための活動」と定義している。

(注10)「能力開発基本調査」では、「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」、「家事・育児が忙しくて自己啓発の余裕がない」、「休暇取得・定時退社・早退・短時間勤務の選択等が会社の都合でできない」という問題点が挙げられている。

(注11)「能力開発基本調査」において、「自己啓発の結果が社内で評価されない」も自己啓発を行ううえでの問題点として指摘されている。

(注12)「ノンフォーマル及びインフォーマル学習の認定に関する理事会勧告」(2012年12月)。フォーマル学習とは修了証書の形での資格の取得を目指して行われる組織的構造的な学習、ノンフォーマル学習は教師―生徒関係のような一定の形をとった計画された活動として企業内や市民社会団体によって行われるもの、インフォーマル学習は、日々の労働に関わる活動の結果としての学習(濱口[2021])。

生産性

生産性