『日経研月報』特集より

生物多様性のこれまでとこれから~ネイチャーポジティブというパラダイムシフトを考える~

2024年10-11月号

生物多様性が再び注目を集めている。世界経済フォーラムのグローバルリスクランキングを見ると、生物多様性(の喪失)は「今後10年間に深刻化するリスク」の第3位に入っている(注1)。生物多様性条約のポスト2020目標、企業に自然関連の情報開示を促すTNFDの枠組みなどもまとまり、各種取組みは実践段階に入ってきた。本稿では、生物多様性のこれまでの歩みを振り返るとともに、最近のキーワードである「ネイチャーポジティブ」について、一歩踏み込んで考えてみたい。

1. 生物多様性、生態系サービス、自然資本

はじめに、生物多様性の意味や役割を確認しておこう。生物多様性とは、①生物種の多様性(動植物から微生物まで)、②遺伝子の多様性(同じ種であっても形や模様などに違いがあること。種内の多様性ともいう)、および③生態系の多様性(森林やサンゴ礁から水田、庭先まで)をいう。

生態系は微妙なバランスの上に成り立っており、ゆえに、原生自然や著名種だけでなく、身近な自然やありふれた生物にも等しく価値がある。多様な自然環境をできるだけ多く保護する必要がある。この点に、古くからの自然保護とは異なる生物多様性の革新性が表れている。

生物多様性が健全に維持されている自然環境は人類の生存基盤であり、私たちの社会・経済は数々の自然の恵みの上に成り立っている。この恵みを「生態系サービス」という。生態系サービスは、機能の観点から、①供給サービス(食料、水、原材料などの供給)、②調整サービス(気候変動の緩和、水質浄化、花粉の媒介など)、③文化的サービス(観光資源や学術・宗教的価値などの提供)、④基盤サービス(光合成、土壌形成、栄養循環など)の4つに分類される。

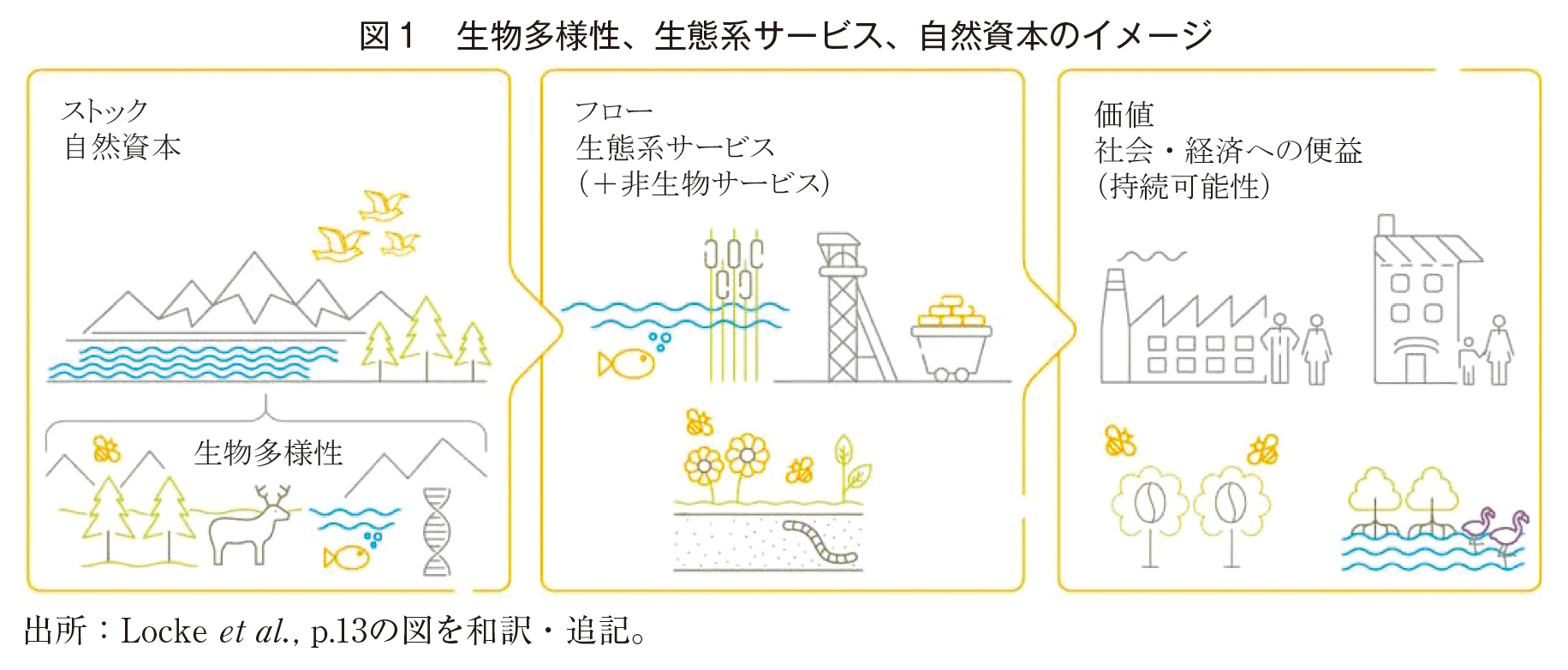

生物多様性と生態系サービスの関係は、しばしば「ストックとフロー」に見立てられる(図1)。生物多様性というストックが損なわれれば、生態系サービスというフローも劣化し、社会・経済の持続可能性が蝕まれる。生物多様性がストックであることを端的に示すワードが「自然資本」である。

20世紀以降、人類の活動が拡大するにつれ、生物多様性には大きな負荷がかかり、劣化・喪失が進行してきた。負荷の原因は、①開発・汚染、②生物の乱獲、③外来種の侵入、④気候変動などである。わが国の場合、これらに加えて、農林漁業の変化や人口減少などに伴う自然への働きかけの縮小(耕作放棄地や獣害の発生)も、今日大きな課題となっている。

2. 生物多様性の「第1次ブーム」と「その後」

1992年、リオ地球サミットに合わせて生物多様性条約が採択され、生物多様性の保全、持続可能な利用などを目指す国際社会の取組みは幕を開けた。当初は生態系そのものの複雑さや多岐にわたる課題がネックとなり、議論の広がりに時間を要したが、「生態系サービス」の登場(注2)で変化が訪れる。私たちが自然の恵みを享受するさまざまな場面が、ロジカルに、かつビジュアルに分かりやすく説明されたことで、行政、企業、NGO、市民など、幅広い層に生物多様性への関心が芽生え、計画・戦略づくり、CSR活動、里山ボランティアなど、活発な動きが生まれていった。

こうして機運が高まるなか、2010年、生物多様性条約の第10回締約国会議(以下、COP10)が名古屋で開催された。収穫は多く、2050年ビジョン「自然と共生する世界」、2020年ミッション「生物多様性の損失を止める」ための行動、ミッションを20の個別項目に具体化した愛知目標、遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する名古屋議定書などが合意に達し、生態系サービスの可視化・経済価値評価に取り組んできた国際プロジェクトTEEB(注3)の提言、農林漁業等の営みと共存してきた二次的自然の意義を訴えるSATOYAMAイニシアティブなども反響を呼んだ。COP10は、この分野の主要テーマが出そろい、わが国にとっては自国開催で生物多様性の認知度アップにもつながった節目の会議であった。

これを受け、2010年代に入ると各国の施策が動き出した。のちのレビューによれば、生物多様性国家戦略の策定、陸・海の保護区の拡充、外来種対策などに顕著な進展が見られ、森林の減少の鈍化や漁業資源の回復なども確認されたという。生態系サービスの潮流も脈々と続き、経済価値の把握を国やビジネスの意思決定に反映させる試みが始まった。2012年のリオ+20で提唱された自然資本会計(注4)、UNEP FI主導の自然資本宣言などがその先駆けに当たる。

しかしながら、「生物多様性の損失が止まる」兆しは、未だに見えていない。2019年には、約100万もの生物種が今日なお絶滅の危機にある(しかも絶滅のペースは加速している)とするIPBES(注5)の調査結果が報じられ、世界に衝撃を与えた。愛知目標も、結局、「進展はあったものの全項目が未達」という厳しい評価に終わっている(地球規模生物多様性概況第5版(Global Biodiversity Outlook 5:以下、GBO5)、2020年)。

未達の原因は何か。生物多様性の劣化・喪失が止まらないのはなぜか。さまざまな指摘があるが、問題の根源は、あらゆる社会・経済活動における生物多様性への配慮、いわゆる「生物多様性の主流化」がまだ不十分だということに尽きるだろう。環境セクター主導の領域では成果が上がっても、他のセクターへの浸透が弱く、GBO5が指摘するように、多くは「今まで通り(Business As Usual)」のままであった。2050年「自然と共生する世界」を実現するには、そこから脱却し、社会全体の変革・移行を果たさなければならない。農林漁業、食料システム、気候変動など、生物多様性と密接に関わる分野を中心に、個別の対処ではなく、テーマ相互のつながりを考慮した取組みが求められる。GBO5の課題意識には、持続可能な社会に向けた「不可分の」目標であるSDGs(2015年)の影響が色濃く表れているといえよう。

分野横断・連携に関しては、Nature-based Solutions(自然を活用した解決策。以下、NbS)という言葉も近年よく用いられている。例えば、在来種の広葉樹を植林すると生態系は回復しCO2の吸収源にもなるが(生物多様性と気候変動のシナジー)、吸収源の稼働を急ぐあまり成長の早い外来種を植えると生態系は乱れてしまう(トレードオフ)。自然の機能(生態系サービス)を適切に利用することで他の社会課題の解決を図るのがNbSの極意である。

3. ネイチャーポジティブの登場

「生態系サービス」や「自然資本」が知られるようになっても、まだ「生物多様性の主流化」は到来していない。パラダイムシフトを生み出すには、さらなる言葉の力が要る。その決定力を秘めているのがネイチャーポジティブ(Nature Positive:以下、NP)である。NPとは、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること」をいう(生物多様性国家戦略、2023年)。

現在、生物多様性のストックが減り、ゆえに生態系サービスのフローも減り、人類は重大な事態に直面している。しかし、ストック(資本)であれば、毀損されても補填し、回復させられるはずである。相手は自然なので、完全に元通りとはいかないだろう。それでも、「ストックをポジティブに」というベクトルを持つことがまず重要である。また、開発・消費などによる生物多様性のロス(マイナス)を今後ゼロに抑えることも、現実的には難しいだろう。それでも、ロスを上回るゲイン(プラス)を作り出せれば、差し引きでストックはポジティブになっていく。

NPを考案したのは、のちにネイチャーポジティブ・イニシアティブ(Nature Positive Initiative:以下、NPI)(注6)を立ち上げることとなる、国際環境団体やビジネスプラットフォームの代表者らであった。この有志グループには、プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)やSDGsのウェディングケーキモデルで知られる環境科学者ヨハン・ロックストロームも名を連ねている。彼らはNPを「2030年までに自然の損失を止め、反転させること」とし、かつ、「2020年をベースラインとして」と条件を付けた。すなわち、「2020年比ネットポジティブ」を2030年までに達成し、その勢いで2050年の「完全回復」を目指すのである(図2)。気候変動におけるカーボンニュートラルの浸透に触発されたというだけあり、2030/50の区切りは似ているが、NPでは2050年のゴールよりも2030年の発射台の方にウェイトがあり、デザインも直感的といえよう。

NPは、G7自然協約(2021年)、愛知目標の後継となる昆明・モントリオール生物多様性枠組(2022年)(注7)、わが国の生物多様性国家戦略など、内外の主要文書に相次いで取り入れられ、生物多様性の新たなスローガンとして急速に普及している。ただ、その言い回しは必ずしも統一されておらず(注8)、概念には不明瞭な部分も残されている。そこで、以下、NPの中身を少々掘り下げてみることにしたい。

4. ネイチャーポジティブを考える:「反転」、「緊急の行動」、「グラフのY軸」

(1)反 転

NPの最も本質的な要素が「反転」である。愛知目標は「生物多様性の損失を止める」止まりであったが、そこから踏み込んで、底を打ち、回復へと舵を切る。開発・消費によるロスを埋め合わせる「ノーネットロス」にとどまらず、それを上回る「ネットゲイン」を追求し、図2のように右上がりの曲線を描いていく(注9)。明快なビジョンに変革の意思を込め、かつ、これ以上は考えづらい切り札的な表現をとったもの、それが「反転」である。

こうした確固たる方向性の提示は、言論にインパクトをもたらす。例えば、ある企業が「当社は持続可能な社会に向け〇〇をしている」と表明したとしよう。それに対し、私たちは即座に、「それで生物多様性は反転するのか?」「反転につなげるにはどうすればよいのか?」と問いかける(ツッコむ)ことができる。「反転」は批評の基準となるのである。もちろん、政策や法制度の点検・見直しにも役立つだろう。GBO5の課題意識にあったように、環境・自然保護分野の中だけでなく、それ以外、その周辺に対するツッコミ(こそ)が求められる。

ところで、「反転」とはどの時点を指すのか。図2のグラフをもう一度見てみよう。字義通りなら、曲線が底を打った時点のはずである。しかし、NPIの説明では、2020年比ネットポジティブが実現した時点(曲線がX軸より上に出てきた時点)になっている。右上がりが確実になり、発射台ができた時点を「反転」と呼んでいるのである。実は、「反転」を底打ちの時点にしてしまうと、不都合が生じる。それについては(3)で触れたい。

(2)緊急の行動

プラネタリー・バウンダリーの現状や生物多様性の不可逆性を考慮すれば、反転の実現にはもはや一刻の猶予もない。そもそも反転それ自体はゴールではなく、ゴールに向けた発射台にすぎないのだから、なおさらである。昆明モントリオール枠組は、2030年ミッションとして、生物多様性の反転に向け「緊急の行動をとること」を促している。この「緊急の行動」も、NPの本質的要請と解するのが自然だろう。

一方、わが国の生物多様性国家戦略は、同じく2030年までのNP達成をミッションに掲げながら、「緊急の行動」には触れていない。2030年NPという結果にコミットしているので、それで足りる、念押しは不要、というスタンスなのかもしれない。もちろん、首尾良く達成できれば問題はない。しかし、もしできなかったらどうか。2030年NPは、2040年、50年へとなし崩しに先送りされてしまうのではないか。今次の国家戦略は、NbSやNP経済(注10)といった柱を立ててNP政策の体系化を試みるなど、先進的な特徴を多く備えている。それだけに、「緊急の行動」の欠落がアキレス腱とならないことを願いたい。

(3)グラフのY軸

では、具体的に何がどれだけ増えれば(改善すれば)、生物多様性は反転したことになるのか。特定の生物の数か、生息地の広さか、あるいは何らかの生態系サービスの状態か。図2のグラフで最も気になるのはY軸だろう。しかし、ラベルには「生物多様性の指標(Indicators of Biodiversity)」としか書かれていない。

ここはNPの泣きどころである。何が指標になるのか、現時点では決まっていないし、今後一義的に絞り込まれるのかどうかも定かでない。この不透明さが、昆明モントリオール枠組をして、NPという言葉の直接使用を避けさせたともいわれる(注11)。

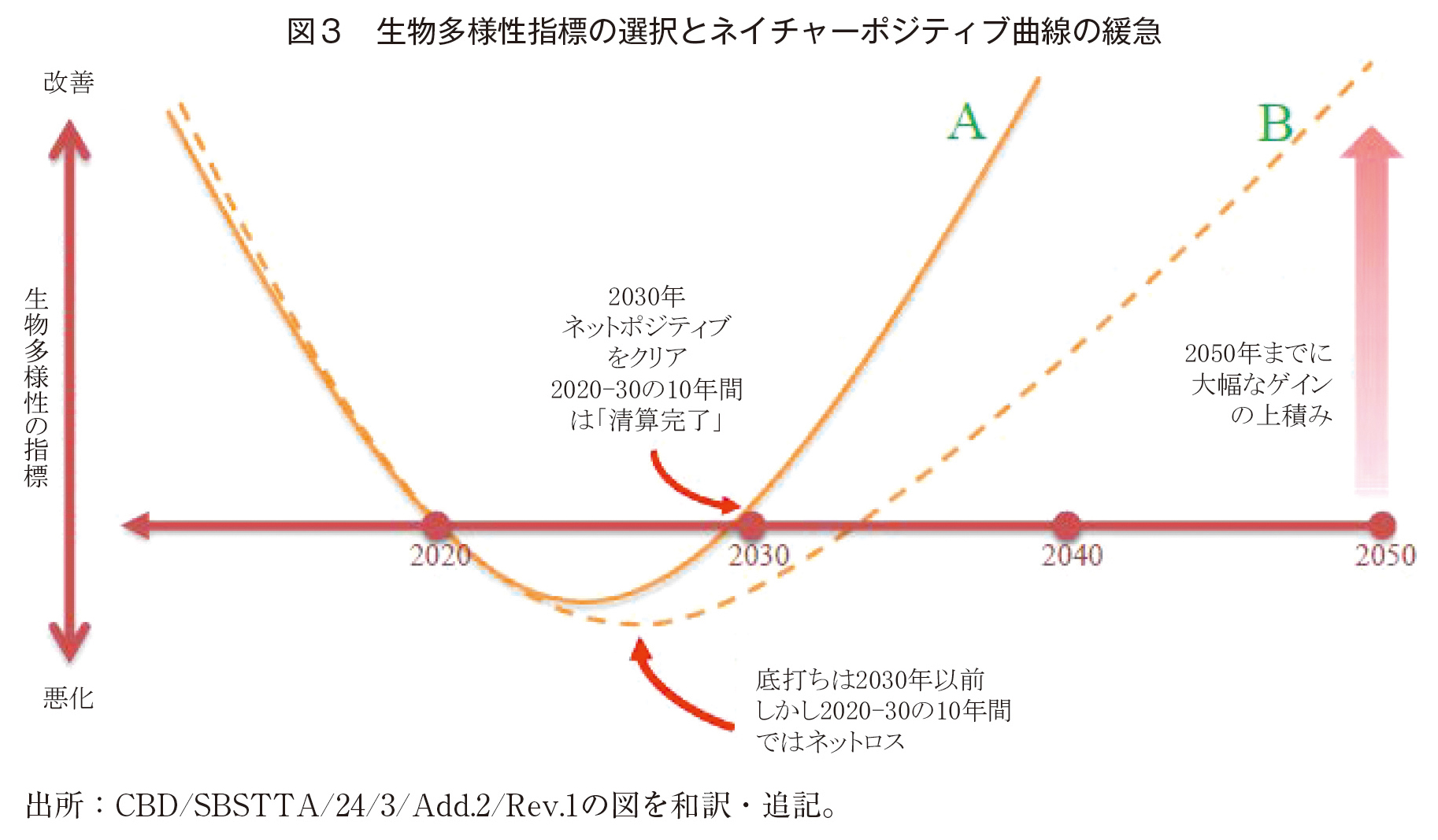

指標が確定していないということは、何を選択するかで曲線を急にも緩やかにもでき、反転、すなわち2020年比ネットポジティブへと浮上するまでの時間を短くも長くもできる、ということである(図3)。これに対し、NPIは、「2030年まで(に浮上)」と区切ることでいわばタガをはめ、それにより、指標の選択に(逆に)ある程度絞りをかけている。NPIは指標や計測に関するガイダンスを準備中としており、公開が待たれる。

なお、「反転=底打ち」説をとると、2030年の時点ではまだ弧の一番下、そこからネットポジティブへ浮上するまでにもう10年かかる(つまり、図3の曲線Bよりさらに緩やか)、ということになってしまう。これではタガの効果は半減であり、この解釈はNPの切迫感にそぐわない。

5. 企業にとってのネイチャーポジティブ

最後に、企業とNPの関わりについて若干の考察を述べ、結びに代えることとしたい。

目下企業にとって切実なのは生物多様性リスク等の情報開示だろう。この点は昆明モントリオール枠組の個別目標に組み込まれ(ターゲット15)(注12)、実務ガイドに当たるTNFDのフレームワークもセットされ、先進的な企業はすでにレポートの作成・公表に乗り出している。バリューチェーンやポートフォリオ全体にわたるレビューにより、生物多様性のロスを招く要因の特定・削減が進むことはもちろん、ゲインに資する技術革新、事業機会などが生まれることも期待される。

企業によっては、そうした棚卸しの過程で、自社が持つ、あるいは関わる自然資産の価値を再認識するかもしれない。森林、事業所内のビオトープ、遊休地など、さまざまな種類・状況の土地が生物多様性を宿す自然資産たりうる。それらの所有・管理を続ける見込みがある場合、国から自然共生サイト(注13)の認定を受ければ、生物多様性ゲインへの貢献にお墨付きが得られ、開示のアピール材料となろう(注14)。また、自然資産の所有者・管理者に対する支援のしくみが整備されれば、自らは自然資産を持たない企業も、支援を介してゲインと結びつくことができよう。

生物多様性の反転・回復にはネットゲインの積み重ねが欠かせない。NPは、企業が生物多様性に与える影響のマイナス面にメスを入れつつ、プラス面を積極的に取り上げ、充実を促す作用を持っている。ノーネットロス止まりの時代にはなかった(あるいは認識しにくかった)ゲイン創出活動のバックボーンとなるもの、それがNPである。

【主な参考文献】

CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1(23 April 2021)

Locke, H., Rockström, J., Bakker, P. et al. A Nature-Positive World: The Global Goal for Nature. https://www.naturepositive.org/app/uploads/2024/03/A-Nature-Positive-World-The-Global-Goal-for-Nature.pdf(2024年9月20日最終アクセス)

「生物多様性国家戦略2023-2030 ~ネイチャーポジティブ実現に向けたロードマップ~」(2023年)

生物多様性条約事務局(環境省生物多様性戦略推進室訳)「地球規模生物多様性概況第5版(Global Biodiversity Outlook 5)」(2021年)

及川敬貴『人新世のエコロジー:自然らしさを手なずける』(日本評論社・2023年)

及川敬貴「ネイチャーポジティブのための法と戦略」環境法政策学会第28回学術大会(「生物多様性と政策統合」)要旨集別冊(2024年)

大塚直・諸富徹共編著『持続可能性とWell-Being―世代を超えた人間・社会・生態系の最適な関係を探る』(日本評論社・2022年)

奥田青州「生物多様性条約第15回締約国会議で採択された新たな世界目標を踏まえ策定した生物多様性国家戦略 2023-2030の策定経緯とポイント」環境情報科学52巻2号(2023年)

橋本禅「生物多様性保全の新潮流」ランドスケープ研究87巻4号(2024年)

パーサ・ダスグプタ(WWFジャパン訳)「生物多様性の経済学:ダスグプタ・レビュー要約版」(2021年)

宮下直・瀧本岳・鈴木牧・佐野光彦『生物多様性概論 自然のしくみと社会のとりくみ』(朝倉書店・2017年)

吉田謙太郎『生物多様性と生態系サービスの経済学』(昭和堂・2013年)

(注1)2024年版。2021年版以降、生物多様性は3→3→4→3位と上位に定着している。

(注2)生態系サービスが広く世界に知られたきっかけは、2005年の国連ミレニアム生態系評価であった。

(注3)「生態系と生物多様性の経済学(The Economics of Ecosystems and Biodiversity)」。TEEBはのちに自然資本連合(現資本連合)へと発展した。

(注4)環境P/Lをもとにシューズの原料構成を見直したPumaの事例(牛革→人工革)が有名。

(注5)生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム。気候変動におけるIPCCをモデルとして2012年に発足した。

(注6)https://www.naturepositive.org/(2024年9月20日最終アクセス)

(注7)生物多様性条約のCOP15で採択された。COP15はコロナ禍により中国・昆明とカナダ・モントリオールで分割開催されたため、この名称になった。英名はKunming-Montreal Global Biodiversity Frameworkといい、単にGBFと略されることも多い。

(注8)NPIの定義をオリジナルとすれば、わが国の国家戦略のそれは、NPの最大公約数的な理解を示すものといえよう(本項冒頭参照)。

(注9)なお、埋め合わせより大きなゲイン(ネットゲイン)を生み出せていたとしても、生物多様性全体の劣化・喪失基調との対比でみると、その歯止めとなるには足りない、つまり、右下がりの緩和にしかならない場合がある。これを相対的ネットゲインという。NPが目指すのはこのレベルではなく、基調をも覆す絶対的ネットゲインである。

(注10)下部戦略として「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」も策定された(2024年)。

(注11)議長提案で削除された。ただ、先述の通り「2030年反転」や「緊急の行動」をはっきり掲げていることから、NPを実質的に採用したとされる。

(注12)愛知目標にはこうしたビジネス特化の項目はなかった。

(注13)2030年までに陸・海の30%ずつを保護地域にするという、いわゆる30by30目標(昆明モントリオール枠組ターゲット3)の達成に向け、生物多様性の残る場所(主に民有地)を確保していくための制度。環境省が2023年に立ち上げた。

(注14)NEC、清水建設、竹中工務店などは、TNFDレポートで自社の自然共生サイトの取組みを紹介している。

環境・SDGs

環境・SDGs