特別研究 (下村プロジェクト)

シリーズ「豊かさの基盤としての生産性を考える」第10回(最終回)

「豊かさ」を反映する生産性指標への挑戦

2024年12-2025年1月号

1. 生産性は「豊かさ」の指標になりうるか?

シリーズ「豊かさの基盤としての生産性を考える」では、多くの研究者にさまざまな角度から、日本の生産性の動向や生産性を向上させる要因について寄稿していただいた(注1)。こうした問題意識の発端は、本シリーズ第1回の拙稿で述べたように、新型コロナウイルスの感染が一段落したことにある。

新型コロナウイルスの感染拡大は、世界的な大災害であり、日本でも、経済よりも人命や健康の維持を目的とした対策が優先されてきた。この感染が一段落したことで、日本全体として本格的な経済の立て直しに取り組む状況が整ったわけだが、長年の経済停滞から、すでに日本の経済規模は、ドイツの追い上げにあい、今後インドにも抜かれそうな状況となっていた。同時に人口の減少に直面する日本が、経済規模を維持するとすれば、経済の中・長期的課題は、1人当たりのGDPの動きと密接に関連している労働生産性の向上をいかに達成するかということへと行きつく。

労働生産性を向上させるためには、民間の投資や技術革新が不可欠である(第2回枝村論文、第4回石川論文)。こうした要素に加え、本シリーズでは、社会インフラ(第3回川崎・岩崎論文)やサプライ・チェーン(第7回乾・楊論文)、教育制度(第6回伊藤論文)、環境要因(第5回吉本論文)など民間企業を超えた外部要因が経済全体の生産性に影響を与える点についても考察した(注2)。

ただ現在の日本では、こうした労働生産性の向上が、1人当たりGDPの上昇を通して、最終的には経済的豊かさにつながるということは理解できたとしても、“それは本当の生活の「豊かさ」のための一里塚に過ぎないのではないか”、“生産性が高い国だとしても、我々が憧れるような「豊かさ」とは程遠い国もある”といった疑問が残っていることも確かである。こうした疑問に対して、第8回松岡論文と第9回木内論文は、国別データを用いながら生産性概念の拡張や生産性のダイナミックな動きの帰結について論じている。

2. 「豊かさ」を考える前に

ただ、労働生産性や1人当たりGDPを批判する人たちも、経済的豊かさを超えた「豊かさ」の概念を明確に定義できているわけではない。それにもかかわらず、最近の日本では、GDPとは異なる「豊かさ」の指標について注目が集まっている。2023年、日本がホスト国になったG7サミットでも、財務相・中央銀行総裁会議において、コロンビア大学のスティグリッツ教授を招いて、GDPに代わる新たな指標について討議が行われている。

しかしこうした風潮からは、長期停滞の結果、長年にわたって一人当たりGDPが低下し続け、もはやGDPという経済指標には期待できないので、もう少し良い指標を探したいという安直な動機が透けて見える。そうした安直さを超えて、真剣に「豊かさ」を考えたいのであれば、次の三つの点を踏まえておく必要があるだろう。

一つ目は、こうした「豊かさ」の議論に入る前に、長期にわたる日本経済の停滞に関わった責任者は、この時期の経済運営や企業経営について深く反省してからこうした議論に入るべきである。

筆者は、1990年代後半から2000年代初期に、ICT革命の意義や中国・韓国の追い上げを軽く見る政策担当者や企業経営者の発言を多く聞いた。こうした人たち、あるいはそれに連なる人たちが、長期停滞の反省もなく、目先の指標を変えればよいとばかりに「豊かさ」を唱えたところで、また同じ失敗を繰り返すだけではないか。したがって、近年「豊かさ」を唱える人たちに望まれることは、じっくりと腰を据えて「豊かさ」とは何かを考える姿勢だろう。

二つ目は、たとえGDPとは異なる「豊かさ」の指標を考えたとしても、その「豊かさ」を実現するためには、やはりGDPの規模や伸びを無視できないという点だ。

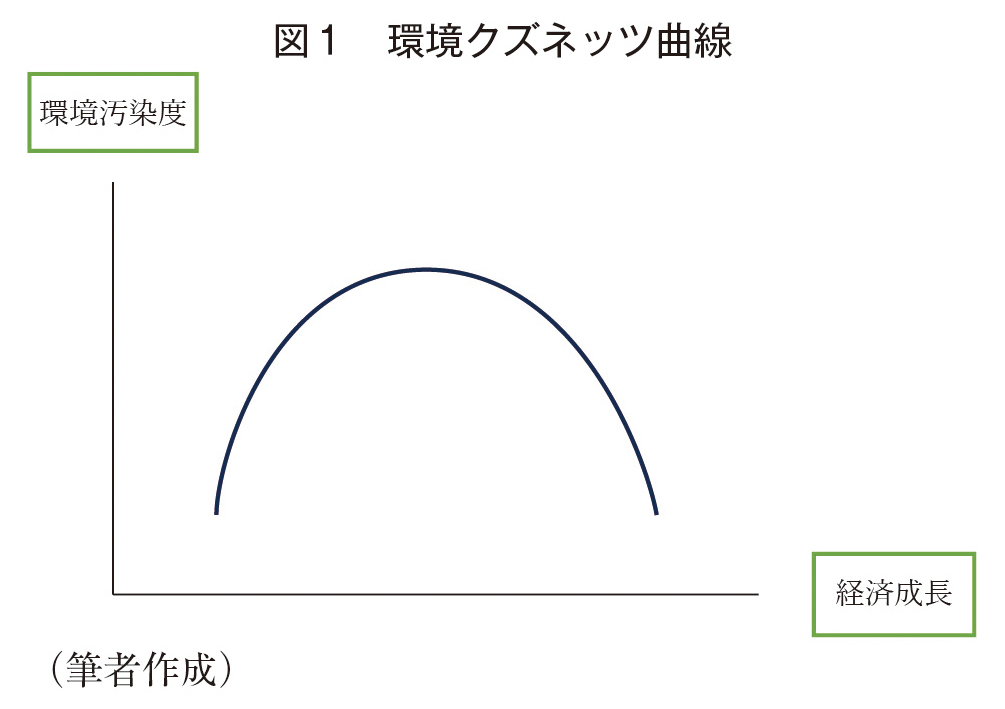

例えば環境問題の改善を考える際に、「環境クズネッツ曲線」の考え方は無視できない。1人当たりGDPを横軸に取り、縦軸に環境の汚染度を取った場合、図1のように、逆U字型の曲線になる。つまり1人当たりの経済的豊かさの上昇が、環境改善への関心を高め、それが環境を改善するための政策へと反映されるのである。現在、これに関する理論・実証分析も多数行われている(注3)。

三つ目は、後に述べるように、いくら「豊かさ」の指標を変えたとしても、投資や技術革新といった従来型の生産性向上に必要な要因の重要さは変わらない、という点である。むしろ蓄積すべき資本の範囲は広がり、投資を行うべきか否かの基準はより複雑になる。

例えばデジタル投資や人的資本への投資の必要性は、「豊かさ」の概念を変えても変わらない。経済的な価値に加えて、長く健康でいられる社会を「豊かな」社会としたとき、新型コロナウイルスのような感染症が広がった際に、いち早く感染者数を把握し隔離するシステムの構築は、デジタル化の助けなしには実現しない。

韓国や台湾はデジタル化を通してコロナ禍に立ち向かおうとしたが、日本は、感染拡大直後には、ほぼ無為無策で国民の「我慢」頼りの政策に終始することになった。つまりデジタル化は単に経済的価値の最大化だけでなく、それ以外の価値の実現を目指すうえでも不可欠なのである。

3. 「豊かさ」へのさまざまなアプローチ

「豊かさ」の指標化に関しては、これまでさまざまなアプローチが考えられてきた。ここではその中から三つのアプローチを紹介する。

一つ目は、従来の経済学の枠組みの延長線上で「豊かさ」を考える手法である。基本的に経済学では消費の満足度が最終的な「豊かさ」の指標であり、1人当たりのGDP(所得)というのはその近似として使われているのだが、これまであまり含まれていなかった「健康」や「余暇」などの価値も消費量に換算して指標化するというのが、第一のアプローチである。

二つ目は、消費量への変換といった複雑な手続きをとらずに、より直接的に「豊かさ」に関連するデータや人々の満足度を調べて、それをもとに「幸福度」や「豊かさ」の指標を作成するアプローチである。

このアプローチは、人々の多様な幸福感を集約しているという利点はあるが、「豊かさ」の要因を指標作成側があらかじめ選択していたり、幸福感が、どのような要因によって生み出されているのかが明確でないため、幸福度を増進させる環境の改善につながらない可能性がある。

最後の三つ目は、「豊かさ」の源泉に着目するアプローチであり、通常の経済的な財・サービスだけでなく、人々が「豊かさ」を感じる環境を提供する要素の充実が「豊かさ」につながっているという考え方である。このアプローチは、「豊かさ」の源泉を、通常より広範囲の「資本」に求めていることから「資本アプローチ」とも呼ばれている(注4)。

例えば、多くの人々が、「豊かさ」の要素として「健康」という価値を重視している。健康を保ちたい、あるいは健康を損なった場合には、健康の維持や回復のために医療サービスを受ける必要がある。その健康という価値が常に実現できる「豊かさ」というのは、医療サービス側で健康を維持するためのニーズを常に受け止めるだけの医療資源が充実しているかどうかに関わってくる。この人材や設備も含めた医療資源の総称を、医療における「資本」と考えているのである。

第一のアプローチのように、もし医療について消費側のみから考えると、医療サービスの需要が高まっている状況が「豊か」だとみなされることになる。しかし、例えば新型コロナウイルスのような感染症が蔓延して、医療へのニーズが高まった状況を幸福な環境だと考える人はいないだろう。その意味で「資本アプローチ」は、消費側からのアプローチの限界を補完する役割を果たしているといえる。

以下ではこの「豊かさ」への三つのアプローチについて、もう少し詳しく見ていきたい。

4. ジョーンズ=クレノウによるアプローチ

スタンフォード大学教授のチャールズ・ジョーンズとピーター・クレノウは、標準的な経済学の枠組みの中でGDPを超える厚生指標、つまり生活水準の豊かさを表す指標の作成に挑戦した(Jones and Klenow(2016))。標準的な経済学では、厚生指標は現在から将来にわたる個人の消費から得られる満足度の総和として表されるが、彼らはこの枠組みの中に、消費量に換算した平均寿命、余暇、所得分配といった要因を取り入れて、従来の経済学における「豊かさ」を拡張した指標を開発した。

例えば、平均寿命が長いということは消費する期間が長くなるので、平均寿命の長い国の国民は、短い国の国民よりもそれだけ「厚生」が高くなる。「余暇」もよく知られているように、働いていれば得られる賃金を犠牲にしていると考えられるので、「余暇」の時間は、時間当たりの賃金を支払って(あるいは犠牲にして)、消費活動を行っているとみなすことができる。

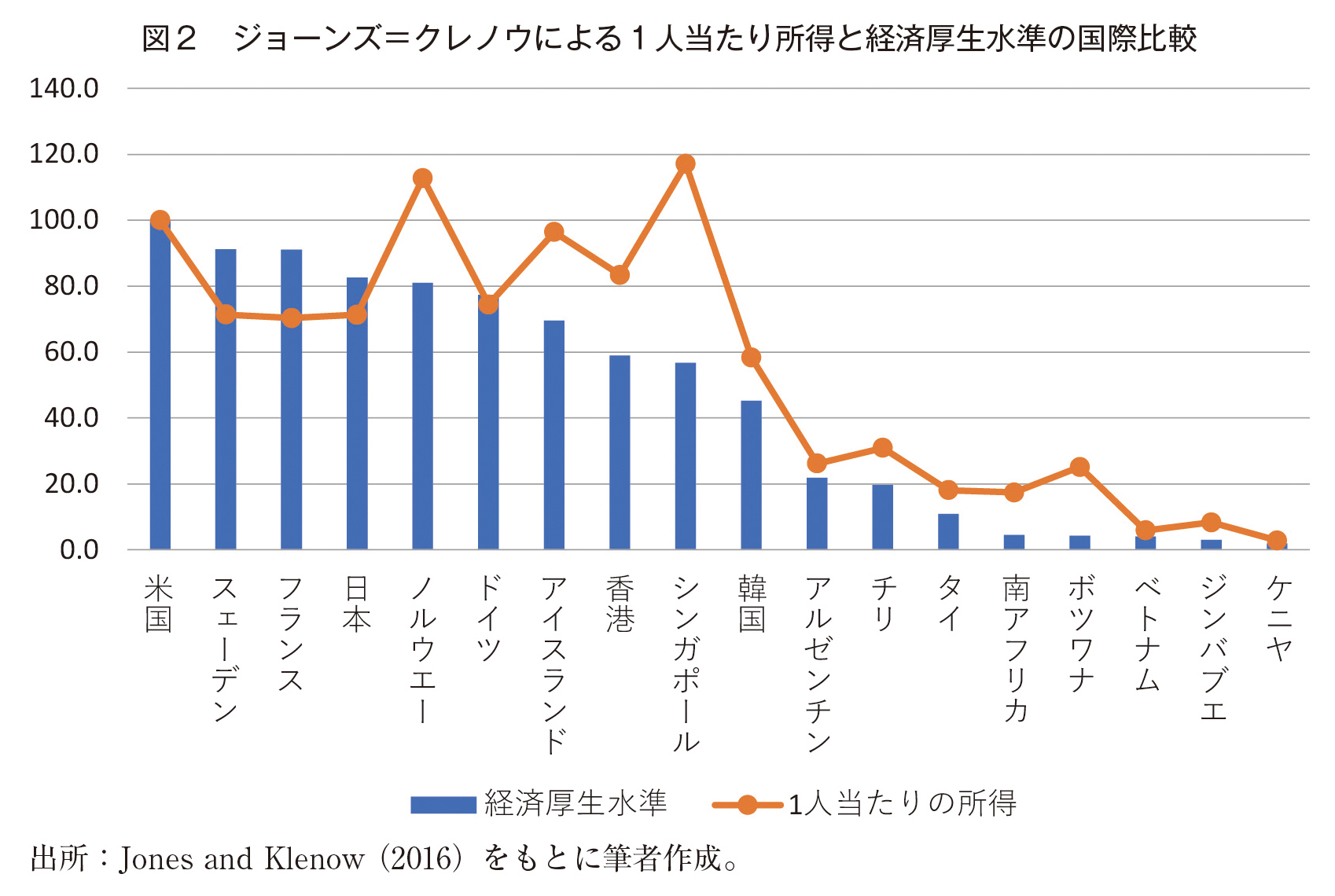

以上の考え方に基づき、彼らは米国だけでなく多くの国の人口や労働に関するミクロデータを使って、米国の厚生水準を100と基準化した場合の、各国の厚生水準を推計している。しかし、一次データを利用できる国には限りがあるので、補完的にマクロデータを使った国際比較も行っている。図2は、このマクロデータを使った経済厚生水準(生活水準)の2007年時点での国際比較である。

棒グラフが米国を100とした相対的な経済厚生水準を表しているのに対して、折れ線グラフは1人当たりの所得を示している。これを見ると、1人当たりの所得の高い国は、やはり厚生水準も高くなっていることがわかる。その意味で1人当たり所得または1人当たりGDPは、「豊かさ」を考えるうえでも欠かせない指標なのである。

しかし細部を見ると、例えばノルウエーやシンガポールのように、一人当たり所得で米国を上回っていても、厚生水準では下回っているケースもある。これは両国とも米国に比べて消費シェアが下回っているからである。日本の場合、一人当たり所得の位置に比べて生活水準は高いが、消費シェアに加えて余暇消費が少ない点が米国との差になっている。

5. 国際機関が公表する「豊かさ」の指標

ジョーンズ=クレノウ論文が試みたような「豊かさ」の指標は、最近では国際機関も積極的に発表している。きっかけは、2008年に米国で発生した世界金融危機である。この危機により、資産バブルの元凶として金融機関への批判が高まるとともに、それによって引き起こされた所得分配の悪化についても関心が集まった。世界金融危機が浮き彫りにしたこうした課題を考えるためには、単にGDPの規模に注目しているだけでなく、GDPで捉えきれないさまざまな指標を合わせて考えなくてはならないという動きが起きた。

2009年に、当時フランスの大統領だったニコラ・サルコジから委託されたアマルティア・セン、ジョセフ・スティグリッツ、ジャン・ポール・フィットウシらが発表した、GDPを越える「豊かさ」の指標を考える必要性を説いたレポート(『スティグリッツ=セン=フィットウシ委員会レポート』)はその代表例の一つである。

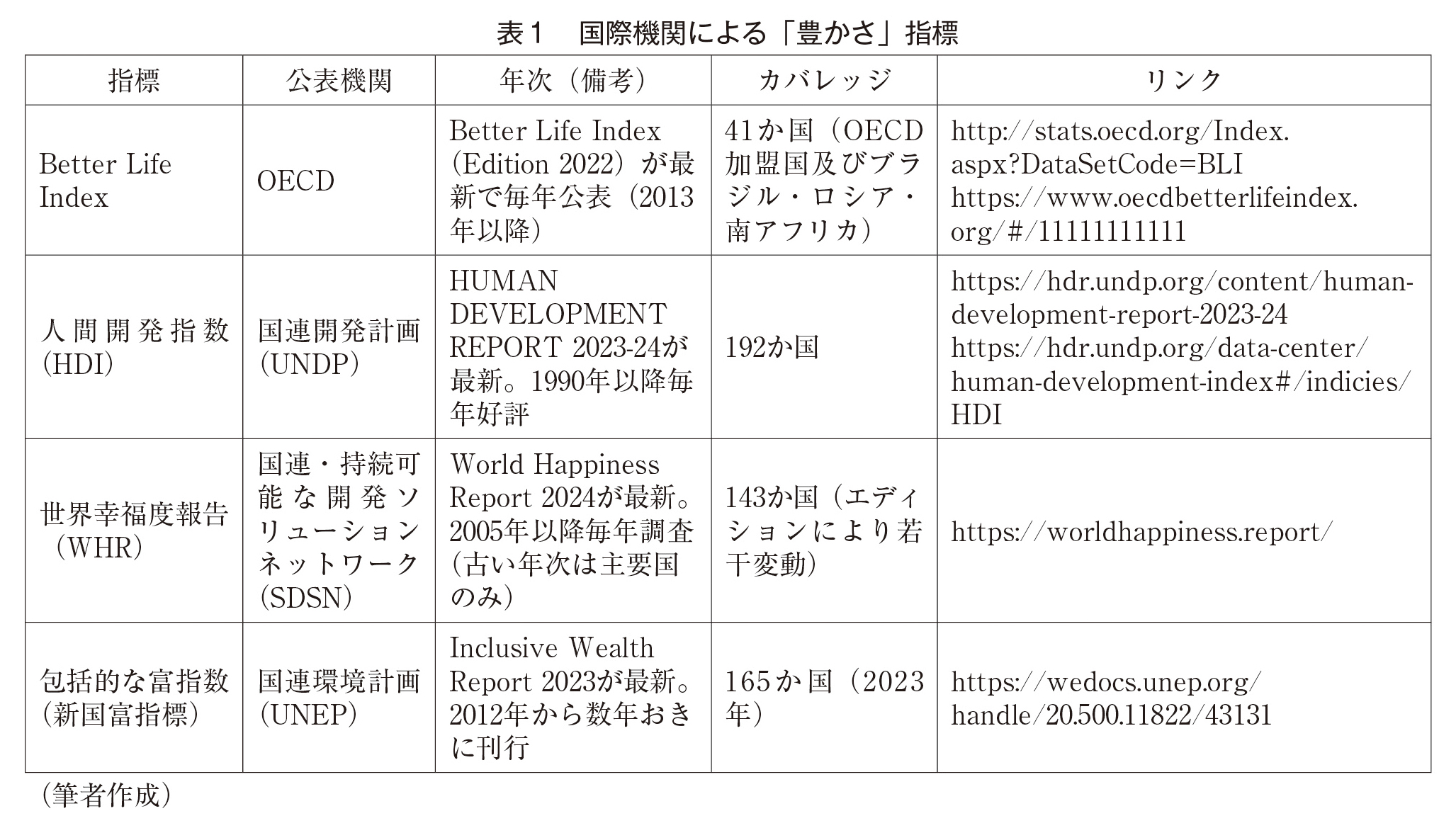

表1にはさまざまな国際機関が公表している「豊かさ」の指標がまとめられている。この中でOECDが作成した『Better Life Index』は、このスティグリッツ=セン=フィットウシ委員会レポートをもとにして、所得と富、住宅環境、仕事、健康、知識と技能、環境など15の項目について、OECD加盟国がどのような位置にあるかを定期的に示している(OECD(2012))。この『Better Life Index』は、ダッシュボード方式と呼ばれ、それぞれの項目について各国がどのような順位にあるかは示しているが、それらをまとめた総合指標を作成してはいない。これは各国が、すべての調査指標に関する統計データを提出しているわけではないからだ。

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI

https://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111

https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24

https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

https://worldhappiness.report/

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/43131

2022年版を見ると、日本は学生の教育水準が平均と比べて高く、殺人被害に遭う割合も平均以下である。しかし健康に関しては、平均寿命は長いものの、高齢化のせいか自分の健康状態が良いと答えた割合はOECD平均を大きく下回っている。また所得格差はOECD平均以上であり、ワークライフバランスもOECD平均以下となっている。

これに対して、同じ表1に国連開発計画が公表している人間開発指数(Human Development Index:HDI)は、ジョーンズ=クレノウ論文のように、一人当たりの所得に、平均寿命(健康)や教育の普及度などの客観的指標を加味したものである。

指数は、所得、健康、教育の3つの要素について、それぞれの対数値を取った後、「(当該指標に関するある国の値-その指標の最小値)÷(指標の最大値-指標の最小値)」といった手法で計算する。平均寿命を例にとると、日本が80歳、その最高値が85だとすれば、日本の健康指数は、「(ln(80)-ln(20))÷(ln(85)-ln(20))=0.958」となる。三つの要素に関して同様の計算を行い、それらの平均をとって総合指数を作成する。

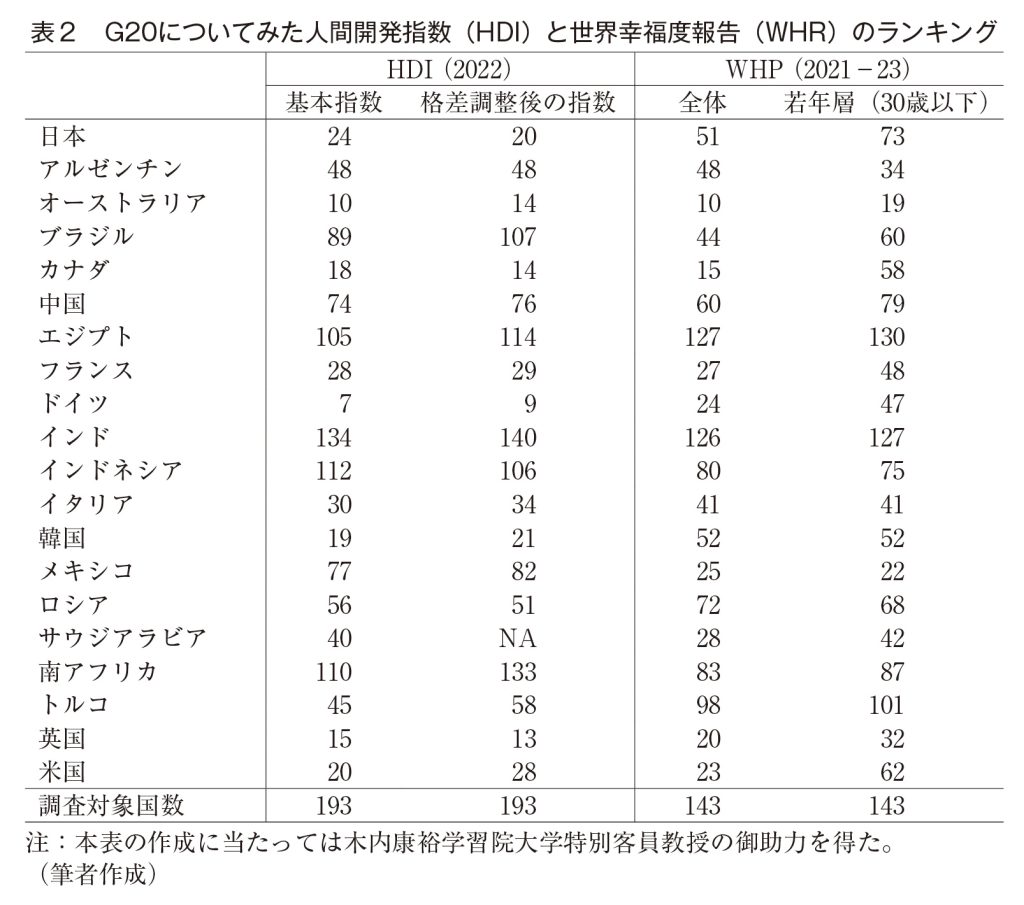

表2は、この人間開発指数の結果をG20諸国についてまとめたものである。日本は193カ国中24位と、だいたい1人当たりGDPの順位と同じような位置にある。もっともG7諸国の中では最下位というわけではなく、イタリアやフランスよりも上位にいる。

より興味深いのは、格差調整後の順位である。格差調整前の指数は、一人当たりのGDPのように平均値で表されるが、同じ1人当たりGDPでも、所得の高い人と所得の低い人との差は国によって異なる場合がある。このとき所得の不平等度が大きい国は小さい国よりも順位が低下するような調整を行うのである。これによって所得の不平等度が少ない国は順位が上がり、逆に大きい国は順位が低下するのである。この格差調整は、所得格差だけでなく健康格差や教育格差なども考慮されているが、これを調整すると、日本は24位から20位へと順位を上げている。

これに対して、米国は20位から28位へと順位を落とし、日本よりも下位に位置することは実感に近いかもしれない。表2では示していないが、香港やシンガポールといった地域や国は、日本よりはるかに所得が高いが、格差調整後では、ほぼ日本並みとなる。

一方、国連の持続可能な開発ネットワークによる『世界幸福度報告』では、米国ギャラップ社が調査する、10段階の主観的な幸福度の調査をもとに幸福度を指標化している。この手法が先に述べた第二のアプローチにもっとも近い。このほか所得や健康といった客観的指標に加えて、ギャラップ社の世界的な調査に基づく主観的な見解(人生の選択に関する自由度、寛容さ、腐敗の少なさ)もサポート指標として加えている。

この調査における日本の順位は、客観的指標を中心とした人間開発指数よりもかなり低い51位である。ただこの、主観的指標が客観的指標を下回る現象は、ドイツや韓国でも見られる。逆に、主観的指標が客観的指標を大きく上回るのは、中南米の国(メキシコやブラジル)である。

概して社会的同調性(または圧力)が強い国は、主観的指標で下位になっている。例えば日本よりはるかに1人当たり所得が高いシンガポールは30位で、香港に至っては86位となっている。日本にとって残念なのは、若い世代の順位がさらに低いこと(73位)である。ただこれも先進国(ドイツ、フランス、カナダ、米国)ではありがちな現象ともいえる。

6. 資本アプローチ

表1では、国連環境計画が公表している「包括的な富(inclusive wealth)」の指標が紹介されている。人間開発指数が、所得や健康などある一定時期に達成されたパフォーマンス指標に焦点を当て、「世界幸福度調査」が主観的な「幸福度」を計測しているのに対し、この「包括的な富」指標では、長期にわたって「豊かさ」を提供できる資産に焦点を当てているため、「資本アプローチ」とも呼ばれている。

「資本アプローチ」は、本シリーズ第1回の拙稿の終わりの部分で紹介した。このアプローチは、「豊かさを提供できる能力」とも解釈できるので、別名「ケイパビリティ・アプローチ」とも呼ばれている。すでに説明したように、GDPのような概念で医療を測ったとき、患者が多く医療機関が繁忙を極めるほどGDPが増加し「豊か」になるという矛盾した状況が起きる。これに対して「資本アプローチ」では、感染症が生じた際にも十分な対応ができる能力が医療側にあるということが、「豊かさ」の基準になる。

「資本アプローチ」は、1987年に出された国際連合の『環境と開発に関する世界委員会(ブルントラント委員会)』の報告書で、「持続的発展(sustainable development)」という概念が提起されるようになったことで始まった。この「持続的発展」の概念を経済学的に理解する手法の一つとして「資本アプローチ」を最初に考案したのは、Pearce and Atkinson(1993)だといわれている。その後、ケネス・アロー(スタンフォード大学教授)、パーサ・ダスグプタ(ケンブリッジ大学教授)、カール=ゲラン・メーラー(ベイヤー国際環境研究所所長)らによって研究が進められ(Arrow他(2012))、それらをもとに各国で計測が進められるようになる。最近では、ダスグプタが英国政府の依頼を受けて作成した『生物多様性の経済学』報告書(ダスグプタ・レポート)の中でも議論されている(注5)。

「資本アプローチ」は、人工資本(生産資本)、自然資本、人的資本とそれらを支える「制度資本」で構成されている。国連環境計画が公表している「包括的な富」指標では、「制度資本」を除く3つの資本が計測されており、日本からは九州大学の馬奈木俊介教授がこの計測プロジェクトに参加している(馬奈木(2017))。

7. 「資本アプローチ」と「社会的共通資本」

実は「資本アプローチ」によく似たアプローチでありながら、それよりはるか前に日本で独自に考案された「豊かさ」に対する考え方がある。それは、当時東京大学の教授だった宇沢弘文が考案した「社会的共通資本」である。これについては、一般的には、2000年に岩波書店から出版された同名の新書が良く知られているが、実はすでに1970年代に提起されており、「生活の豊かさ」を考える現在の世界の流れを先取りしていたと考えられる。

もっとも、1970年代に提起された「社会的共通資本」の議論は、当時の公害問題やインフレに伴う所得格差を考察するための道具であった。その後、先に述べた持続可能性への関心が高まるとともに、1990年代から2000年代にかけて、「資本アプローチ」に近い形で改良を加えて分析が進められてきた。

この「社会的共通資本」と「資本アプローチ」の共通点は、「資本」が生み出すさまざまな財やサービスが、生活の豊かさをもたらすという認識に立っている点である。つまり「豊かさ」の基礎に「資本」がある、という考え方である。

両者の違いは、「資本アプローチ」がより包括的な経済を対象としているのに対し、「社会的共通資本」は、市場で価格がつかないような、または市場価格を基準に運営すると分配面での歪みが大きくなるような非市場経済を中心に議論を展開している点にある(注6)。

例えば、「資本アプローチ」の人工資本には、公的なものだけでなく、民間の資本も含まれる。制度資本は付随的で資本間の調整を行う金融制度などを想定している。人的資本の推計には、教育制度や医療制度が影響する平均寿命も関連させている。「資本アプローチ」は、こうした包括的な資本の配分を、一国または一地域で、そこに住む人達の意志を尊重しながら調整していくといった過程が考えられているようである。

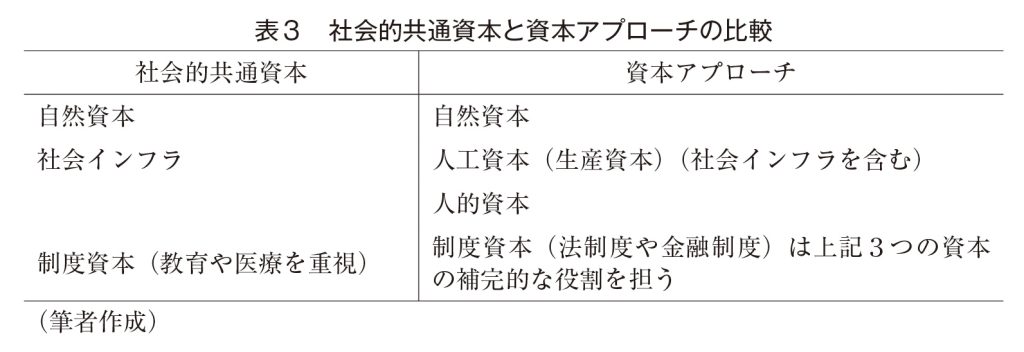

一方、「社会的共通資本」を「資本アプローチ」と対比した表3を見ればわかるように、「社会的共通資本」は民間部門(市場経済部門)を除いた非市場経済における資本蓄積のあり方に焦点を当てている。このことは、「資本アプローチ」と「社会的共通資本」で考察される範囲の違いに大きな影響を及ぼしている。

例えば、制度資本は、「資本アプローチ」では脇役的扱いだが、「社会的共通資本」では中心的な存在として位置付けられている。宇沢は制度資本の中核に医療と教育を挙げているが、これは非市場経済でも中心的な分野である。

8. 資本アプローチと生産性

それでは、資本アプローチと従来の生産性とはどのような関係にあるのだろうか。ここでは、その関係を考察したレッジ=スミスの論文(Legge and Smith(2022))を紹介しておこう。彼らは、人々の生活満足度(well-being)が、通常の市場経済から生み出される所得と非市場経済から生み出されるサービスに対する満足度の関数であると想定する。市場経済から生み出される所得は、通常の人工資本または生産資本と人的資本から生み出されると考える。非市場経済のサービスも、主要な生産要素は、生産資本と人的資本だが、その組み合わせ方は異なり、これに国や地域特有の要素(cultural response bias)が加わって生産される。

こうした二部門からなる経済を考えたときに、通常の全要素生産性(以下、TFP)は、市場経済の生産量や非市場経済のサービスから、それぞれ生産要素としての生産資本や人的資本の貢献度を引いた値として定義できる。これとは別にwell-beingの指標から、市場経済及び非市場経済全体に利用された生産資本と人的資本の貢献度を引いた指標を、全生活満足度生産性指標(Total Well-being Productivity:TWP(以下、TWP))と呼んでいる。このTWPは、ある国や地域が保有している生産能力や人材を、どれだけ効率的に人々の生活満足度の向上に利用できているかを測る指標の一つと考えられる。

彼らは、Penn World TableやEuropean Social Surveyなどを利用し、国レベルでの推計を通してTFPやTWPを計測している。この計測の結果は以下のようにまとめられる。まず、市場経済部門のTFPと非市場経済部門のTFPには明確な相関関係が見られないということである。つまり市場経済部門での効率性が、必ずしも非市場経済の効率性に結びついているわけではないということである。そして、市場経済のTFPとTWPとの間にも明確な相関性はない。この点は、資本アプローチでも使われている社会(関係)資本を加えた推計結果を使っても同様である。つまり市場経済の効率性を追求することと、保有している資産をうまく生活満足度の向上に結び付けることとは必ずしも同じではないのである。このことは、一人当たり所得では上位に位置するノルウエーやドイツのTWPが必ずしも高くないということからも明らかである。

9. 資本アプローチからGross Inclusive Incomeへ

最後に、資本アプローチを利用したGDPの代替指標の可能性について述べておこう。2024年8月の最終週にロンドンで開催された第38回International Association of Research on Income and Wealthの一般コンファレンスでは、国民経済計算体系(いわゆるGDP統計)の次なる改訂(SNA2025)を見据えたさまざまな報告がなされた。

筆者が注目したのは、英国の統計局(Office of National Statistics)の研究者達が報告した、資本アプローチを利用したGDP概念の拡張の試みである(Heys et,al(2024))。彼らは、従来のGDPに、これまでGDP統計では十分把握されていない資本からのサービスと家事労働からのサービスを加え、その指標を包括的国内粗所得(Gross Inclusive Income:GII(以下、GII))と名付けた。ここで、従来のGDP統計で把握されていない資本というのは、GDP統計に含まれていない無形資産(データベースなどの資産)、自然資本(環境資本)などを指し、その一部は資本アプローチで把握されている資本と重なる。また、産出物側も教育や医療などの公共サービスの質の変化を考慮しており、これは社会的共通資本の考え方に近い方向性を取り入れたものといえる。したがって、GIIはおおむね、次式のようにして推計されることになる。

GII=GDP+教育や医療などの公共サービスの質の調整+GDP統計に含まれていない無形資産からのサービス+家事労働サービス+二酸化炭素の排出防止による効果

一方、包括的純所得(Net Inclusive Income)の場合は、国民所得から出発し、GIIを算出するために利用された資本全体の減耗分を差し引いたものとして定義できる。

こうした試算に対して、自然資本の範囲をどうするかや、外部性をどのように推計に考慮するかなどの問題が残されている。しかしこの試算によって生産性の概念も大きく変わってくることは間違いない。実際家事労働を含めた影響からか、2010年代後半における英国の生産性の低迷は消え、むしろ厳しい行動制限が課せられた新型コロナウイルスの感染拡大初期に大きく生産性が低迷することになる。

最近では、「景気の指標が良くなっても、ちっとも暮らしぶりが改善しない」といった不満が常態となっている。Legge and Smith(2022)やHey et, al(2024)が示した研究成果は、マクロレベルでの労働生産性の向上が必ずしも1人当たりの「豊かさ」に直結しないということを示唆している可能性がある。その意味でも、「豊かさ」を反映するような生産性概念の改良は、今後も続いていくと考えられる。

参考文献

宇沢弘文(2000)『社会的共通資本』岩波書店

内山勝久(2009)「持続可能な発展と環境クズネッツ曲線」宇沢弘文・細田裕子編『地球温暖化と経済発展―持続可能な成長を考える』東京大学出版会

OECD編著(2012)、徳永優子・来田誠一郎・西村美由起・矢倉美登里訳『OECD幸福度白書』明石書店

馬奈木俊介(2017)「新たな経済指標『新国富』:教育・健康・自然の価値重視」日本経済新聞『経済教室』5月9日

宮川努(2024)『投資で変わる日本経済』ちくま新書、近刊

Arrow, Kenneth, Partha Dasgupta, Lawrence H. Goulder, Kevin Mumford and Kirsten Oleson (2012) “Sustainability and the Measurement of Wealth” Environment and Development Economics 17(3), 317-353.

Dasgupta, Partha (2021), The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review, London, HM Treasury.

Heys, Richard, Robert Backnall, Stephen Christie and Cliodhna Taylor (2024) “GDP and Welfare: Empirical Estimates of a Spectrum of Opportunity” presented at the 38th IARIW General Conference in London.

Jones, Charles and Peter Klenow (2016) “Beyond GDP? Welfare across Countries and Time” American Economic Review, 106(9), 2426-2457.

Lagge, Jaimie and Conal Smith (2022) “Well-being and Productivity: A Capital Stocks Approach” International Productivity Monitor No. 42, Spring, 117-141.

Pearce, David W., and Giles D. Atkinson (1993) “Capital Theory and the Measurement of Sustainable Development: an Indicator of ‘Weak’ Sustainability”, Ecological Economics, 8(2), 103-108.

Stiglitz, Joseph, Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi (2009) “Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”

(注1)本稿は、宮川努『投資で変わる日本経済』ちくま新書(近刊)第6章に基づき、それを大幅に改稿して作成している。

(注2)一般財団法人日本経済研究所Webを参照されたい。https://www.jeri.or.jp/survey_bundle/special_research/

(注3)環境クズネッツ曲線については内山(2009)を参照されたい。

(注4)資本アプローチに関しては、6章以降で詳しく述べる。

(注5)Dasgupta(2021)を参照されたい。

(注6)非市場経済には教育や医療などの公的サービスが含まれる。市場経済と非市場経済の分類については、宮川(2024)を参照されたい。

生産性

生産性