『日経研月報』特集より

空飛ぶクルマと大阪・関西万博 ~万博から始まる空の移動革命~

2025年2-3月号

1. はじめに

観覧車、電気照明、電話、エレベーター、ソーラーパネル、タッチスクリーン、ロボット、ホログラム、超音速旅客機、電気自動車……一見ランダムに並べられたようなこれらの製品に共通するものが何かわかるだろうか。すぐにピンときた方は相当な万博通だ。そう、このリストは、年代はバラバラだが、全て過去の万国博覧会で展示された当時の最先端の技術・サービスである。2025年に開催される大阪・関西万博(以下、万博)で、このリストに新たに名を連ねるのが、新しい空の移動を提供する可能性を持つ次世代のモビリティ、「空飛ぶクルマ」である。世界各地で機体開発が精力的に進められており、商業運航の開始が間近に迫っている。空飛ぶクルマという名前から、自動車のように道路を走り、飛行機のように空を飛ぶ「空陸両用車」が想像されるが、正しくは「電動垂直離着陸機」と呼ばれる新しいタイプの航空機だ。その名の通り電気を動力として、垂直に離着陸する点に特徴がある(写真1)。

当初、万博では会場内外で乗客が実際に搭乗する商用運航が行われる予定だったが、2024年9月にデモ飛行に変更になることが発表された。足元の機体開発の状況や認証取得に向けたスケジュールを考えると、やむを得ない判断だったものと思われる。一方で、「未来社会のショーケース」として最先端の産業技術を展示し、新たな社会の可能性を広く世の中に示す万博の開催目的に鑑みれば、万博開催中に空飛ぶクルマを飛ばす意義は失われていない。そもそも、オリンピックやワールドカップなど世界的に注目を集める国際イベントで、空飛ぶクルマが会場内を飛行するのはこの万博が世界で初めてで、国際社会に対して大きなインパクトがある。また、万博全体の歴史の中でも空飛ぶクルマが初展示された万博として大阪・関西万博の名が刻まれることとなるだろう。

本稿では、万博の展示の目玉のひとつである空飛ぶクルマについて、その概要や性能、登場に至った歴史・経緯、現在の開発状況、万博後の展望など、さまざまな観点から論じたい。本稿をきっかけに空飛ぶクルマとこのモビリティがもたらす未来社会に対する理解が深まり、万博で空を飛ぶ姿を実際に観たいと思う方が増えれば幸いである。

2. 空飛ぶクルマとは何か

はじめに空飛ぶクルマとはどういったモビリティか、どのような背景・経緯で開発されてきたか、また空飛ぶクルマにより実現する世界観はどのようなものか、を紹介する。

先に述べた通り、空飛ぶクルマは電動垂直離着陸機という名称の次世代の飛行機だが、英語ではeVTOL機(electric Vertical Take-Off and Landing)と表される。VTOL機とはヘリコプターやチルトローター機など垂直に離着陸できる機体を指すが、このVTOL機に電動推進システムを掛け合わせ、全く新しいコンセプトで設計されたのが電動化されたVTOL機、すなわちeVTOL機だ。内燃機関を用いて飛行するVTOL機と比べて、パワーには劣るが、飛行時と離着陸時に発生する音の大きさが格段に小さく、静音性に強みがある。また、電動化により部品点数が減少するため、機体価格やメンテナンスコストが抑えられる点も大きなメリットだ。将来的にはドローンのように自動で飛行することが可能で、実現すればパイロットが不要となり運航コストをさらに下げることができる。滑走路が不要で、点から点へと移動できる便利な垂直離着陸機能を既存のVTOL機よりも、安価にそして静かに提供できるのが空飛ぶクルマというわけだ。

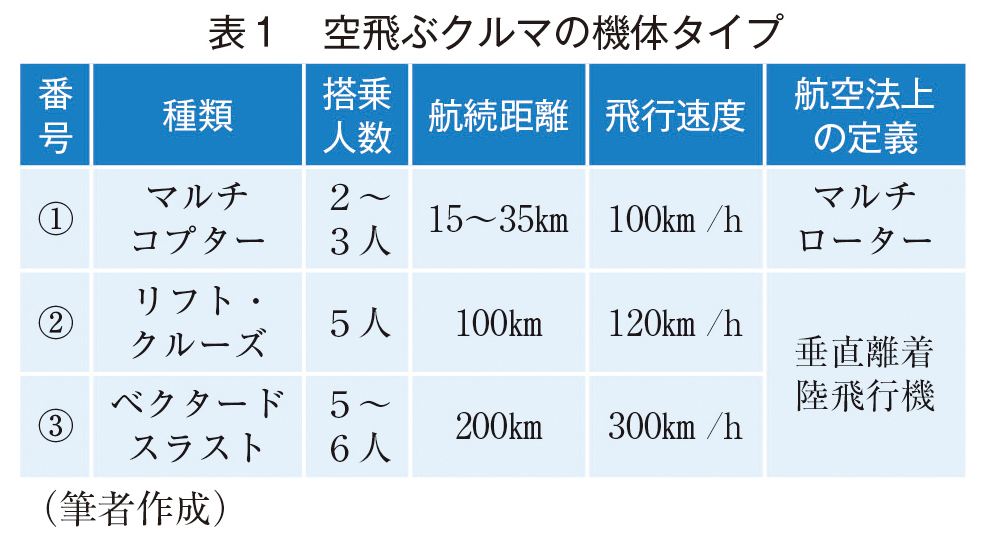

空飛ぶクルマと一口に言っても複数の機体タイプが存在する(表1)。具体的には、①複数のプロペラで飛行するマルチコプター、②固定翼とプロペラの双方を持ち合わせ長距離飛行・高速飛行に適したベクタードスラスト、③同じく固定翼を持ち性能的には①と②の中間にあるリフト・クルーズ、の3種類に分けられる。これら3つの機体タイプは搭乗人数、航続距離、飛行速度、さらには機体価格などが異なるため、分けて考えることが必要である。

それでは、なぜこの新しい空のモビリティが世界各地で大きな関心を集めているのだろうか。それは空飛ぶクルマによって、日常的に都市の空を自由に飛び回り移動する、という人類の夢が実現する可能性があるからだ。

1940年代にヘリが登場して以来、三次元の空間を自由に飛び、狭いスペースからの離着陸が可能なこのモビリティを多くの人が日常的に利用できるようになれば、人類の移動の在り方が大きく変わると考えられてきた。そして、実際にヘリを用いて、都市内や都市間での旅客輸送を実現しようという試みが、世界各地で取り組まれた。例えば、1960~80年代の米国では、ヘリによる運航サービスを提供するヘリエアラインが多く立ち上がり、ニューヨークやロサンゼルスなどの大都市で、主に空港とダウンタウンなどをつなぐ定期便が運航されていた。しかしながら、ヘリを用いた旅客輸送は、運航コストの高さ、稼働率・搭乗率の低さ、騒音の大きさ、事故の発生などが課題となり、多くのヘリエアラインが運航停止に追い込まれ、広く普及することはなかった。一部の都市でヘリによる移動・遊覧飛行サービスが今も提供されているが、値段が高く、主な利用者は富裕層やハイクラスのビジネスマンに限られている。

垂直離着陸機を活用した「日常的な空の移動」という人類の夢が再び大きく盛り上がったのは、2010年代のことだ。ドローンが急速に普及する中で姿勢制御や遠隔操作の技術が発展し、また自動車産業を中心にモーターやバッテリーなどの電動化技術が成熟する中で、構造がシンプルで操作しやすい電動の推進システムを搭載した新しい垂直離着陸機を開発する動きが活発になったのだ。このモビリティを活用した具体的なサービスの構想を2016年に提示したのが、ライドシェア事業で有名な米ウーバー・テクノロジーズである。2023年にロサンゼルス市やダラス市などの都市で空のタクシーサービス「ウーバー・エアー」を開始することを目標に、複数の機体メーカーと提携し、さらにインフラ企業やルール形成者など多様な立場のステークホルダーと実装に向けた検討を行う「ウーバー・エレベート」という社会実装プログラムをスタートさせた。このプログラムを中心として空飛ぶクルマには世界各地より大きな関心が寄せられ、多くのベンチャー企業が立ち上がり、またエアラインや自動車会社なども巻き込んだ一大ムーブメントに発展していったのだ。

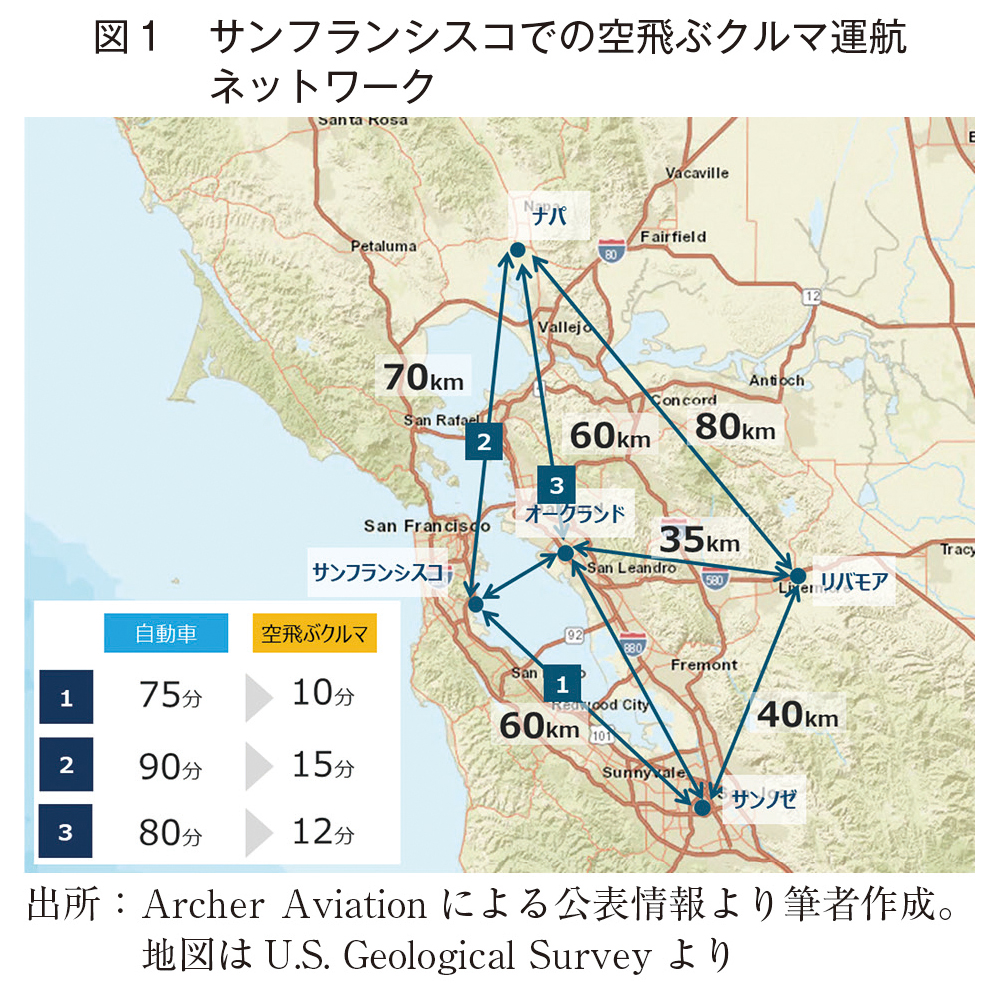

ここで空飛ぶクルマが実用化された際の初期のサービス・イメージを紹介したい。図1は、米国の新興メーカーであるアーチャー・アビエーションが構想するサンフランシスコでの運航ネットワークだ。サンフランシスコ周辺の都市5か所に離着陸場を設置し、最大航続距離160キロメートルの機体で点から点へと飛び回る。例えば、サンフランシスコからワインで有名なナパまで、自動車では90分かかる移動が空飛ぶクルマでは15分に短縮可能だ。この事例のように、世界各国のさまざまな都市で100キロから150キロメートル圏内の空の高速移動が身近になると、我々の日々の移動はどう変わるか、居住地の選択などライフスタイルにも影響するか、それに合わせて都市の姿も変わるのだろうか、とさまざまな想像が膨らむ。

日本では空飛ぶクルマの社会実装を「空の移動革命」と呼んでいるが、かつて自動車、鉄道、飛行機といったモビリティが普及する過程で社会構造が大きく一変したような革命的なインパクトをこのモビリティは有している。

3. 空飛ぶクルマの最前線

ここからは空飛ぶクルマ業界の最新動向を紹介したい。特に空飛ぶクルマを開発するメーカーやサービス化に向けた世界の動きを中心に扱う。

空飛ぶクルマの機体開発を主導するのは世界各国の新興メーカーだ。アメリカ、ドイツ、中国、そして日本から多くの新しい企業が立ち上がり、機体開発とビジネス作りを推進している。新しい航空機の開発ということで難易度は高いが、これらの企業には過去10年間で累計1兆7千億円を超える金額が投資されており、開発の成功が期待できるだけの資金が集まっている。先頭を走るのは、2009年にシリコンバレーに設立されたジョビー・アビエーションで、トヨタ自動車が1,000億円を超える資金を投じるなど、実に4,000億円超の資金獲得に成功している。その他にもステランティスが強力にバックアップするアーチャー、アマゾンより出資を受けるベータ・テクノロジーズ、英国のバーティカル・エアロスペース、スズキやNECなど多くの日本企業と連携する日本のスカイドライブなど、各国で多くの新興メーカーが機体開発に取り組んでいる。もちろんこのムーブメントに対して、既存のプレーヤーも手をこまねいているだけではない。ボーイング、エアバス、エンブラエルといった大手航空機・ヘリメーカーやホンダ、ヒョンデ、広州汽車集団などの自動車メーカーも開発レースに参戦しており、さまざまなプレーヤーが入り乱れた国際競争が繰り広げられている(表2)。

空飛ぶクルマを運航する側の関心も高まっている。エアラインやヘリ運航会社を中心に世界全体で1万機を超える発注が既に発表されている。日本からはANAホールディングス、日本航空、トヨタ系の日本最大のヘリ運航会社である朝日航洋(25年7月よりエアロトヨタに社名変更予定)、米国からアメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空など多くの有力企業が、空飛ぶクルマを自社の航空輸送ネットワークに組み込むことを具体的に検討している。

なお、万博では、ジョビー、アーチャーと世界トップを走る二代メーカーに加え、日本の雄スカイドライブと英国のバーティカルの4社の機体がお披露目される。空飛ぶクルマのデモ飛行はすでに世界各地で行われているが、複数の機体が一堂に介しての飛行はこれが世界で初めてだ。

それでは空飛ぶクルマの商用化はいつスタートするのであろうか。航空機が乗客を乗せた商用運航を行うには、型式証明を取得する必要がある。機体の設計が安全性基準に適合することを各国の航空局が審査する制度で、型式証明なくしては実用機とはなりえないが、その取得には莫大なコストと時間がかかる。半世紀ぶりの国産旅客機として大きな期待を寄せられていた三菱スペースジェットが型式証明を取得できず、開発凍結に追い込まれたことは記憶に新しい。この事例からも分かる通り、型式証明取得のハードルは極めて高いが、多くの機体メーカーが取得に向けて開発を進めている。最も進んでいるジョビーは現在、米国連邦航空局(以下、FAA)の審査を受け、試験飛行を実施している最中だ。早ければ2025年内にはジョビーを筆頭候補として複数の機体メーカーが型式証明を取得できる可能性がある。これらのメーカーはニューヨークやロサンゼルスなど一部の大都市で商業運航を限定的にスタートさせる計画だ。ニューヨークのマンハッタンには複数のヘリポートが既に存在するが、充電器の設置が始まっており、準備は着実に進められている。周辺の空港から既存のヘリポートに移動するエアポートシャトルが最初のユースケースになってくるだろう。FAAは空飛ぶクルマの実装計画「Innovate 28」において、2028年までに一定規模の商業運航を実現することを目指すとしており、ロサンゼルスオリンピックが開催されるこの年が運航拡大のターゲットになってきそうだ。

米国とほぼ同時期にサービスが開始される可能性があるのがドバイだ。政府主導のもと、業界のフロントランナーであるジョビーの誘致に成功した。ドバイ国際空港前に専用離着陸場の建設が既に始まっており、空飛ぶクルマの運航開始に向けて絶好のポジションにいる。中東からは他にもアブダビ、カタール、サウジアラビアなどが、海外の機体メーカーに資金面や事業面での支援を提供することで連携を深めており、今後中東が空飛ぶクルマ産業のメッカとなる可能性がある。

機体メーカーによる認証取得のスケジュールはこれまで何度か後ろ倒しとなっており、多少の時間のズレはあると考えられるが、少なくともこの数年以内に世界のどこかの都市で空飛ぶクルマの商業運航が始まることは間違いなさそうだ。もちろん、商業運航が始まったとて、空の移動革命が一夜にして実現するわけではない。広く普及するには、機体の性能向上、運航事業の作り込み、整備サイクルの確立、離着陸場・管制・通信などのインフラ整備などさまざまな障壁を乗り越える必要があり、空の移動革命が本格的に実現するには長い時間を要するだろう。

特に重要となるのは離着陸場の開発だ。ヘリコプターの騒音特性から、ヘリポートは都市の中心部から離れた位置に設置されていることが多いが、日常的な利用という観点では便利な場所に乗り降りできる空間があることが望ましい。静音性に優れた空飛ぶクルマであれば、街の中や住宅街など利便性の高い場所に離着陸場を設置できる可能性がある。今の鉄道駅やタクシー乗り場のような感覚で複数の離着陸場が街中に設置されれば、空飛ぶクルマの利用ニーズが高まり、運航機数が増え、スケールメリットが働き価格が下がり、それによって利用者がさらに増えるという好循環を生み出すことができる。空の移動革命の実現のためには、機体開発とインフラ開発を両輪で進める必要があるのだ。

4. 日本における空飛ぶクルマと万博後の展望

最後に日本における空飛ぶクルマ産業の動向と社会実装に向けた動き、そして万博後の展望について述べたい。

日本で空飛ぶクルマが登場したのは2018年の「未来投資会議」が初めてで、この会議で空飛ぶクルマの実現を目指す方針が掲げられ、経済産業省と国土交通省が中心となり「空の移動革命に向けた官民協議会」が発足した。この官民協議会から2018年12月に社会実装に向けたロードマップが公表されたが、当時はウーバーの計画に合わせてサービス開始を2023年に設定していた。その後の機体開発動向を踏まえてロードマップを改訂し、2025年大阪・関西万博での運航実現を目指すこととなったのは2022年のことである。以降はそのロードマップに従って、機体の安全性や技能証明の基準整備、離着陸場に関する制度整備などが進められてきた。万博という目標が明確になったことで、世界の動きと比べてもかなり速いスピードでさまざまな整備が進められてきた印象がある。

政府の動きに呼応して、さまざまな自治体が空飛ぶクルマ実装に向けた取組みを進めているが、万博が開催される大阪府はその中心として国内の議論を牽引してきた。2020年には、商用運航実現を目指し、具体的な課題の抽出や提案を行うことを目的に「空の移動革命大阪ラウンドテーブル」を設置した。このラウンドテーブルにはエアライン、メーカー、鉄道、デベロッパー、総合商社、金融機関など多岐にわたる業種から100社近い企業・団体が参加している。大阪府独自のロードマップも公表しており、万博での運航を基盤として、その後の約10年間で段階的にネットワーク拡大を目指す内容だ。大阪府周辺では、兵庫県、和歌山県、香川県、愛媛県も取組計画を発表しており、関西・瀬戸内圏全体に広がる動きに発展しつつある。固定翼を有する空飛ぶクルマであれば100㎞を超える距離の飛行が可能であり、大阪府を中心において半径100㎞の同心円を描くと関西一帯の主要な都市の大半が含まれ、瀬戸内海にも届く。まずは万博をきっかけに大阪港の中央突堤や尼崎など離着陸場の整備が進む大阪湾が中心になると考えられるが、万博後に関西・瀬戸内エリア全体で新しい空のモビリティの実装が進むことを期待したい。

空飛ぶクルマ産業の実現は官だけでは成しえないが、民間側でも大きな盛り上がりをみせている。スカイドライブとテトラ・アビエーションなどの機体開発ベンチャーが国内で新たに立ち上がり、さまざまな国内企業からの支援を得て、開発を進めている。また、ホンダジェットで既に空の市場に参入済みのホンダも独自の機体開発を進める。素材・部品側に目を向けても、東レ、日機装、トヨタ自動車、多摩川精機、エアロエッジなどが部品供給を進める。デンソーやニデックが大手航空機メーカーと連携し、空飛ぶクルマ向けのモーター開発に参入している点も興味深い。地上インフラに関しては、三菱地所、三井不動産、野村不動産などの大手デベロッパーが離着陸場ビジネスへの取組みに関心を示す。築地プロジェクトなど再開発事業に離着陸場のコンセプトが組み込まれる事例も登場してきた。駅を中心に地域での街づくりを歴史的に担ってきた鉄道会社も地域振興の新たなツールとして空飛ぶクルマに期待を寄せ、近鉄グループ、南海電鉄、JR西日本、JR九州などが取組みをスタートしている。それ以外にも電力、通信、航空管制、商社、リース、保険などさまざまな大手企業がこの業界に参戦済みだ。

ここで強調したいのは、ほぼ全ての主要な海外メーカーが日本企業と連携し、日本の市場での実用化を検討していることだ。業界のフロントランナーであるジョビーはトヨタ自動車とANAホールディングスと深い連携関係にあり、アーチャーも日本航空と住友商事の合弁会社であるSoracleが最大100機の購入権を予約している。バーティカルやボロコプターといった欧州の新興メーカーについても同様だ。ボーイング傘下のウィスク、エアバス、エンブラエル子会社のイブもそれぞれ日本での取組みを有する。現在世界では自動運転や量子コンピュータなどさまざまな先端テクノロジーの開発が進められているが、主要な世界の企業がここまで日本の市場に集結しているのは空飛ぶクルマだけではないか。この背景には間違いなく万博の存在がある。万博の開催年と空飛ぶクルマの実用化のタイミングがマッチしたことで、万博は世界に空飛ぶクルマの可能性を示す絶好の機会と多くの海外プレーヤーに認識された。日本側でも万博での空飛ぶクルマに関する報道を多く目にした日系企業が、国内外で積極的に連携パートナーを探索したことで、この稀有な状況が実現したものと考えられる。万博なくしては、ここまで制度整備が国内で進むこともなければ、多くの企業が取組みを立ち上げることもなかったであろう。

その結果、日本は間違いなく世界的にみても先頭集団にいる。トランプ政権で取組みがさらに加速しそうな米国、低空経済を今後の経済成長の柱と位置づける中国、米国と航空機産業を二分する欧州、新たな空のモビリティの実装にどん欲な中東諸国、未整備のインフラと巨大な人口を背景に今後巨大な市場に成長することが期待されるインドやインドネシアなど、空飛ぶクルマを巡る国際競争は今後間違いなく激しくなるだろう。万博を通じて空飛ぶクルマが実現した未来社会にいち早く触れることができる日本としては、この絶好のチャンスを活かし、万博後もこの新しいモビリティの社会実装と産業振興に挑戦していくことが重要だ。特に先に述べた通り離着陸場を中心とするインフラを利便性の高い立地に早期に設置できるかが、日本における空飛ぶクルマ事業の成否を分けるだろう。

5. おわりに

筆者が空飛ぶクルマに取組み始めてから約5年が経過した。取組開始当時は2023年にサービスが始まるという話だったが、業界への投資金額は累計で1千億円にも満たず、機体の発注もほとんどなく、実現性に乏しかった。そこから空飛ぶクルマ産業は様変わりした。確かに商業化は当初の予定よりも遅れているが、実機が製造され、試験飛行が行われており、量産工場の建設も進む。また同時に、離着陸場などのインフラ整備でも進展がみられる。海外では「it’s not a question of if, but when(起こるかどうかの問題ではなく、いつ起こるかの問題だ)」という言い回しがあるが、空飛ぶクルマは正にそういった状況にあるのではないか。

一方で、この新しい空のモビリティが限定的な飛行ルートでわずかな人々を輸送する移動手段に留まるか、広く社会に行き渡り空の移動を多くの人々に身近にする存在となるかはまだわからない。歴史的には、万博で展示された後、社会に実装されずに終わりを迎えた技術・サービスも多く存在する。新しいモビリティが普及するには、技術的な成熟度やインフラ整備はもちろんのこと、そのモビリティが社会から強く必要とされているか、多くの人々に新たな便益をもたらすことができるか、といった点がカギになる。空飛ぶクルマが実現した社会像は、世界各国の多くの人々を惹きつける不思議な魅力がある。万博での飛行を通じてこのモビリティの魅力と未来の可能性がさらに多くの人々に届き、「空の移動革命」が実現した社会が待望されるようになることを期待したい。

新規事業・イノベーション

新規事業・イノベーション