医療連携と役割分担の新たな形を求めて~医療と介護のサステナビリティ(第8回)~

2025年2-3月号

本連載の8回目は、岐阜県笠松町にある松波総合病院の理事長 松波英寿先生にお話を伺いました。松波総合病院は、1902年に岐阜県加納町(現・岐阜市)に開業した松波病院が嚆矢で、1933年に同県笠松町に松波外科医院を開設、そして1988年に英寿氏の父・松波英一氏が松波総合病院を新築し、現在に至ります。

その歴史の中では新しい医療技術の活用も積極的に行ってきました。1977年にコンピューター断層撮影(CT)装置を全国で3番目に導入、88年に磁気共鳴断層撮影(MRI)装置を東海地区で初めて取り入れ、2011年には県内で初めて手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」による手術を成功させるなど先行的な取組みを常に意識してきた病院でもあります。

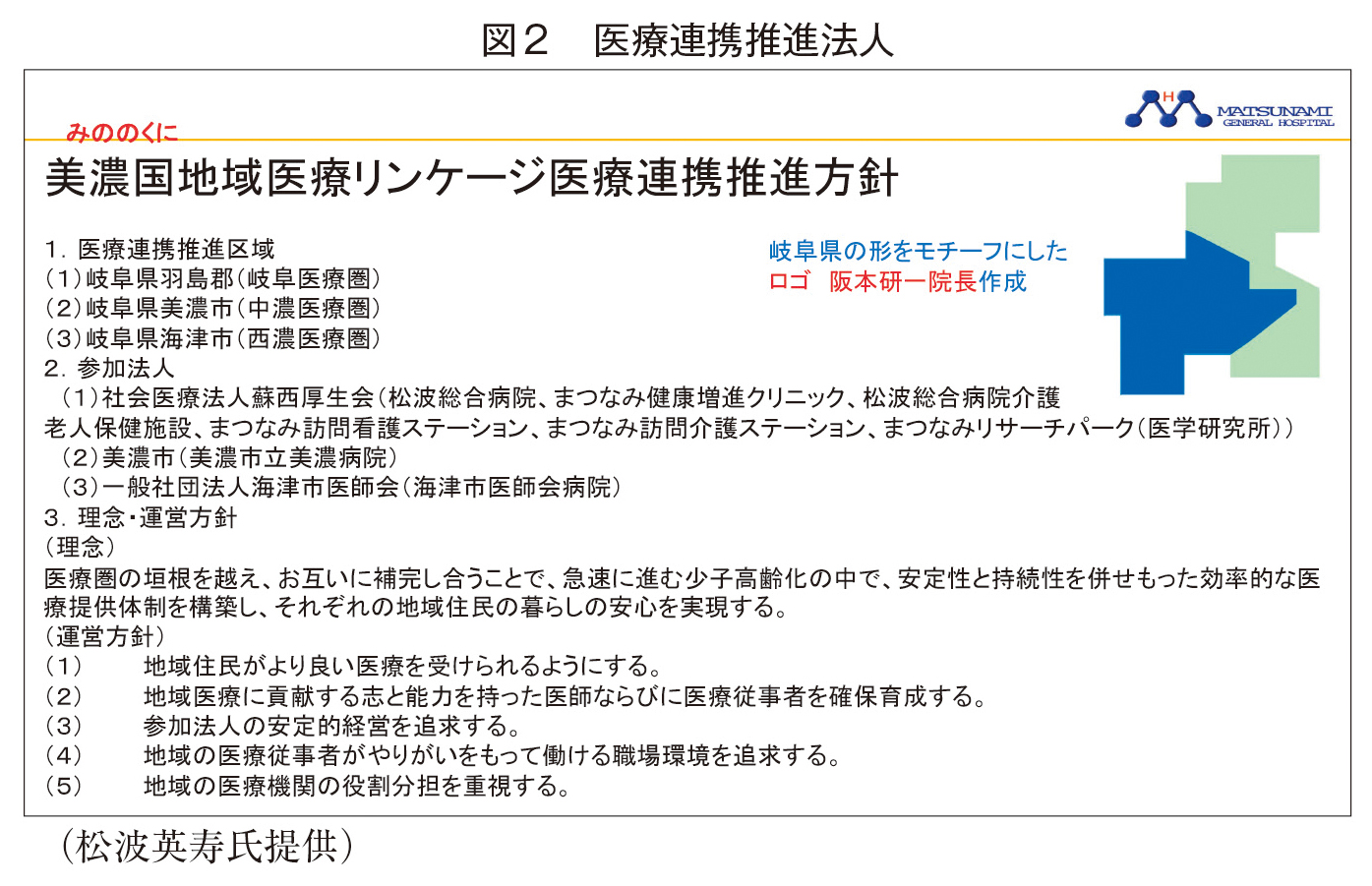

そして足下の新たな取組みとしては、地域医療の連携強化への取組みがあります。美濃市(中濃医療圏)、海津市医師会(西濃医療圏)、社会医療法人蘇西厚生会(岐阜医療圏)の3法人で一般社団法人美濃国地域医療リンケージという法人を、3圏域をまたぐ地域医療連携推進法人(注1)(以下、連携推進法人)として設立し、地域連携を強化せんとしているところです。今回は、地域の民間病院の視点から見た地域連携における課題と、連携推進法人を通して作っていきたい医療の新たな流れを伺っていきます。

1. 岐阜における医療圏の特徴

-岐阜県及び笠松町の医療環境にどのような特徴があるでしょうか。

松波 視点をどこに置くかによりますが、笠松町は岐阜市と道一本を挟み隣接し、川一本を挟み愛知県一宮市に接します。自院を中心に考えるならば病院林立の地域ですが、逆にいえば居住人口が多いエリアでもあります。元々笠松町は水運で栄えた場所で、廃藩置県後、岐阜県庁も最初笠松に設置されました。

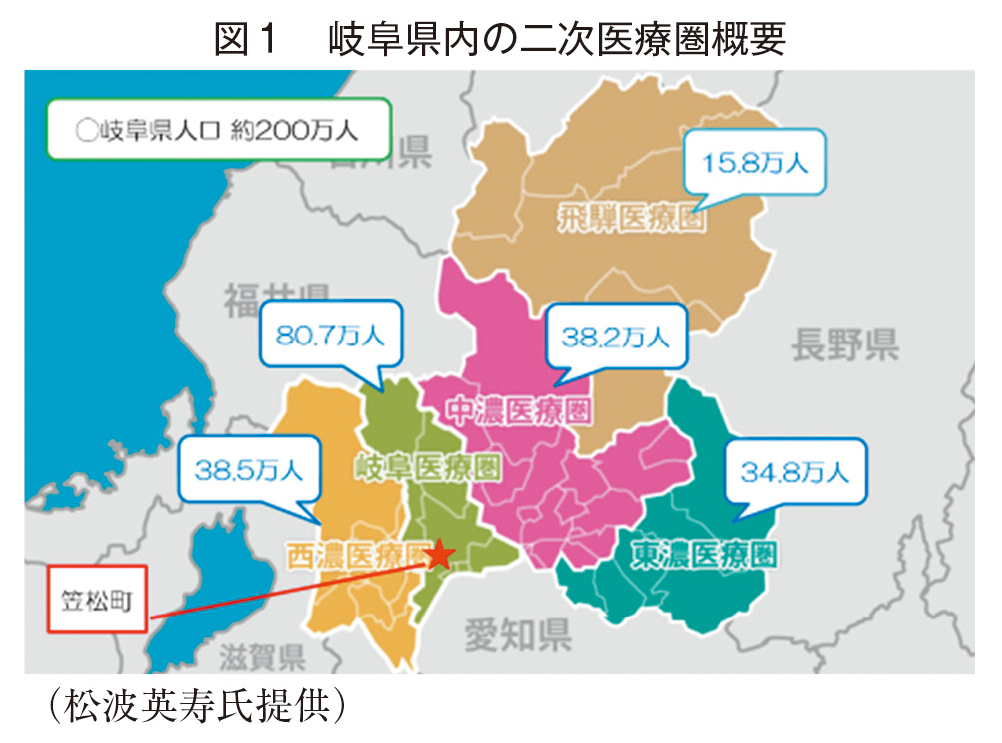

ただ、より広い視点から見ると、岐阜医療圏の北北東は中濃医療圏、西が西濃医療圏となりますが、このエリアは人口が減少しているエリアで、医療体制も手薄となります。

人口80万人が岐阜医療圏にいるのですが、残りの120万人は4つの医療圏にまたがっており、例えば高山市は面積だけでいえば東京都より大きいのですが、人口は約8万人で病院は2つというエリアです。こうした形で岐阜県内でもエリア毎でかなりの違いがあるのですが、我々は今回社会的、歴史的な背景を踏まえつつ、3つの医療圏にまたがる美濃国地域医療リンケージを設立しました(図2)。

2. 病院の役割分担

-松波総合病院の歴史は非常に長いですよね。

松波 松波総合病院は明治35年開業ですので123年の歴史があります。岐阜県の県病院、大学病院も古い歴史はありますが、途中で途切れているので、継続しているという点は強い特徴です。

我々は民間病院ですが、民間と公立という関係では面白いデータがあります。日清日露戦争の頃、日本全体で公立病院が大幅に減少しました。この時期、政府は病院に投資することが難しくなり、県内に最初に出来た岐阜県公立病院も一度無くなります。その当時、国民の健康よりもまず国が存在することが大事だったわけです。

そして、その後の民間病院と自治体病院の病院数や病床数の推移を見ると面白い動きがあります。昭和30年代に入り、民間病院が高度成長期の人口増を受けて大幅に増加してきました。一方、自治体病院は、法令が変わり途中から数自体は増えなくなるのですが、病床数は増え続けます。そして1980年代後半に病床規制が入った後、民間病院は病院数及び病床数共に伸びが止まりますが、自治体病院はその後も病床数が増加し、この流れを受け、民と公のバランスが変化してきたのが現在の状況です。

長い歴史を見ると、明治期の日本が本当に厳しい時代では民間が支えていた時期がある一方、今では自治体病院の病床割合が増えているということで、官民の役割は時代により変化をしており、必ずしも同じ関係性、同じ役割分担ではないということがいえます。

そして社会全体が右肩上がりではなくなり、人口が少ないエリアでは民間が出ることは容易ではありません。そこをカバーするのが自治体病院の役割だと思うのですが、実際には自治体病院の多くは一般医療が主体であり、周りの民間病院が機能転換を迫られているというのが実態でしょう。自治体病院が総合病院となって発展し、住民もそれを良しとしています。しかし、自治体病院の資金源を考えると、僻地医療を含めた政策医療に対応することが重要です。都市部の自治体病院が他の民間病院が行っている一般医療をやるべきではないとは言いませんが、民間と公立の役割分担は重要だと感じています。

-官民の役割分担は、歴史的背景や社会情勢により変化してきたということですが、地域医療構想などの中でも役割分担は重要なテーマだと思います。松波先生が考える良い方法は何かありますか。

松波 そもそも論的な話にはなりますが、解決策の一つとして「それぞれの病院に何が出来るかを挙手させる」という方法が良いと思っています。例えば「うちは外科が出来ます」という病院があるとします。そうすると「その外科で胃がんに対応できるのか、その医師がどの程度診療に適しているか」を評価します。例えば「早期がんならやっていいが、進行がんはダメとか、肝臓がんはダメで、大腸がんの簡単なのはいい」などといった形で、評価できるところをボトムアップで埋めていく。

現在そういった治療に従事していない医師でも能力的には対応できる医師は存在しています。そうした方々を含め、その疾病への対応が出来る人材に可能な部分をやってもらい、出来ないものを大きな病院がやるというのが正しい戦略だと思います。

その際に一番大事なことは能力の評価です。どういう手術成績があるかという実績を出し、そしてこれを同僚や学会などが評価をしてボトムアップ的に埋めていく。

病院の経営スタンスからすると「来るものは拒まず」ということになりがちなのですが、それでは競争状態が残り、適切な役割分担が出来なくなります。

3. 地域連携のあるべき姿

-松波先生がそうした役割分担の話をする際、ご自身が留学をされていたオーストラリアのブリスベンの例を挙げられることも多いと思います。そのケースをご紹介いただけますか。

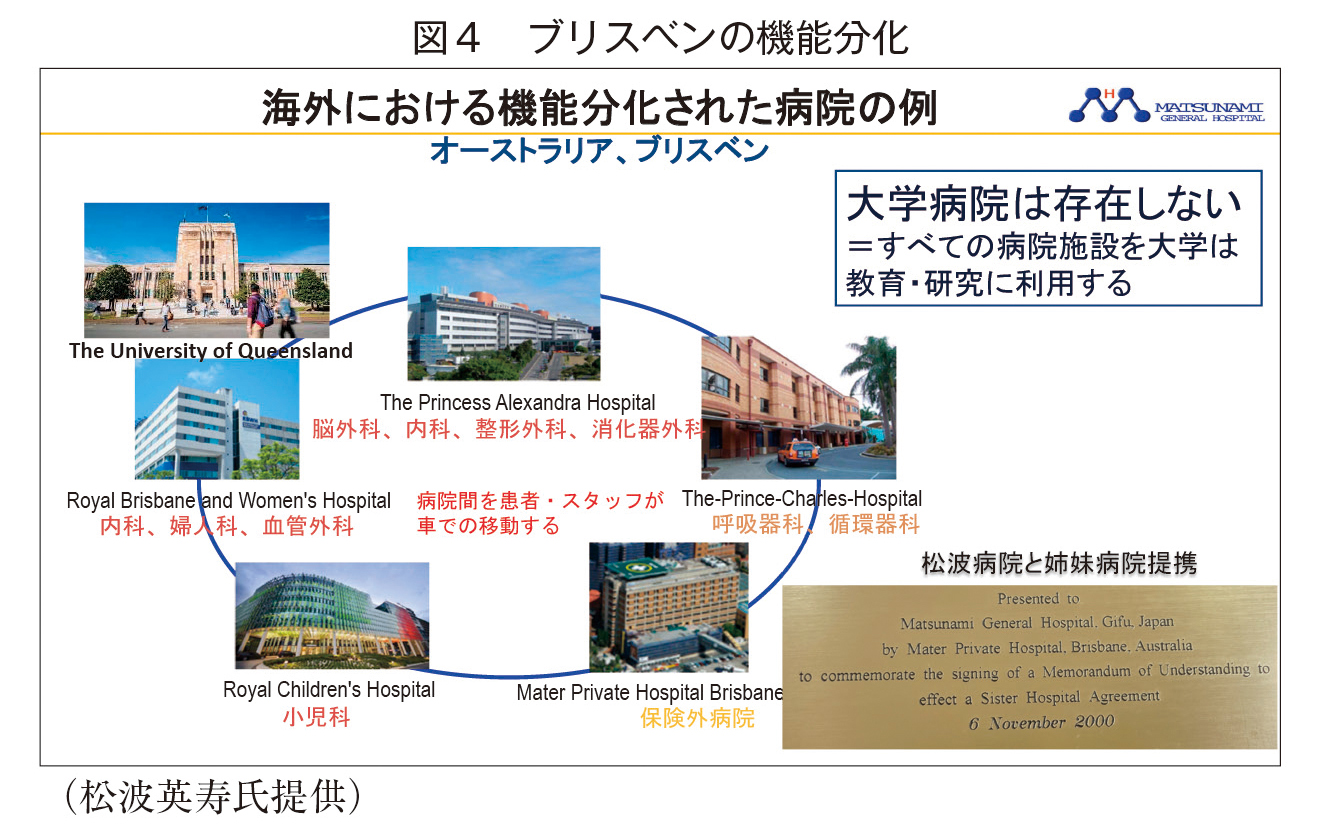

松波 彼等の病院は差額ベッド料を取るプライベートホスピタル病院を除き全部州立で、また自分の管掌外での余計な業務をやらないということが、働き方も含め徹底されています。

そもそも大学に医学部はあるのですが、附属病院がありません。回りの病院が全て附属病院的な機能を果たす形になっています。ここは外科のプロ、ここは内科のプロ、という形です。

それ故、大学病院と競うという発想がなく、全部が大学に協力しているともいえます。競争自体は世界レベルで常に行われていますが、地元での競争の必要がないのです。

それは一つのビークル、一つのガバナンスにおいて運営が行われているから出来ることでもあります。

翻って日本で少しでも近しい形を考える際、今は「法人格はバラバラ、規模も全部違う」という状況なので、先程申し上げたようにボトムアップで「出来ることを束ねていく」というやり方しかないと思っています。

法人格がバラバラで、みんなが違うことを考えているという状況があることは大きなボトルネックです。しかしその解決策として、地域医療連携推進法人がキーワードになると考えています。

今回、我々は大きな連携推進法人になりますが、公立は公立だけとか、民間と民間では別の形で、といったように幾つかのグループがまとまったうえで最終的にそれらを統合するというのが将来のイメージだと思います。何百も法人があると議論が難しくなりますが、何個かのグループであれば、連携や役割分担の調整もしやすくなるだろうと思います。

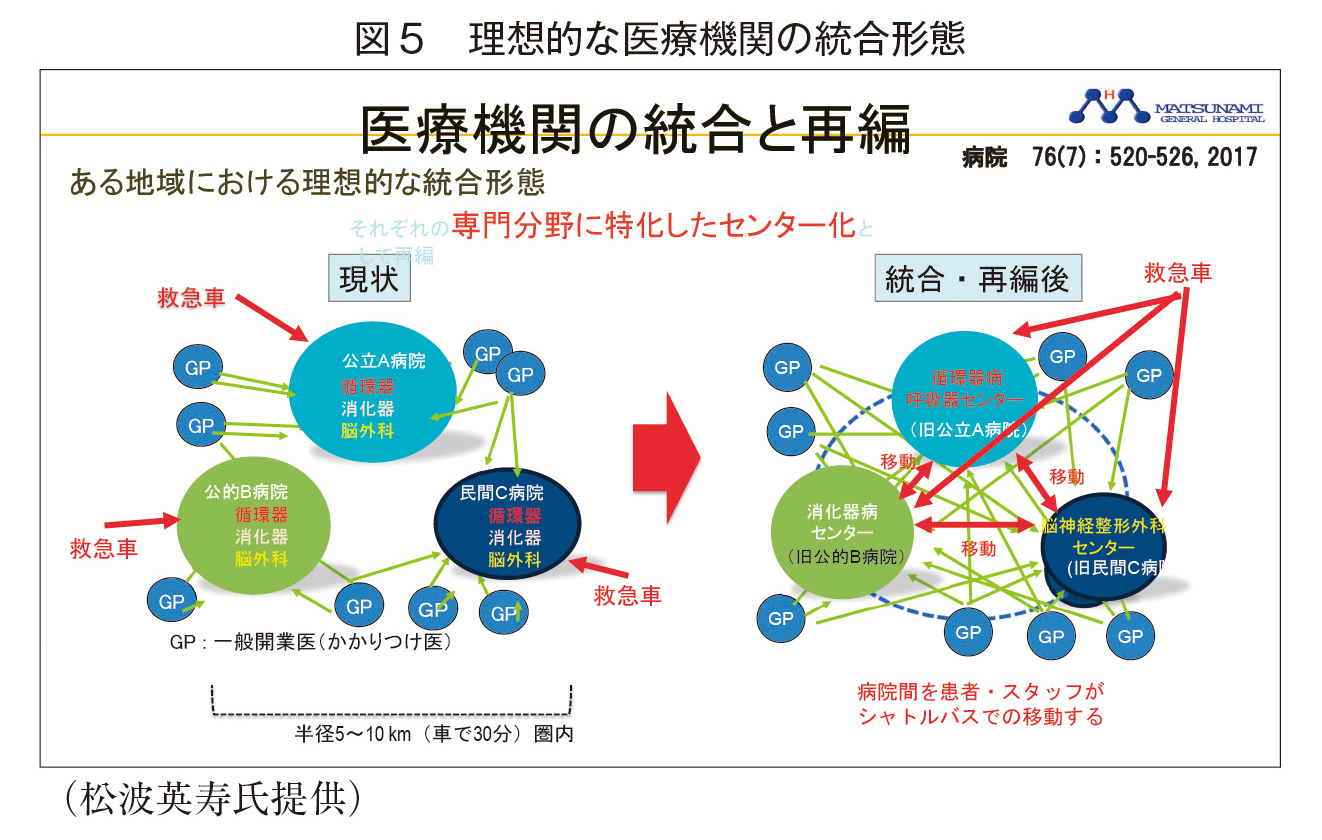

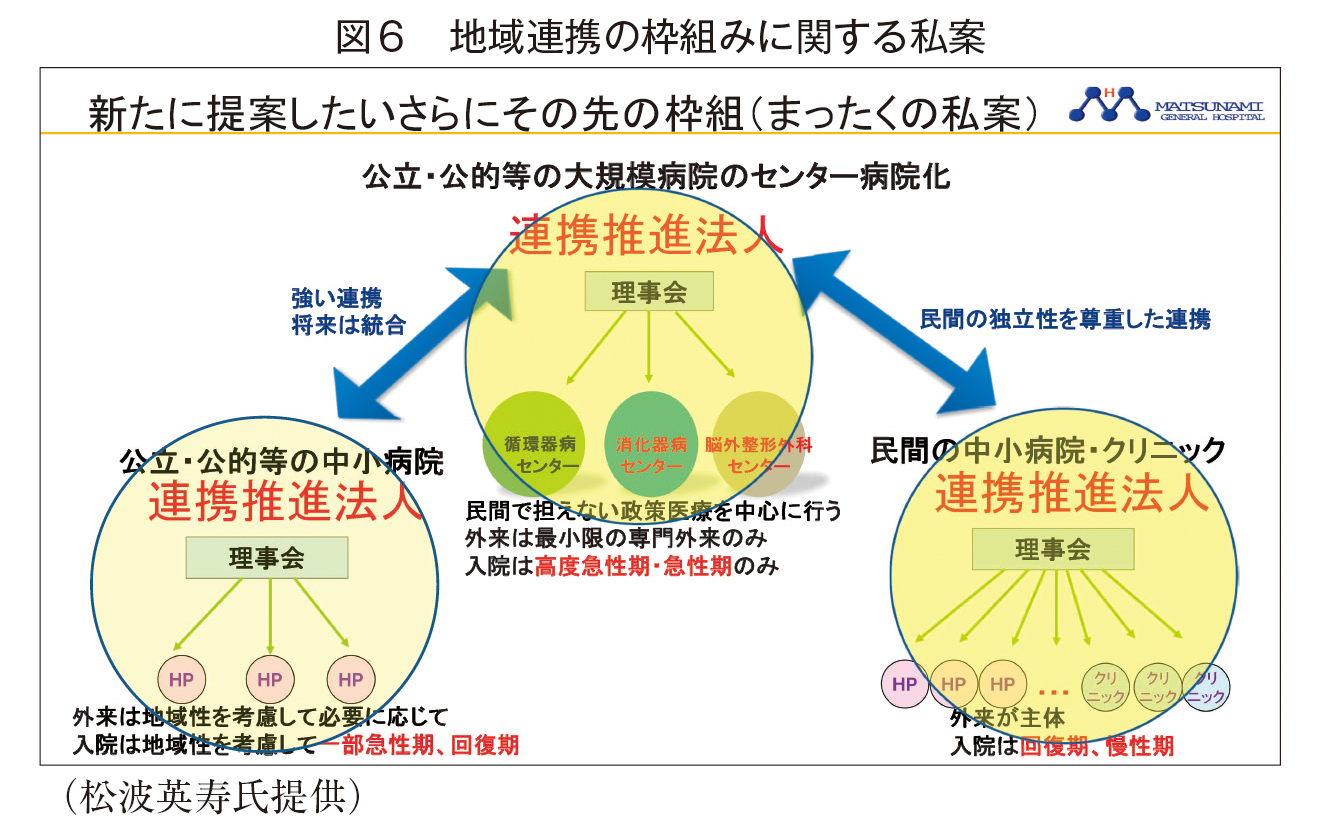

我々は過去の医療政策の変遷を知ったうえで今後の地域医療を考えていく必要があります。機能面から考えた理想的な医療機関の統合形態は図5のような形だと私自身は考えていますが、その先には図6のような連携の枠組みも考えていくべきではないかと考えています。

-今回の連携推進法人ではさまざまな連携を想定されていますが、そのなかで医師や看護師、コメディカルの方々を法人内で適切に供給していく形も考えていますか?

松波 今、松波総合病院は医師が170人いて、医師が集まりやすい環境があります。他方、他の地域を見れば、やはり浮き沈みがあります。そうした先には今後当院から支援をしますし、連携推進法人内の動きを大事にするというスタンスを取っていきます。

一方、看護師に関して、当院でも約500人が在籍していますが、それでも不足している状況です。看護師不足は他エリアも同様ですので、今回、看護大学を作ることに決め、4年後の開校を目指して準備を開始しています。

というのも、岐阜県内に看護学校・大学は多くありますが、卒業生の半数近くは愛知県に行ってしまいます。一方、愛知県の大学を調べると、岐阜県から通っている人がたくさんいます。また看護師は看護大学を卒業後病院で働くわけですが、病院が持っている看護大学が岐阜県内では非常に限られています。そうした際に実習をどこでやるか、という話が出てくるわけです。

こうしたことを考えると、技術面の向上も含め、病院が大学を持たなければならない。だから我々はその使命に基づき、こうした動きを考えています。責任を持って岐阜県で勤めてくれる看護師をここで育てようと思います。

今回の連携推進法人では医療スタッフが少ないエリアも含まれるのですが、こうしたスタッフ育成の動きはちょうどその状況の支援にも重なることとなります。

4. 医療技術の進歩への対応

-話は変わりますが、松波総合病院及び松波先生のこれまでの取組みでは医療技術の進歩への対応が大きなテーマとなっています。2024年4月には地域がん診療連携拠点病院の指定も受けていますが、医療の高度化に対して継続的なアップデートを行ううえでの信条がありましたらお伺いできればと思います。

松波 松波家は曽祖父・松波英太郎の時代から新しいものに取り組んできました。彼は明治37年にドイツ・グライフスヴェルト医科大学に留学し、ドクトルメディチ―ネを取得後、明治41年に日本に戻りました。この時代から5代続けて、松波家では長男が外科医になり、常に新しいことに取り組んできました。

私自身も肝移植を専門としていますが1997年に当院で民間病院として国内で初めて生体肝移植手術を成功させましたし、私の弟(松波和寿院長)は産婦人科医ですが、岐阜県で最初に体外受精を1995年に実施しました。その時点で常に新しいことに挑戦しながら、それぞれの時代に対応してきたわけです。

機器などの側面でも、まだ岐阜県内で岐阜市に1台しか救急車がない時代に自前で救急車を作りました。そして1977年には日本で3台目のCTを、1987年には東海地方で2番目にMRIを導入するなど、常に新しいことを開拓してきた経緯があります。2010年に国内民間病院で2番目にダ・ヴィンチを導入したこともそのDNAの為せることだと思います。

新しい機器を入れる意義は、普通は対外的なアピールという側面も強く、我々も当初はそういう側面もあったとは思いますが、実力をつけてからは、それ以上に、本当に意義のあるものの導入を進めています。

今回、腹腔鏡手術支援ロボット「ANSUR」を国内で3番目に導入しましたが、そもそも当院は手術支援ロボットでの手術を数多く実施してきました。手術支援ロボットが一般化するなか、こうした技術を導入していることが医者を派遣する重要な要素となる大学も出てきていますが、新たな動きに対応していく姿勢の一つといえます。

医学は日進月歩ですし、自分の時代の知識はもう通用しないことも多いので、新しい若い医師たちが「これが必要です」という話を持ってきたら、話し合いながら当院の将来のためになると思えばそれを取り入れるという形をとっています。

医師たちのやる気を起こす意味でも、そういう対応は必要だと思っていますが、それが単なる対外アピールの材料になるという時期は超えていて、どれだけ良いスタッフで良い医療を最先端の形で届けられるか、というアクティブな意味があります。

-今回の連携推進法人においても、そうした技術を松波総合病院以外に勤務している方々が経験するという話はあるのでしょうか。

松波 今回関わっている病院の医師、看護師を受け入れて、教育、再教育をして戻すということは考えており、それがレベルアップにつながると思います。

ただしレベルアップをするためには人事交流だけではなく、先程申し上げた「ボトムアップのなかでの評価の目線」と近い考え方を含めることも必要です。連携推進法人を組むというのは、もちろん入り口として繋がりが強い部分もありますが、医療の質そのものを考えたときにはお互いに一定のレベル感にある医療をやっているかどうか、相互に評価していく必要があると思います。こちらから誰かが行って指導をするだけでなく、こちらにきてもらい、実践を経験することも必要になります。

私自身が関わった生体肝移植の話でも、今から20年くらい前の話ですが、その当時、移植医療を知っている人間は自分しかいませんでした。医師どころか、看護師ももちろん同じ状況ですので、信州大学と京都大学にチームを作って人を送り、3泊4日でホテルを借り、勉強をさせて向こうで毎日、手術前、手術中及び術後管理の状況を見てもらいました。外科病棟のスタッフには全員行ってもらいましたし、麻酔科にも行ってもらいました。そしてこうしたチームを20チームぐらい送って勉強をさせました。費用もかかりましたが、そうやってチームを作り直し、「これをこうすればいいんだ」ということをそれぞれに分かってもらい、感触を理解してもらうようにしました。

それと同じように、「自分が如何に大切な業務を担っているかが分かる」スタッフを、連携法人の中でしっかりと教育していくことを考えています。

-今のお話も含めて、連携推進法人の設立をどのような課題解決につなげるか、が理解できました。そして医療の質を全体でどうレベルアップするか、という点はこうした連携の取組みの中でも非常に際立った特徴であると感じます。本日はどうも有難うございました。

(注1)地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医療連携推進業務を行う一般社団法人を都道府県知事が認定する制度

ヘルスケア

ヘルスケア