World View〈ヨーロッパ発〉シリーズ「ヨーロッパの街角から」第48回

無包装小売店 ~持続可能な消費生活の提案~

2025年2-3月号

ドイツの食品小売店に行くと野菜や果物は量り売りが基本だ。包装材を全く使わないわけではないが、環境保護と資源節約が叫ばれる今、店側は使用削減に気を遣っている。また日用雑貨も包装が少なくなるよう工夫されてはいるが、それでも家に帰り買った商品を整理すると、驚くほどのゴミが出る。

どうすれば売り手と買い手に包装廃棄物を減らすインセンティブが働くのか。本稿では、究極の販売形態ともいえる無包装小売店を取り上げ、そのシステムと背景をレポートする。包装廃棄物削減の取組みを探りながら、持続可能な消費生活のあり方を考えてみたい。

セルフサービス

無包装協会のサイトで筆者が住むカールスルーエ(人口約31万人)の無包装小売店を探したところ、2軒見つかった。そのうちの一つ「Tante M」(Tante=おばさん)は中心市街地にほど近い住宅街の一角にある。小さな店に入ると、各種のシリアル、パスタ、穀類、調味料、コーヒー豆などの入った特徴的な筒状の透明容器が所狭しと並んでいる(写真1)。店長のMeth(メス)さんに、購入方法の説明をお願いした。

Methさん:「透明容器の下に、持参した容器か備え付けの金属容器(ボール状の深皿)を置いてレバーを押してください。下の蓋付容器にも同じ商品が入っていて、大きなスプーンですくい取ることもできます。」

試しに、我が家の主食である玄米を買ってみた。ヨーロッパにおける米の消費量は麦類に比べ格段に少ないが、パエリアやリゾットには短粒米(ジャポニカ米)が不可欠で、イタリアなどで生産されている。この店で販売しているのはオーガニック米(自然食品)だ。

容量500mlのガラスビンを販売容器の下に置きレバーを押すと、思いのほか勢いよく出てびっくり。「なかなか面白いでしょう!」とMethさん。子供と来たら楽しみながら買い物ができそうだ。「この透明容器はガラス製で、4つに分解し食器洗浄機で簡単に洗えます。アクリル製に比べ高額ですが長持ちします。」

この店に限らず、多くの無包装小売店が同じようなシステムを使っている。ゴミを出さず長期の利用が可能。販売システムの進化という観点では、これが現在の最新形といえる。

容器は持参

筆者は買い物用のマイバックを常に携帯しているが、さすがにガラスビンまでは持ち歩いていない。今回使ったビンは持参したものではなく、別の客が寄付してくれたものだ。食品用のビンだけでなく、卵パックや各種容器がレジ脇の箱にストックされており、自由に使える(写真2)。次に来店した際に容器を寄付すればよく、お互い様の精神で運営されている。

あるいは、店で容器を購入してもいい。素材はガラス、ステンレス、プラスチックなどさまざまで、用途に合わせた形状や大きさのバラエティーが豊富だ。油や酢など液状の調味料・食品も量り売りされていて、それに適した容器も用意されている。

量り売りであるから、前もって容器の重さを量り、支払いの際にレジで差し引く必要がある。店の入り口には秤とマジックが置いてあり、客は自分で量ってその重さを容器に書く。つまり自己申告制だ。

売り場面積の制約で生鮮食料品は置いていないが、他に洗剤や化粧品、小物雑貨なども販売している。液体洗剤も量り売りで、空の容器を持参し、補充する感覚で購入できる(写真3)。小ぶりの店に、およそ1,200種の商品を取り揃えているそうだ。

循環経済への移行

ここで、EUと国(ドイツ)のレベル別に、包装廃棄物削減を取り巻く状況をみておこう。

EU議会の発表によれば、EUでは年間1人当たり約190㎏の包装廃棄物が発生している。量は増加傾向にあり、対策を強化しなければ2030年には209㎏に達すると予測されている。なお、日本の場合は約82㎏(2021年日本環境省)とされ、こちらは減少傾向にある。EU(ドイツ)と日本の生活を知る者として、この値の開きには違和感を覚えるが、統計の取り方が異なるのだろう。数字の大小はさておき、EUは増加傾向、日本は減少傾向にあるという事実は注目すべきポイントだ。

EUが目指すのは、循環経済を生み出して廃棄物を削減し、持続不可能な包装を段階的に廃止することである。EU規則(EU Packaging Regulation)という形で加盟国に対応を義務付け、30年以上にわたり改定を続けてきた。2024年12月にEU理事会で承認された最新規則の主な内容は以下の通りだ。

・包装材削減の目標値:2030年までに5%、2035年までに10%、2040年までに15%

・EU加盟国に対し、特にプラスチック製包装廃棄物削減を義務付け。

・2030年1月1日より、特定の使い捨てプラスチック包装を禁止。例:新鮮な果物や野菜の包装など

・健康保護の観点から、将来的に永久化学物質(PFAS)の使用を禁止。

・プラスチック包装材のリサイクル含有量の目標値を設定。

・2029年までに、すべての使い捨てプラスチックおよび金属製飲料容器の収集率を90%に高める。

これまでの仕組みを加速する内容で、消費者がもっと包装容器を再利用したり詰め替えたりできるようにサポートする必要がある。無包装小売店のシステムは、まさにEUの目標を先取りしている。

製造者責任

EU加盟国は、EU規則の枠内で法整備を進める。ドイツの場合、包装法(VerpackG)として整備され、例えば本誌2021年3月号で取り上げた、Coffee To Goのデポジットカップ利用は、(包装)容器再利用促進の具体例だ。(『日経研月報2021年3月号』掲載「Coffee To Go はデポジットカップで!~循環型社会と包装法~」参照。)

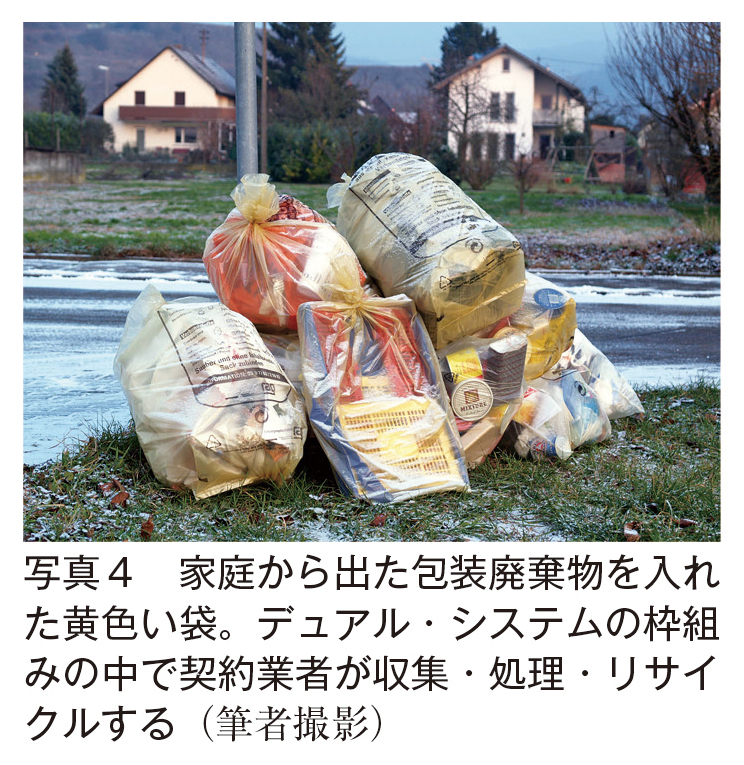

ドイツの特筆すべき点は、製造者責任を明確にしているところにあるだろう。例えば、ポテトチップの製造メーカーは、ゴミとなった空き袋の収集・処理・リサイクルまで責任を負わなければならない。かといって、個々のメーカーが自社の空き袋だけを収集するのは非現実的であり、「デュアル・システム」という仕組みが構築された。

ごく簡単に説明すると、製造者はシステムを運用する組織と契約を結んで包装材にリサイクルマークを印刷し、包装材の種類と量に応じた料金を支払う。消費者は、それを専用の黄色いゴミ袋に入れ(写真4)、契約業者がそれを収集・処理・リサイクルする。各自治体の資源ゴミ収集システムと並行して運用されることからデュアル(2重)・システムと呼ばれている。

それでは、この仕組みにより製造者にどのようなモチベーションが生まれるのか?

製造者が支払う料金は包装材の材質によって異なり、環境負荷の高いものほど高額になる。例えば、プラスチックより紙の方が安いから、おのずと紙への切り替えが進む。また量が少ないほど料金は安くなるから、包装は簡素になる。結果、製造者にはより環境負荷が低く、より少量で、よりシンプルな包装を取り入れる動機が生まれる。

消費者も包装廃棄物を減らすと経済的なメリットが得られる。月々の公共ゴミ料金は、その量と種類によって決まり、資源ゴミ(リサイクルできるゴミ)より、一般ゴミ(リサイクルできないゴミ)の方が高い。したがって、ゴミの総量を減らし、なおかつ、分別に気を付けて一般ゴミを減らす方向に誘導される。

環境意識の向上は大切だが「環境のことを考えて行動しよう」という掛け声だけで、社会を動かすのは難しい。「環境にいいことをすると経済的なメリットがある」という環境戦略を設計し、製造者と消費者の行動を効果的に導くことが重要だ。

無包装とオーガニックの親和性

さて、再び「Tante M」に戻ろう。

主な客層は、商品の質や安全性に強い関心があり、生産方法(例えば、環境に配慮しているか、労働環境は適切かなど)に注目する人々だという。

Methさん:「数年前に店を始めましたが、それまで大手の食品コンツェルンで働いていました。でも子供ができて、それまでの食品生産と流通に大きな疑問を感じるようになり、脱サラしました。」

Methさんに限らず、無包装小売店のオーナーは、持続可能な消費生活に何かしらの思いを抱いている。必然的に、扱う商品はオーガニックやフェアトレードになる。

Methさんは、仕入れ先を信用の高い100軒ほどの生産者と業者に絞っているそうだ。卵もしかり。飼育方法や飼料を吟味し、厳選した生産者(1軒のみ)の卵だけを扱っている。

なお、オーガニックの認証制度にはEUが定めるものと、各オーガニック生産者団体が定めるものの2系統ある。一方だけでも構わないが、商品に両者の認証マークが付いていれば“なお良し”で、製品にまず間違いはない。

そう思ってシリアルの透明容器(写真1)を見ると、認証マークが見当たらない?

Methさん:「仕入れた袋には認証マークが付いていますが、そこから容器に移すと、製品に手を加えたことになり、(制度上は)オーガニックでなくなります。販売容器に認証マークを張ることは可能ですが、別途、有料で取得しなければなりません。」

制度を維持するため仕方ないのだろうと思う反面、本当に意味があるのかと疑問も感じる。筆者の理解不足かもしれないが、融通の利かない官僚主義の弊害ではないかと勘ぐってしまう。

オアシスで買い物

無包装小売店の主な競合相手はオーガニック専門店だろう。ドイツ国内のオーガニック専門店は4,400軒以上、無包装小売店は無包装協会の加盟店だけでも330軒が営業している。

オーガニックは一般商品に比べ、品質が良いだけに高額となる。無包装小売店は、商品管理に手間がかかる分、さらに経費がかさむ。

例えば、写真1のように販売するより、通常のオーガニック専門店のように1キロパックの商品を棚に並べた方がスペースを取らず、効率的に販売できる。

あえて顧客がこの店を選ぶ理由は何だろう。その一端がMethさんのコメントから垣間見える。「量り売りの各商品に細かい説明は書いていません。客とのコミュニケーションを大切にし、口頭で説明するよう心がけています。コロナ禍の時期、多くの人が社会との繋がりを失い、孤独を感じました。そんな中でも当店は客とのコミュニケーションを保ち『この店が心のオアシスだった』というお客さんもいます。」

ドイツも物価高騰に直面し、多くの小売店が、少ない人手でいかに安く販売するかにしのぎを削っている。格安量販店は庶民の家計を大いに助けているし筆者もよく利用するが、殺伐とした店員の対応にはいつまでたっても慣れない。心の通った接客にホッとするのは筆者だけではないと思う。

思い起こせば、昔は店員と話をしながらゆるゆると量り売りで買うのが当たり前だった。そういえば子供のころ、鍋を持って豆腐や魚を買いに行った覚えがある。今でも食肉コーナーの対面販売は健在だが、コスト削減のあおりで少なくなる一方だ。

正直なところ、今後、無包装小売店がどれだけ広がるかは見通せない。包装法の厳格化が追い風だとしても、オーガニック専門店との競争を勝ち抜くには、コアな顧客の獲得がカギを握りそうだ。無包装小売店は古くて新しい購買スタイルを提案し、我々に持続可能な消費生活のあり方を問いかけている。

取材協力:Tante M Karlsruh

環境・SDGs

環境・SDGs