『日経研月報』特集より

にぎやかな過疎をつくる ~農村再生の課題~

2025年4-5月号

(本稿は、2025年2月21日に東京で開催された講演会(オンラインWebセミナー)の要旨を事務局にて取りまとめたものです。)

1. はじめに

2. 地域再生の動きの位置付け

3. 地域づくりの実践

4. 地域づくりの到達点―新しい動きとの連結

5. 「にぎやかな過疎」をつくる

1. はじめに

本日は「にぎやかな過疎をつくる」をテーマに、2024年8月に発刊した同名の著書や、日本経済新聞の「やさしい経済学」での連載「農村再生の課題」の内容を中心にお話します。

首都圏一極集中はどの国でも進んでいるように思われがちですが、実態は異なります。1955年、東京の首都圏人口比率は15.4%で、ロンドンやパリも同水準でしたが、2015年には東京が29.1%まで増加した一方で、ロンドンは13.2%、パリは16.7%と15%前後であり、ローマ、ベルリン、ニューヨークに至っては10%台以下に留まっています。日本の人口動向は先進国の中で特異であり、このことは、首都圏一極集中は経済発展した国々での当然の帰結ではなく、将来的に変わり得る可能性があることを示しています。

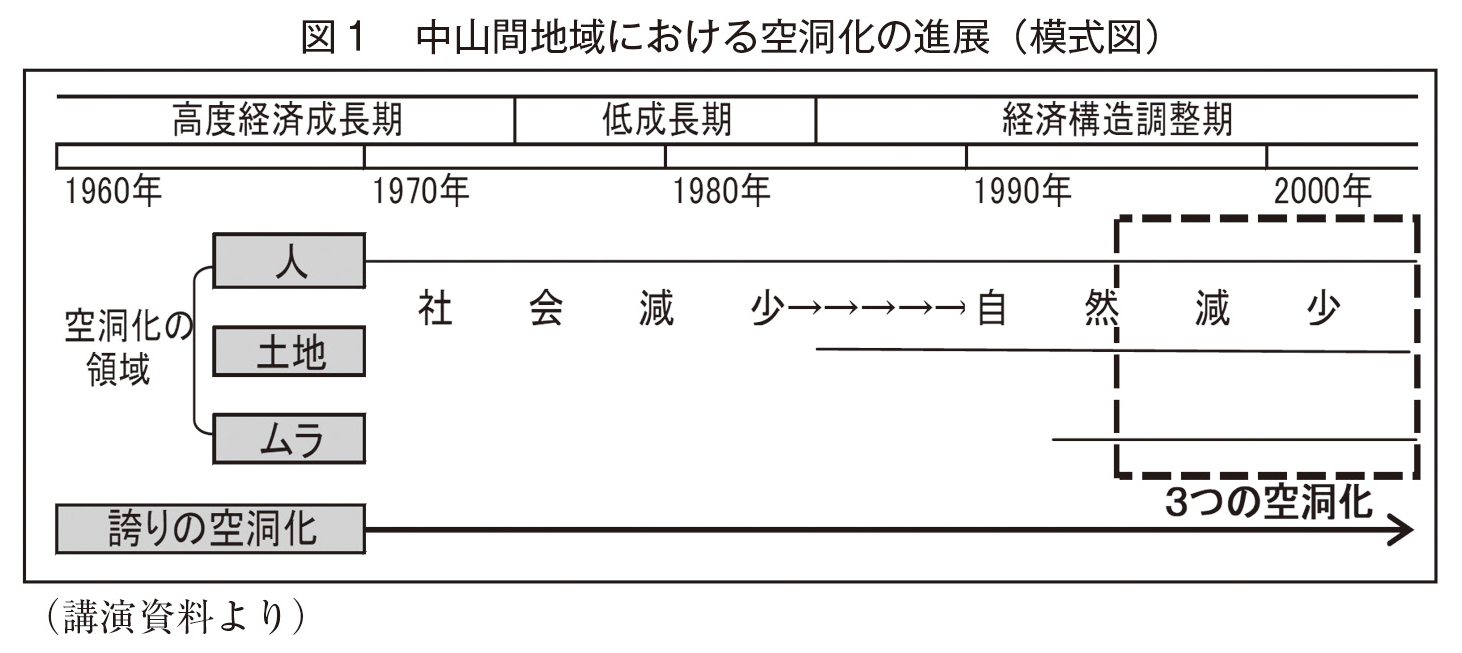

首都圏一極集中が進むなかで、高度経済成長期の日本の農村では、人・土地・ムラがそれぞれ空洞化する「3つの空洞化」が生じました。人の空洞化により「過疎」、土地の空洞化により「中山間地域」、ムラの空洞化により「限界集落」という造語がそれぞれ生まれました。これは日本社会に前例のない状況が起きたことの証左であり、この3つの空洞化の底流には「誇りの空洞化」があったと考えられます(図1)。

2. 地域再生の動きの位置付け

3つの空洞化対策として、地域づくりの運動が1970年代から始まり、1990年代に体系化されました。地理学者で地域づくりの第一人者である宮口侗廸氏は、山村を「非常に少ない人々が広大な空間を支える地域社会」と捉え、次世代に支持される「先進的な少数社会」をあらゆる機動力を駆使してつくり上げることを「地域づくり」と定義しています。過疎化が進むなか、住み続けられる「持続的低密度居住社会」を構築することが、人口減少下の適応策であると述べています。

人口減少は特に西日本で顕著でしたが、地域づくり運動は、1990年代後半に全国規模で進展しました。1970年代の工場誘致や1980年代のリゾート開発の時代を経て、バブル崩壊後にリゾート開発の効果が限定的であることが明らかになると、しばらくして、地域の人々が地域づくりに対する思いを強めたことが背景にあります。1990年代の地域づくりは、地域の思いと力(内発性)で、多様性や革新性を重視しながら地域を作り直す活動へと転換していきました。

地域づくりは中国地域から進みましたが、鳥取県智頭町の「ゼロ分のイチむらおこし運動」は、内発的発展論を具現化した先駆的な事例です。地域づくりのための新しい活動は、0から1に1歩進んだという意味ではなく、0から1が生じた、すなわちゼロ分のイチは無限大という意味が込められています。同運動では、地域にコミュニティ・人材・仕事をつくることを一体的に進めました。これは2014年の地方創生の「まち・ひと・しごと」とも一致します。ここでいう「ひと」とは、人口ではなく人材を指します。地方創生は、コミュニティ創生、人材創生、しごと創生の3つを繋ぎ、好循環を生み出すことなのです。

3. 地域づくりの実践

次に、地域づくりの具体的なポイントを4つ挙げていきます。まず最も難しいのが、「人材創生」です。ここでいう人材とは、コンサルや起業家ではなく、当事者意識を持つ人を対象と捉えています。例えば、役場の提案に対し、「それは役場の仕事だ」とする住民も多いため、他人ゴトをどのようにして自分ゴトや地域ゴトにもっていけるかが鍵となります。地域住民の当事者意識を醸成する取組みとして古くからあるのが、公民館活動です。その後、日本発の取組みである住民参加型のワークショップや、都市農村交流がみられるようになりました。都市農村交流では「交流の鏡効果」を通じて農村の魅力が都市住民により発見され、地域の人材に気づきを与えています。最近では、高校生の地域参加を促す「高校魅力化」も増えています。地域で気軽に相談できる大人の存在や、高校生ネットワークが地域ネットワークに繋がる点が注目され、Uターン等で人材を呼び込む効果が期待されています。

ポイントの2つ目が「しごと創生」です。月収3~5万円、年間36~60万円の追加収入が多くの人にとって満足感を高めるとされています。このような小さな経済を安定的に生み出すことが重要で、地域産品の直売場の設置はその一例です。また、都市と農村を繋ぐ交流産業型経済の観点も重要です。ホスト側の交流の鏡効果のみならず、ゲストにとっても新しい学びがあり、双方の満足度が高いため、所得形成機会であると同時に、ホストとゲスト双方の人間的成長機会ともいえます。大分県宇佐市安心院町では、ANAと「いきつけの農家を作ろう」というキャンペーンを実施し、多くのリピーターを得たと聞いています。

ポイントの3点目は「コミュニティ創生」です。これに関して、地域運営組織(Region Management Organization:RMO(以下、RMO))に注目しています。RMOは全国に8,000以上設置され、全市町村の半数以上に広がっています。10~20集落を超えた広域的観点で地域課題を解決し、小さな自治を特徴とする新たなコミュニティを形成しています。自治組織に加えて、共同売店等の経済活動も行う二面性もあります。地域資源保全や生活相互扶助を行う「守り」の自治としての集落活動の上に、「攻め」の自治としてのRMOの活動を行う補完性もあります。加えて、集落の一戸一票制ではない新たな仕組みを備えた革新性も備えています。RMOの活動はさまざまです。地域イベント運営、防災訓練・研修、広報誌の作成発行という町内会でもできる活動のみならず、高齢者交流サービス、公的施設の維持管理、子育て中の保護者が集まる場の提供、弁当配達、コミュニティバス・デマンドタクシーの運行など、地域課題に積極的に対応する活動もあります。

ポイントの4点目は、「プロセス重視」です。製品の品質同様、地域づくりにおいても、住民参加や柔軟な事業最適化といったプロセス・デザインが重視されています。2014年の地方創生以降、交付金獲得が目的化し、報告書作成で終わるケースが多くみられますが、重要なのは、交付金獲得後のプロセスであり、試行錯誤しながら順応していくプロセスが欠かせません。

地域づくりのプロセス・デザインには、「足し算」と「かけ算」の段階があります。中越地震の復興過程で提起されたこの概念では、地域再生のプロセスにおいてV字回復はなく、まず足し算の段階で寄り添い型の支援を行い、「誇りの空洞化」を防ぎます。その後、かけ算の段階で専門家型支援による具体的な支援を通じて上昇基調に導きます。中越地震ではこのプロセスに3年を要し、能登半島地震でも同様のプロセスが期待されます。

4. 地域づくりの到達点―新しい動きとの連結

続いて、昨今話題になっている関係人口についてご説明します。

2012~18年の三大都市圏からの転入超過回数を市町村別に見ると、西日本が東日本より多いものの、まだら状です。過疎化が先行した中四国では、県境や離島、徳島県神山町などの有名な市町村で転入超過がみられますが、やはりまだら状であり、地域的偏在傾向が顕著です。

2010年代は、「仕事がないから移住者は来るはずがない」という声も聞かれましたが、実際には移住が増えている地域では仕事をつくり出しながら移住が進んでいます。起業化や継業化、サテライトオフィスによる移業化、1人でさまざまな仕事をする多業化がみられ、例えば大豆生産組合から豆腐事業を引き継ぎ、豆腐だけでなくおからスイーツ分野に進出した事例や、京都府綾部市で典型的に見られる農泊や観光企画などの複数の仕事を組み合わせるマルチワーカーの事例があります。「こんなところに、仕事などない!」という認識とは真逆の現象が起きています。

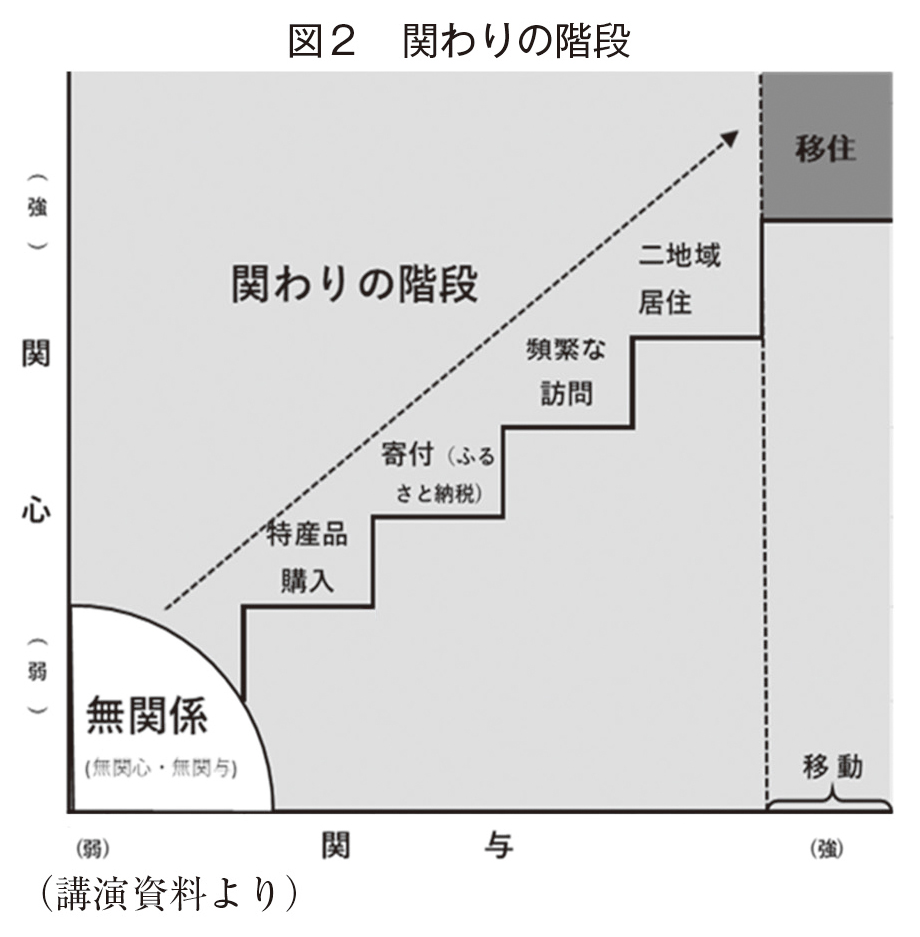

次に、アンケート結果により人口10万人あたりの関係人口を調べた調査結果を見ると(2020年、国交省)、全国的にやはりまだら状であることが確認できます。関係人口は、「関わりの階段」で示すことができます。縦軸を関心度、横軸を関わりの度合い(関与)とし、左下の「無関係」から、特産品購入、ふるさと納税、頻繁な訪問、二拠点居住と階段を上がり、最終的には右上の「移住」に至るまで関わりを高めていくフロー図です。「無関係」から「移住」までの間に、関係人口の階段状のプロセスがあります。以前の移住政策はこのプロセスをスキップして一足飛びに移住を促すイメージでしたが、各階段の段差を低くする、つまり次の段階への移動を円滑化する観点が重要です。関係人口の目的として移住を前提にするのではなく、休んで階段に座ったまま関心を深める人も関係人口に含まれます(図2)。

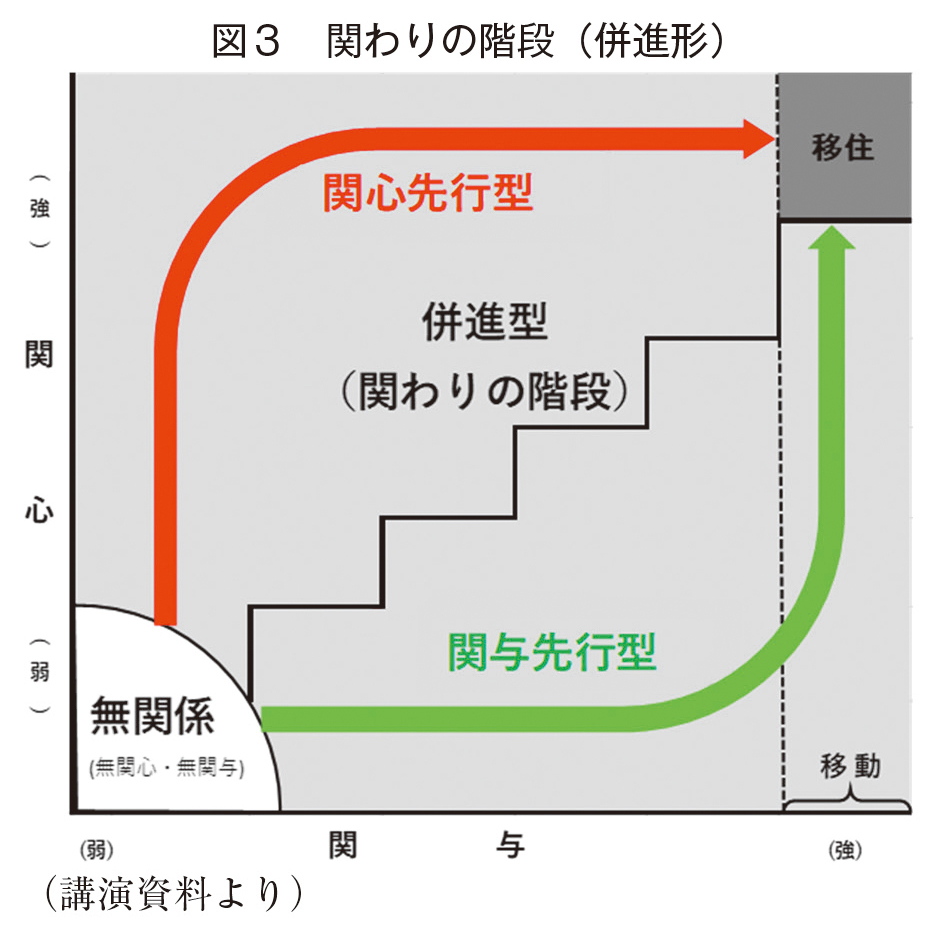

関わりの階段でみると移住プロセスは多様で、会社での部署異動を契機として急に移住に傾くような「関心先行型」や、宮崎県・徳島県・高知県・愛知県などで多いサーフィン移住のような「関与先行型」もみられます(図3)。サーフィン移住者の関心は波ですが、徳島では移住サーファーが区長になった事例もあります。関係人口の意義は、国内人口の奪い合いではなく、一人の人間が少し背伸びをして複数地域で多様に関わり、人口減少時代において活躍する人を増やすという発想にあります。

次に関係人口の規模を見ていきます。2020年のアンケート結果によると(2020年、国交省)、三大都市圏人口(18歳以上)のうち関係人口は約2割の984万人です。そのうち、地域プロジェクトに直接寄与する人は6%の301万人で、農山漁村に関わる人が1%の44万人でした。1%は少ない印象ですが、三大都市圏の規模は大きいため、実数で44万人になります。1集落あたりに換算すると約3人の直接寄与型関係人口が存在する、すなわち地域の祭りの裏方が3人いることになります。

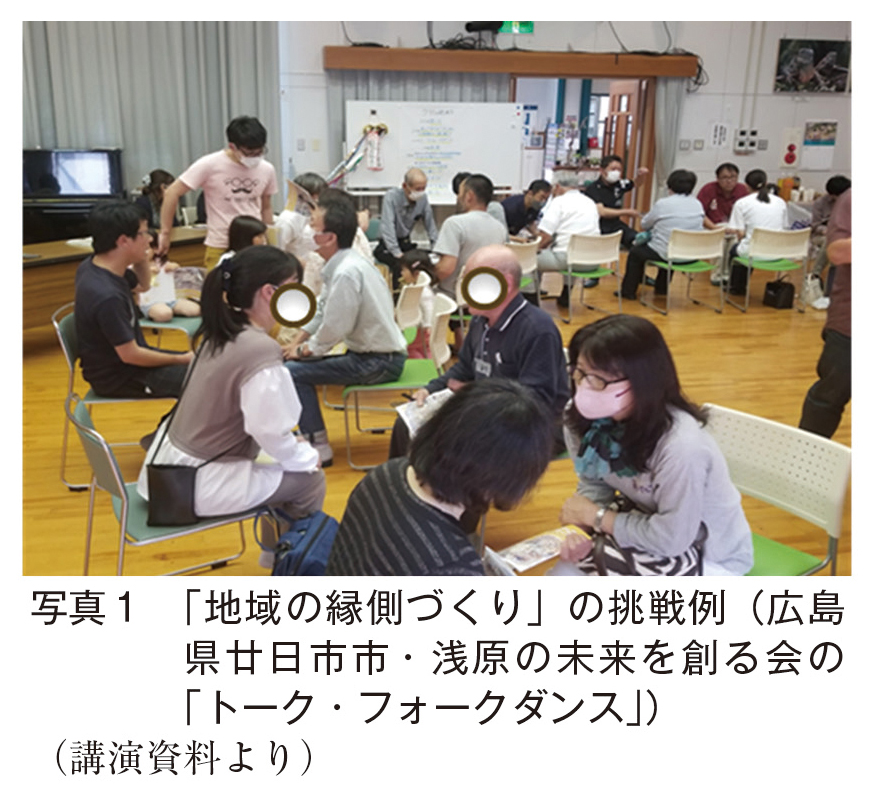

また、関係人口をめぐっては、「ごちゃまぜになる場」が必要という論点があります。地域外の人だけではなく、地域内でも混ざらなければなりません。これを「地域の縁側」と呼びます。以前は、公民館が世代を超えた集まりの場となっていましたが、最近では、コミュニティカフェやこども食堂がその役割を果たしています。

関係人口に関する政策的課題として、観光も含めた総合的な対応が求められます。観光客から関係人口になり、移住者になり、定住へと繋げるシームレスな対応を担う部署が必要です。また、関係人口には、見えない、切れやすいという課題があります。異動やライフイベントで関係が途切れることもあります。石破首相が施政方針演説で検討を表明した「ふるさと住民票」は、関係人口の可視化と繋ぎ止めの重要な手段になる可能性があります。

ふるさと納税では、返礼品に対する関心が強い一方で、寄付先の自治体名を覚えていないなど、自治体や地域への関心が高まらない事例が多くみられます。より関係性を高める手段として、プロジェクトへの寄付を競うような関係人口的な運用があってもよいと思います。

5. 「にぎやかな過疎」をつくる

地域づくりの結果として、田園回帰や関係人口の増加はみられますが、地域的偏在が課題となっています。関係人口が集まる理由は、魅力的な人・場所・場面があるからで、移住者・関係人口であるよそ者の参加が地域づくりを刺激し、活動を活発化させます。このようにして、地域づくりと田園回帰・関係人口の好循環が生まれ、交付金頼みやリゾート開発のような外発型ではなく内発型に進展していきます。

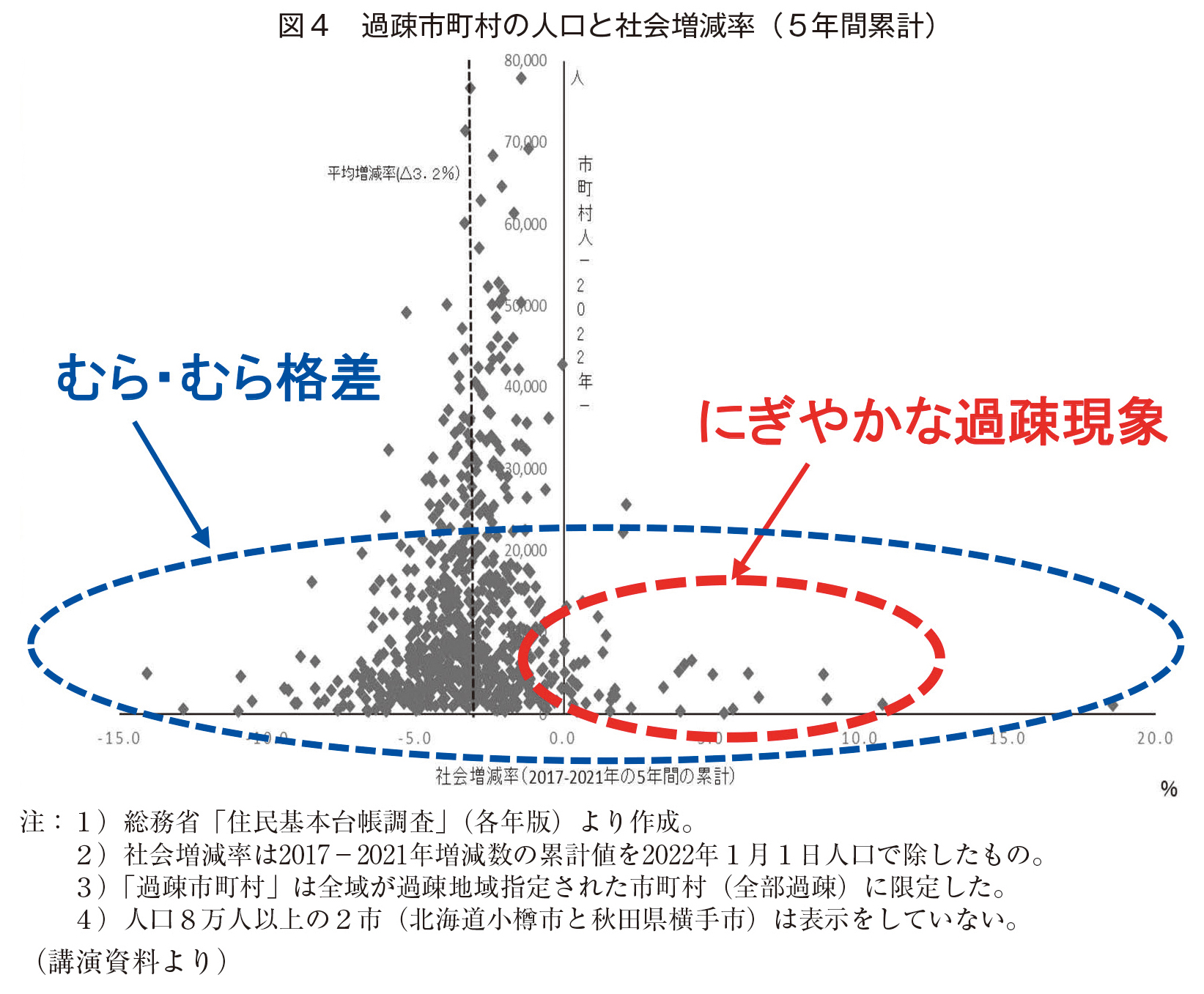

前向きな人が多い地域では、このような好循環が生まれる一方、愚痴を言う人が多いような地域は停滞し、「むら・むら格差」という新しい問題が発生しています。従来の格差は、都市と農村の格差である「まち・むら格差」でしたが、それとは異なります。むら・むら格差の解消に向けた政策を立案することは難しく、地方創生2.0の課題であるといえます。

むら・むら格差を具体的にみると、小さな市町村ほど格差が顕著で、この5年間で社会増減率が-15%の市町村がある一方、+10%前後を実現している市町村もあります(図4)。私は、小さいながら社会増を実現している活力のある市町村を「にぎやかな過疎」と呼んでいます。「にぎやかな過疎」では、多様なプレイヤー(人材)の交錯がみられます。地域住民・新しいコミュニティ(RMO)、しごとをつくる移住者、何か関われないかとうごめく関係人口、NPO・大学・民間企業などのプレイヤーが混ざっていて、まさに、にぎやかな状況です。

その代表例が高知県大川村です。大川村の人口動態推計をみると、2040年まで人口は減少しますが、2045年には、後期高齢者の減少と出生数の増加により人口が反転する見通しです。地域づくりが移住や婚姻の増加を促し、地域内のベビーブームが起き、2065年には、人口の2割が小中学生になると予測されています。

にぎやかな過疎の特徴は3つあります。1つ目は、人口は減少しても人材が増え、地域はガヤガヤとして活気づいている点です。2つ目は、人が人を呼び、仕事が新たな仕事を生む好循環が生まれていることです。3つ目は、多様な人材がごちゃまぜになる場が存在していることです。先ほどご説明した「地域の縁側」で、縁側に腰をかけるようにさまざまな人がぶらっと来て、地域内外の三世代の人が集まる場をつくることが重要です。

まさに、地方創生ver2.0の目標は、「にぎやかな過疎」を意味しているのです。

〈質疑応答〉

質問A 観光資源が豊かな地域は、乏しい地域に比べて関係人口を増やしやすいと思いますが、いかがでしょうか。

小田切 そのような見方もありますが、関係人口は地域づくりの一環であり、魅力的な人・場所・場面をいかに創出するかが重要です。また、観光から関わりへと視点を転換し、第二のふるさとづくりを進めることで、関係人口の増加が期待されます。

質問B 関わりの階段に関して、まず関心を持ってもらうことはハードルが高いと感じます。ふるさと納税は一つの手段ですが、他にどのような有効な手段が考えられるでしょうか。

小田切 関わりの階段は人それぞれで、十段にもなる場合もあります。少しでも関心をもってもらうためには、個別に実効的な手段を考えることが重要です。実際に、関係人口の登録制度やポイント付与等で繋がりを促すような事例もみられます。関わるときのファーストタッチの多様性が鍵となります。

質問C 関係人口を増やすためには、宿泊費や交通費の累積負担が課題ではないでしょうか。

小田切 宿泊費はシェアハウス等で安くする方法があり、交通費はサブスク型運賃や割引と、ふるさと住民票とのセットで行政的に支援する方法等が考えられます。これらの負担は関係人口増加に向けた重要な論点であり、何らかの対応が望まれるところです。

地域

地域