『日経研月報』特集より

米国BIDに学ぶ地域密着型まちづくりとPPPへの示唆~第19回国際PPPフォーラム「PPPの小型化」を踏まえて~

2025年4-5月号

1. はじめに

東洋大学PPP研究センター(注1)では、海外から多彩なPPPの専門家を招聘し、国内の研究者や実践者を交えたフォーラムを毎年開催している。2024年も10月21日に第19回国際PPPフォーラムを盛況の下に開催することができた。これも偏に、常日頃、PPP研究センターでの研究と実践に御協力をいただいている皆様方のお陰であることは言うに及ばず、当フォーラムの開催においても、中央官庁、そして多くの民間の後援機関に御協働、御支援をいただき、この場を借りて改めて厚く感謝申し上げます。

当フォーラムは、PPPの現場で確認された課題をいち早く取り上げ、世界水準で活躍している専門家とともに打開策等を議論するものであり、海外からも貴重な場として注目されつつある。今回は、「PPPの小型化:Small-Scaling of PPPs」をテーマとして取り上げた。

日本政府は、2023年度のアクションプランより、スモールコンセッションやローカルPFIなど小規模なPPP/PFIの展開に関する具体的な政策を打ち出している。一方で、PPPの導入には、従来型手法に比べて、アドバイザリーやガバナンスなどの追加コストが相応に発生するため、一定の事業規模が求められ、大型のものにならざるを得ないという課題がある。

この課題解決を検討したのが今回のフォーラムであり、招聘した専門家の一人が、ニューヨーク大学ワグナー公共サービス大学院客員教授兼同大学マーロン都市経営研究所フェロー、そしてブルッキングス研究所メトロの非居住シニアフェローであるティム・トンプキンズ先生であった。トンプキンズ先生は、ニューヨーク市のBusiness Improvement District : BID(注2)(以下、BID)の一つ、タイムズスクエアアライアンスの代表のほか、世界中のBIDとエリアマネジメント実践組織が加盟する国際ダウンタウン協会の会長を歴任するなど、地域密着型まちづくりの著名な実務研究者である。

多忙なトンプキンズ先生に、無理を申し上げて、東洋大学の短期招聘プログラムにより1か月にわたり合流いただき、本学の内外を問わず、多面的に議論と考察を重ねさせていただいた。本稿は、ニューヨーク市におけるBIDでの実例に基づき、トンプキンズ先生と筆者の議論と考察を通じて明らかにした、地域密着型まちづくりを推進する米国BIDからのPPPへの示唆についてまとめるものである。

2. スモールスケールPPPが求められる背景

世界的にはPPPは大型事業に適用されることが多く、小型なもの、特に地方政府による地域活性化事業に適用されることは珍しい。その中で日本は当分野において世界トップを走っていると言っても良い。このような特徴を有する日本のPPPの現状を確認するために、これまでの変遷を概観したい。

1987年の第四次国土総合開発計画は、日米における貿易摩擦も背景とした内需拡大が推進される状況下で策定された。バブル経済が形成されるなかで、東京一極集中と都心部での地価高騰が進み、一方で地方での過疎化が問題となった。この解決の一つとして期待されたのが総合保養地域整備法(リゾート法)であった。それまでの国土計画がナショナルミニマムのインフラ整備に重きが置かれているなかで、付加的な分野も多く含むシビルミニマムを追求する道を開いたことは、大きな特徴と言えるだろう。ここで多用されたPPPの手法が第三セクター方式であった。

しかし、バブル経済が崩壊すると、地方政府の財政も悪化した。1998年に策定された21世紀の国土のグランドデザイン(全国総合開発計画)では、「地域の自立の促進」が副題に記され、本文では地方政府と民間事業者による協働にとどまらず、住民参加の推進も盛り込まれ、PPPにより地域が個性を追求していくことが示された。一方で、既に第三セクターの経営問題が顕在化し、大きな社会問題にもなっていた。そこで、新しいPPPの手法として、1999年にPFI法が制定されるのである。PFIは、PPPにプロジェクトファイナンスに基づくガバナンス手法を導入したことが特徴であるが、これは同時に、プロジェクトスキームを構築するためのコストを大きく発生させることとなり、地域においてニーズの高い小型なPPPには適さないという課題もあった。

上記は、決してPFIを否定するものではない。ただし、地域が個性を追求していくなかにおいて、地域でのPPPにおけるニーズが多様化、複雑化、小型化へと向かい、それらに対応した新たなPPPを検討する必要があることも示している。

3. これからの地域に求められるスモールスケールPPPの要素

中村(2024)は、官と民がコミットメントしあうことで公共サービス等の提供が安定的に行われるPPPのメリットが、近時のPPPへのニーズの変化と不整合となるリスクが増加しているとし、「PPPの硬直性問題」として提議している。この解決策として、スモールスケールPPPの必要性が増している。本節では、スモールスケールPPPを念頭に、これからの地域に求められるPPPの要素についてまとめたい。

(1)財政効率の改善とファイナンスによるガバナンスという原則の緩和

PPPにおいては政府の財政効率の改善に重きが置かれてきた。民間事業者が政府に比し効率よく公共サービスを提供できる際にPPPが採用されるのが原則であり、これを証明するものがValue for Money:VFM(以下、VFM)となる。一方で、政府が2023年より新たに推進を始めたローカルPFIは、VFMに基づく効率性の追求やファイナンスを通じた事業のガバナンス強化といったPFIの原則を緩めている。これは「PPPの硬直性問題」の一つの解決策になり得るスモールスケールPPPの発展にとり、大きな追い風となる。

ただし、PPPプロジェクトを適正にガバナンスしていくことが引き続き重要である点に変わりはない。中村(2025)によれば、1990年代以降、商法改正、会社法制定といった法規制によるハードロー、コーポレートガバナンス・コードなど政府と民間事業者の共同にて基本的な考え方等を示すソフトローにより企業に向けたガバナンスは進展してきた。また、地方政府においても公会計改革や出資先管理手法の高度化等のガバナンス手法が発展してきている。加えて、ファイナンスにおいても、エクイティファイナンスの発達によるファンド等との組み合わせなど、スモールスケールPPPでも適用可能な、ファイナンスによるガバナンスの手法も大きく拡大している。以上のように、従前とは違う形でPPPプロジェクトのガバナンスは強化されており、ガバナンスの観点からのプロジェクトファイナンスへのニーズは縮小していると考えられる。

(2)地域の人々の生活を改善する地域密着型カスタマイズ

複雑性が増し、自立も求められる地域の社会経済を改善させるPPPには、全国一元といった画一的なアプローチではなく、地域それぞれの実情にあわせた調整が重要となる。別の言い方をすれば、住民ニーズに合わせたカスタマイズであり、地域密着型と言えるものと思われる。ローカルPFIも、地域でPPPを拡大していくために人材や地域企業の育成に重きを置いており、この地域密着型カスタマイズを支持していると言える。

また、2014年のまち・ひと・しごと創生法と改正地域再生法等から進められてきた地方創生は、地方政府が再びシビルミニマムを追求することの後押しとなり、地域密着型カスタマイズによるPPPへのニーズの拡大に大きく影響を与えている。

(3)住民参画による地域エンゲージメント

多様化、複雑化、小型化するPPPニーズにおいて、これまで絶対的基準であったVFMが不整合となりつつあるとはいえ、では、何をもって是非を判断していくのかは、難しい課題である。また、誰がどのようにガバナンスを担っていくのかについても工夫が求められる。この一つの解として期待されるのが、地域エンゲージメント(注3)と思われる。地域エンゲージメントとは、民間事業者が地域住民(地域コミュニティ)との連帯性を構築し、地域住民による経営ガバナンスにて事業の自律性を高めていくことである。どのようなPPPプロジェクトをどのように実施し、何を目指すのか、同時に地域住民も何を負担し、地方政府にどのような支援と負担を要請するのか、地域住民自らに判断させ、プロジェクトの成否の結果に納得感を持たせるものである。

なお、中村(2025)は、地域の住民に代表される地域ステークホルダーから資金調達を行い、PPPプロジェクトを実施する民間事業者の経営者と地域住民との間に地域エンゲージメントを構築する地域エンゲージメントファイナンスが生まれてきていることも指摘している。

4. 米国BIDからの示唆

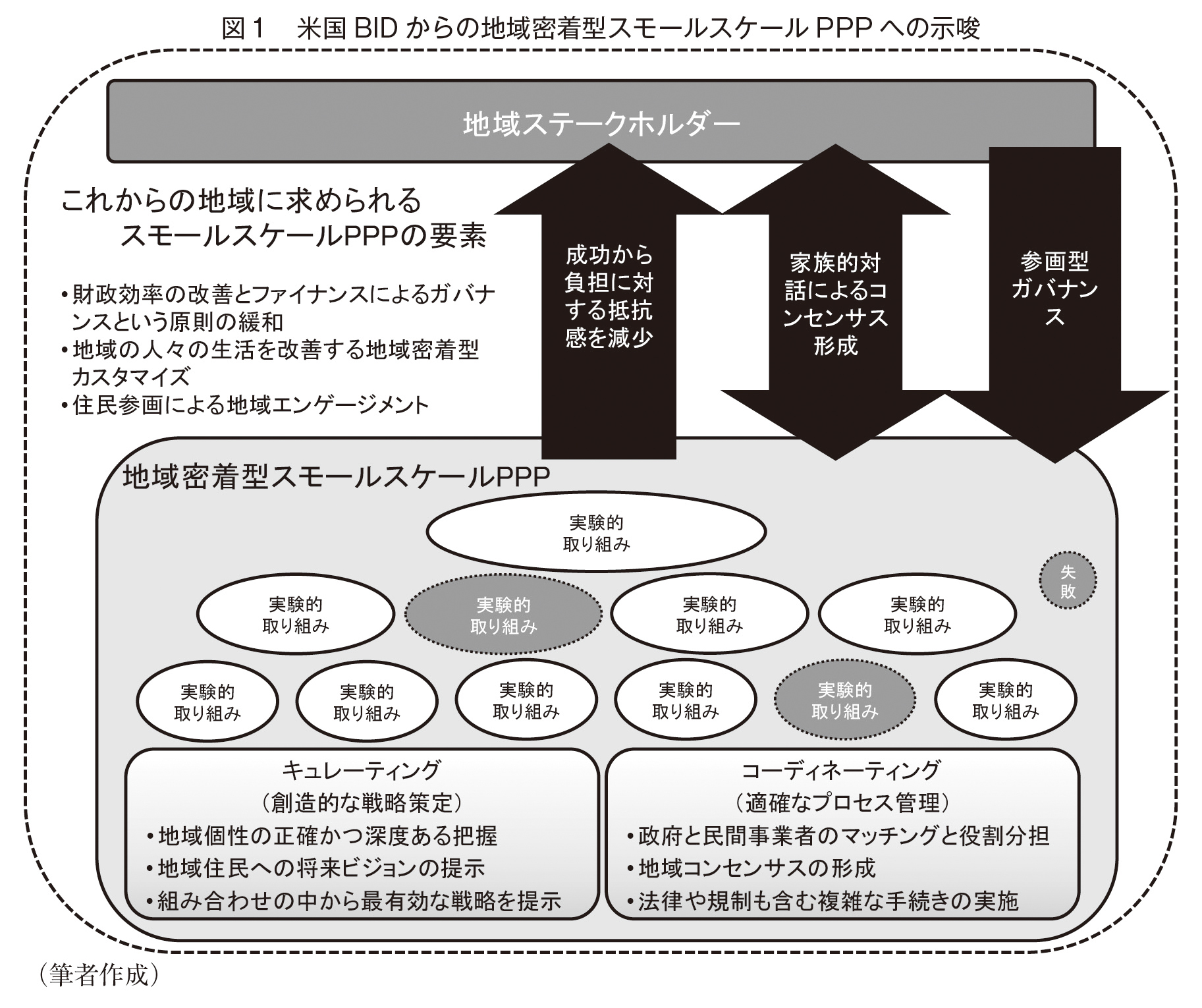

今後、地域において求められるスモールスケールPPPに対し、米国BIDから得られる示唆をトンプキンズ先生との議論と考察に基づきまとめていく。

(1)成功から負担に対する抵抗感を減少

米国BIDは、地域の不動産所有者に対して活動原資となる自主課税を設けることが特徴である。当然に、不動産所有者の中には強制的な資金負担に抵抗を示す者もいる。訴訟に持ち込まれたこともあったと聞く。しかしながら、現状においては、地域密着型PPPプロジェクトを支える財源として全米に拡大している。

この拡大の背景の一つには、BIDによる取組みが、地域を活性化し、自らが保有する不動産の価格上昇や、不動産ビジネスにおける収益増に寄与するということが経験として理解されている点が挙げられる。同理解においては、他の地域でのBIDの成功例にとどまらず、自らの地域におけるBIDでの小さな成功体験を積み上げていくことが重要である。トンプキンズ先生によれば、BIDの運営者は、この小さな成功体験を積み上げて、BIDの有効性を証明していく責務を負っているということでもある。

(2)実験的な取組みを数多く積み上げ

地域密着型であるPPPでは、従前以上に地域ニーズへの細やかな対応が求められる。地域ニーズとは、地域それぞれの環境や課題に基づいて変化するため、地域ごとに個別具体の調整(カスタマイズ)が必要なことは先述のとおりである。前例となるものは少なく、仮に他地域に参考となるものがあったとしても、そのまま当該地域に適用できるものは少ない。多くは何かしらの地域性に基づくカスタマイズが求められる。従って、実施されるPPPプロジェクトは実験的な性格を伴うため、成功の確実性を予め保証することは難しい。また、地域のニーズがさまざまであり複雑であれば、一つのPPPプロジェクトにて全てのニーズに応えることも難しく、複数のプロジェクトを積み上げることで対応していくのが実務解となる。

この際、一つ一つのプロジェクトの失敗を殊更に責め立てないことが重要と思われる。プロジェクトが実験的とならざるを得ないのであれば、当然に一部のものは失敗する。重きを置くべき点は、失敗を通じて地域の課題や個性への理解も深化するはずであり、その反省に基づき速やかに次の改善プロジェクトを企画、実施する、このPDCAサイクルを回していくことにあると考えられる。

このアプローチは、近時、都市開発にて注目されているアジャイル型開発とも相通じるものであり、プロジェクトが失敗した時の財政負担が小さいといったスモールスケールな地域密着型PPPだからこそ取り得る戦略とも言えるだろう。

(3)地域ステークホルダーが参画するガバナンス

プロジェクトの失敗も許容するということは、リスクを管理する必要があるということでもある。プロジェクトが成功した時の利益や便益の享受者が、同時にプロジェクトに必要な費用や損害の負担者兼監視者であることは、リスクの管理責任が明瞭となり、望ましいと考えられる。

ニューヨーク市におけるBIDは、自主課税の負担者である不動産所有者やニューヨーク市政府に留まらず、テナント、そしてコミュニティ協議会(注4)の代表者からなる理事会にてガバナンスされている。加えて、具体のプロジェクト実施となれば、スポンサー企業、慈善・文化団体、その他協力者との事業内容の調整が行われる。これらを通して、BIDは、広く地域ステークホルダーによりガバナンスがなされ、地域コンセンサスが形成されている。

ここで行われているリスク対応は、契約によるリスク分担ではなく、ガバナンスによるリスク管理である。そして、プロジェクトではなく、実行主体そのものをPPPにて組成するPPPエンティティであり、そのガバナンスの仕組みの中に地域ステークホルダーが参画し、有効性を向上させている。

(4)家族的対話による地域コンセンサスの形成

実験的な取組みを積み重ねながら戦略を磨き上げ、地域ステークホルダーを組織(主体)の中に取り込み、事業実施協力者と調整していくなかで地域コンセンサスを形成していく。こうして実施したプロジェクトの成功を通じて、BIDの有効性の理解醸成を図るという流れは理解できる。しかし、果たして地域コンセンサスが形成されるのだろうかという点には疑問もあるだろう。

PPPにおいては、官と民の対話により条件調整を行うが、これは必ずしも合意形成を前提とするものではない。官からすれば、民が示す条件が良ければ民に委ねるが、その条件が魅力的でなければ官が自ら実施するだけであり、PPPは選択肢の一つに過ぎない。

ただし、BIDにおける対話は、上記のような対話とは一線を画すものとなっている。トンプキンズ先生によれば、「BIDにおいては、各地域ステークホルダーとも地域を活性化したいとの思いは共通しており、それぞれが日ごろから良く見知っている。つまり互いに信頼関係が構築されている状態であり、対話は共通目的に向けた建設的なものとなる。これは、家族の中での対話なようなものであり、決して、相手の利益を収奪し合うようなものではない。」とのことである。

この家族的対話は、一般のPPPでは見受けられないが、地域共益性を共有するステークホルダー間ではPPPを推進する大きな原動力となる。中村(2023)は、「個人の利益追求(収益性)ではないが、社会での外部経済という個人から遠いところでの公益追求(公益性)でもなく、個人間での互恵も認識可能な中範囲」であれば、「地域が豊かになれば、そこで社会経済活動を営む自身も豊かになるという個人の利益とも間接的な関係」の地域共益性が発生し、地域の人々の活動動機にもなると主張している。この地域共益性は、通常のPPPにはあまり見受けられない要素である。特に、プロジェクトファイナンスに基づくガバナンスに重きを置いたPPPにおいては、政府と民間事業者はそれぞれの要求をぶつけ合い、より有利な条件を獲得しようとすることで効率性を実現しようとする。いわば、ディールの性格が強くなる。一方で、地域共益性の追求に重きを置いたPPPにおいては、互いに譲歩をし合いながら大きな目的に向けて協働していくパートナーシップが重要になってくる。そして、これを支えるものが家族的対話となる。

家族的対話には、過去の第三セクター問題の原因の一つでもあった官民の馴れ合いを引き起こす懸念もあるだろう。しかし、中村(2025)が「近時30年の間に企業を巡るガバナンスは大きく進展し」、「1990年代のような第三セクター問題が再発するリスクは小さいと思われる。」と指摘しているように、新しいガバナンスの仕組みも構築されてきている。このように、現在は家族的対話を通じて地域コンセンサスを形成させ、地域ステークホルダーによるガバナンスへとつなげていく新しいPPPを確立するべき好機とも考えられる。同時に、家族的対話は、地域密着型のスモールスケールPPPだからこそ活用しやすい要素とも言える。

地域共益性に基づく家族的対話は、地域でのスモールスケールPPPの大きな特徴であり、一般のPPPとの違いを正しく認識してプロジェクトを組成していくことが重要と思われる。

5. 地域密着型PPPのプロデュースにて求められること

最後に、PPPプロジェクトを組成するにあたって、つまりプロデュース機能において、重要となる要素は何であるのかを考察したい。特に、スモールスケールPPPのように、地域課題の解決も目指す地域密着型PPPにおいてはどのような機能が重要かについて、トンプキンズ先生とは、主にキュレーティングとコーディネーティングの2つに整理できると考察した。

(1)キュレーティング

キュレーティング(注5)とは、「数多くある情報の中から、情報を選択し、整理し、特定の目的や視点に基づいて再構成すること」である。近時においては、ICT用語としても使われるようになってきており、インターネット上にある膨大な情報の中から、特定の目的に照らし有益なものを選択し、組み合わせ、新しい価値があるものとして提示する行為と言われている。要点は、情報の選択、組み合わせ、価値の提示は、キュレーティングの実施者(キュレーター)の主観により行われるという点であろう。その提示を是とするのか、非とするのかは、利用者(閲覧者)に委ねられる。

地域課題を解決するためのPPPプロジェクトにおいては、このキュレーティングが特に重要となる。地域の特徴は何で、その中から何をどのように伸ばし、どのような将来に向けて進んでいくのか。プロデューサーは、これを決め、提示することが求められる。観点次第で地域個性はさまざまであり、時には地域住民でさえ気づいていない魅力や課題なども多い。まずは、地域個性の正確かつ深度ある把握が重要となる。次に、それらを組み合わせた膨大な選択肢の中から、最も有効な創造的戦略を選択する。この際には、公共サービスの目的や内容まで踏み込むこと、さらには、将来ビジョンを地域住民に示すことも求められる。

以上のように、キュレーティングには、地域個性への深い理解に基づく創造的な戦略策定が重要な機能となる。

(2)コーディネーティング

PPPプロジェクトを実施していくのであれば、政府と民間事業者のマッチングや役割分担を整理する必要がある。この際には、公平性や説明責任が求められ、故に慎重にならざるを得ない政府が意思決定できるように、法律や規制における論点を解決しながら、複雑な手続きを間違いなく進めていくことが求められる。

同時に、何よりも重要となるのは、地域ステークホルダーとの合意形成である。キュレーティングにおいては地域ビジョンとそれに至る戦略の提示を行い、その是非は、地域ステークホルダーに委ねる形となる。この地域ステークホルダーが十分な情報を持ち、適正な判断ができる経験も有する者であればよいが、多くの場合、いずれにおいても十分とは言えないだろう。従って、プロデューサーには、彼らが適正な判断ができるように必要な情報を整理のうえ、提供し、正しい理解と判断を行うための支援も重要となる。

以上のように、コーディネーティングには、政府と民間事業者のマッチングや役割分担を整理、地域コンセンサスの形成も含む一連の手続きを適切に進捗させていく適確なプロセス管理が重要な機能となる。

6. まとめ

第三セクターが直面してきたこれまでの課題や反省点を踏まえ、PFIにより再加速してきた日本のPPPには、プロジェクトファイナンスのコンセプトが強く影響している。官と民が、それぞれに利益の極大化を図ろうと交渉し、契約によりリスク分担を明確にすることで安定的なPPPの組成を実現させてきた。この功績に疑う余地はない。

一方で、地域におけるスモールスケールPPPにおいては、従前のPFIとは違う形のPPPが求められている。財政効率の改善とファイナンスによるガバナンスという原則が緩和され、地域の人々の生活を改善する地域密着型カスタマイズが重視されるようになっている。結果、地域にとって望ましいPPPかどうかを判断する画一的な基準の形成は困難となり、地域住民自らが責任主体となって決める地域エンゲージメントが重要になりつつある。

米国のBIDの取組みは、一部失敗も許容しながら実験的かつ小規模な取組みを積み重ねながら、最終的には成功を実現させ、地域コンセンサスを形成していく、新しいPPPの在り方を示唆していた。また、この地域コンセンサス形成を支える地域内での多くのステークホルダーとの間でなされる対話は、地域活性化という共通目標に向けた建設的な、地域共益性に基づく家族的対話であった。

最後に、地域密着型PPPのプロデュースにて求められることとして、地域個性の深い理解に基づく創造的な戦略策定からなるキュレーティングと、政府と民間事業者のマッチングや役割分担、地域コンセンサスの形成も含む適確なプロセス管理となるコーディネーティングの2つを整理することができた。

日本は、スモールスケールPPPが最も発展している国と言われており、その細部における工夫は、世界のPPP研究者、実践者からも注目されている。今回の米国BIDでの工夫も取り込み、地域課題にカスタマイズし、より有効性を高めたスモールスケールPPPの実践と、実践に基づく研究に、引き続き取り組んで参りたい。

参考文献

中村郁博(2023)「地域経営型官民連携プロジェクトにおけるファイナンスを通じた地域住民の参画と経営ガバナンスの一考察」、『東洋大学PPP研究センター紀要17号』

中村郁博(2024)「第I部第5章 PPPの小型化(第19回国際PPPフォーラム)」「第III部 公民連携キーワード解説」、『公民連携白書 2024~2025』時事通信社

中村郁博(2025)「PPPにおける、契約による受動的リスク分担と意思決定・経営管理へのガバナンスによる能動的リスク管理に関する一考察」、『東洋大学PPP研究センター紀要20号』

(注1)PPPを巡る世界的なニーズの変化に対応するため、2025年4月より国際PPP研究所へと発展した。

(注2)所有者等の合意に基づいて特定地区を指定し、その地区内の所有者等から強制的に負担金を徴収しまちづくり活動を行う仕組みとその主体となる非営利組織のこと。その財源に基づき、清掃活動・街区メンテナンスといったまちづくり活動を行うほか、駐車場や交通機関の運営・景観維持・公共空間の管理運営・新規テナントの誘致、将来計画の策定といった自治体では担いきれないエリアマネジメント活動を行う例も多い。

(注3)中村郁博(2023)「地域経営型官民連携プロジェクトにおけるファイナンスを通じた地域住民の参画と経営ガバナンスの一考察」、『東洋大学PPP研究センター紀要17号』にて詳しく論じている。

(注4)ニューヨーク市自治憲章に基づき、市内を59に分割したコミュニティ区ごとに設けられた住民の自治組織である。主な業務は、コミュニティの課題の検討・コミュニティ内の市の現況報告、地域開発・土地利用計画・用途指定に関する市への提言、市の予算過程への参画等となる。

(注5)大辞林第四版(松村明 2019 三省堂)によれば、キュレーションとは「テーマや特性などに基づいて、事物や情報を収集し選択・分類・提示し共有すること。」とされている。

インフラ・PPP/PFI

インフラ・PPP/PFI