『日経研月報』特集より

アイヌ文化と観光~地理的制約と倫理的課題から~

2025年4-5月号

1. はじめに

近年、文化的・社会的背景を理由に、アイヌ文化への関心が高まっている。

文化的背景の一例としては、2014年に連載をスタートしたマンガ「ゴールデンカムイ」のヒットが挙げられる。明治期の北海道を舞台にした同作は、アイヌ民族が主軸の一端を担うストーリーとともに、アイヌ文化を綿密に描いたことで大きな反響を呼んだ。また、2019年に英国・大英博物館で開催された「マンガ展」のキービジュアルには、同作のメインキャラクターであるアイヌ民族の少女アシㇼパが採用されるなど、国際的にも注目を集めている。

社会的背景としては、アイヌ文化・民族に関する政策動向が、2000年代から加速している。2007年には国際連合にて、先住民族の権利保障や差別の撤廃等について定めた「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択された。これを受け、翌2008年には、日本の衆参両院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が可決され、11年後の2019年に施行されたいわゆる「アイヌ施策推進法」にて、日本政府は法律上はじめて、アイヌ民族を「日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族」として明記するに至った。さらに2020年7月には、10年以上にわたる議論・準備を経て、北海道白老町に「民族共生象徴空間(注1)」(愛称ウポポイ(以下、ウポポイ))が開業した。ウポポイは、国立アイヌ民族博物館や、アイヌ古式舞踊等の伝統芸能を上演する体験交流ホール、過去に発掘・収集され、全国各地の大学等において保管されていたアイヌ民族の遺骨・副葬品のうち、直ちに返還できないものについて集約されている施設等から成る複合施設であり、これまで累計120万人以上の来訪者を集めている。

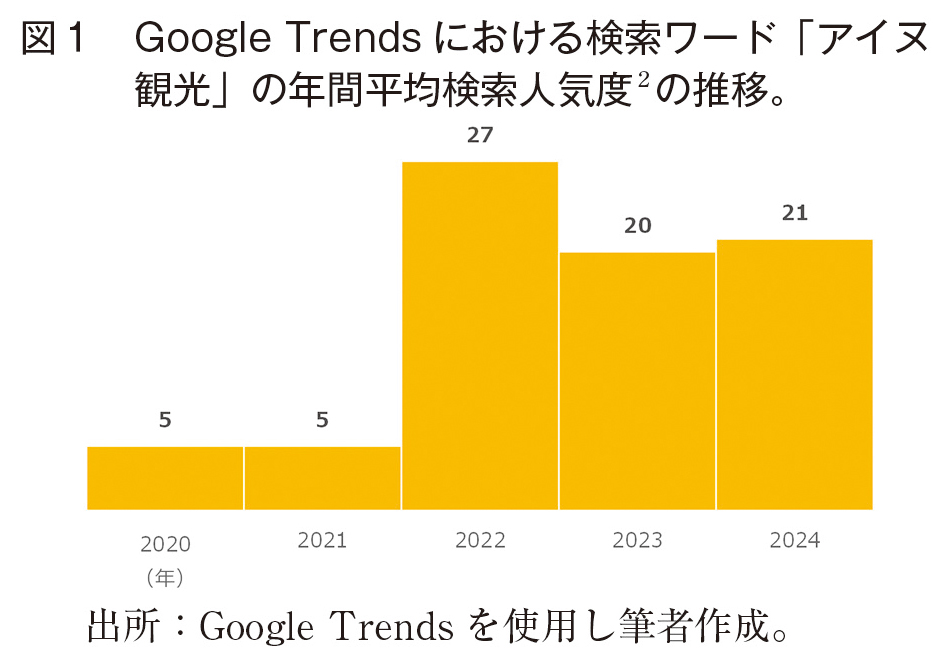

文化的・社会的なアイヌ文化への関心の高まりは、北海道における観光にも反映されていると推測できる。例えば、Googleにおける「アイヌ 観光」というキーワードの、日本における過去5年間の平均検索人気度の推移をみると、2022年を境に急増していることがわかる(図1)。後述のように、北海道観光の歴史において、アイヌ文化が注目を集めたのは今回が初めてのことではないが、近年の動向は、観光を通じてアイヌ文化に触れたいという観光客の需要が高まっていることを示すものである。

(注2)

先住民族が有する文化や歴史等に焦点を当てた旅行は「先住民族ツーリズム」と呼ばれる。先住民族ツーリズムは、単に観光客の誘致だけでなく、観光産業における先住民族の雇用創出や、先住民族のアイデンティティの強化、文化の継承等につながるものとして、国際的にも注目されている。例えば、2024年に発表されたカナダ政府の「連邦観光成長戦略」において、カナダは自国を、世界における先住民族ツーリズムの主要な目的地の一つと位置づけている。同観光戦略では、官民協働による先住民族ツーリズムへの投資が、カナダの観光産業の成長をけん引するだけでなく、同国先住民族の地位回復を促進するものであるとして、観光戦略の4つの「指針原則」の一つに、先住民族ツーリズムに関する原則である「和解の実践」を掲げている(注3)。

このように、北海道観光におけるアイヌ文化への関心の高まりは、世界規模での先住民族ツーリズムの興隆と軌を一にするものである。これを踏まえれば、北海道でアイヌ民族・文化にフォーカスした先住民族ツーリズム(注4)を打ち出すことは、国内外の旅行者のニーズに応える可能性が高く、同時にアイヌ民族・文化にも、肯定的なインパクトを与える余地があるといえる。一方、アイヌ文化観光を振興していくにあたっては、考慮しなければならない種々の課題が存在する。本稿では、これらの課題のうち、地理的制約および倫理的課題の二点にフォーカスし、北海道におけるアイヌ文化観光の方向性を考察する。

2. アイヌ文化観光における地理的課題

北海道でアイヌ文化観光を振興するにあたっては、アイヌ文化をテーマにした旅行プランを観光客に訴求し、それに関わる密度の濃い体験ができるよう整備していくことが不可欠となる。それにあたって考えうる施策の一つは、道内に点在するアイヌ文化関連施設間の周遊を観光客に促し、旅行全体を通じてアイヌ文化への学びや接点を深める機会を提供することだろう。しかし、北海道の周遊をめぐっては、地理的広大さによる制約が存在し、周遊をメインの施策としてアイヌ文化観光を振興するには、一定のハードルが存在するといえる。ここでは、北海道のアイヌ文化関連施設として最大規模である、ウポポイを中心とした周遊ケースを取り上げたい。

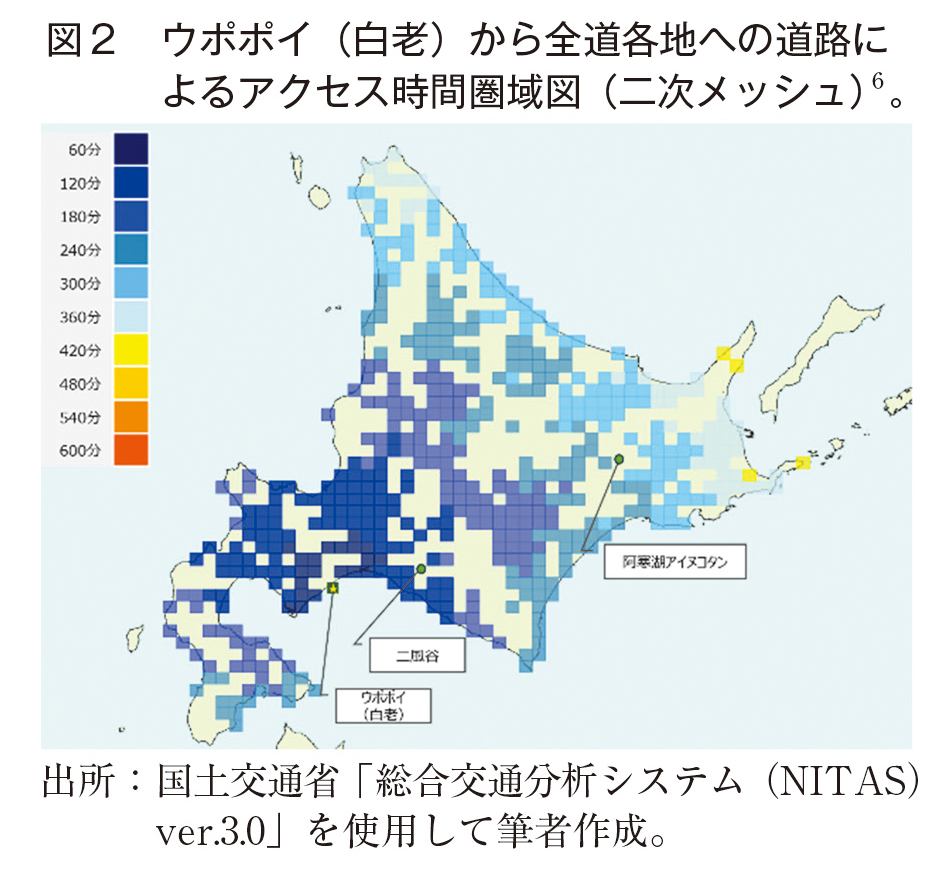

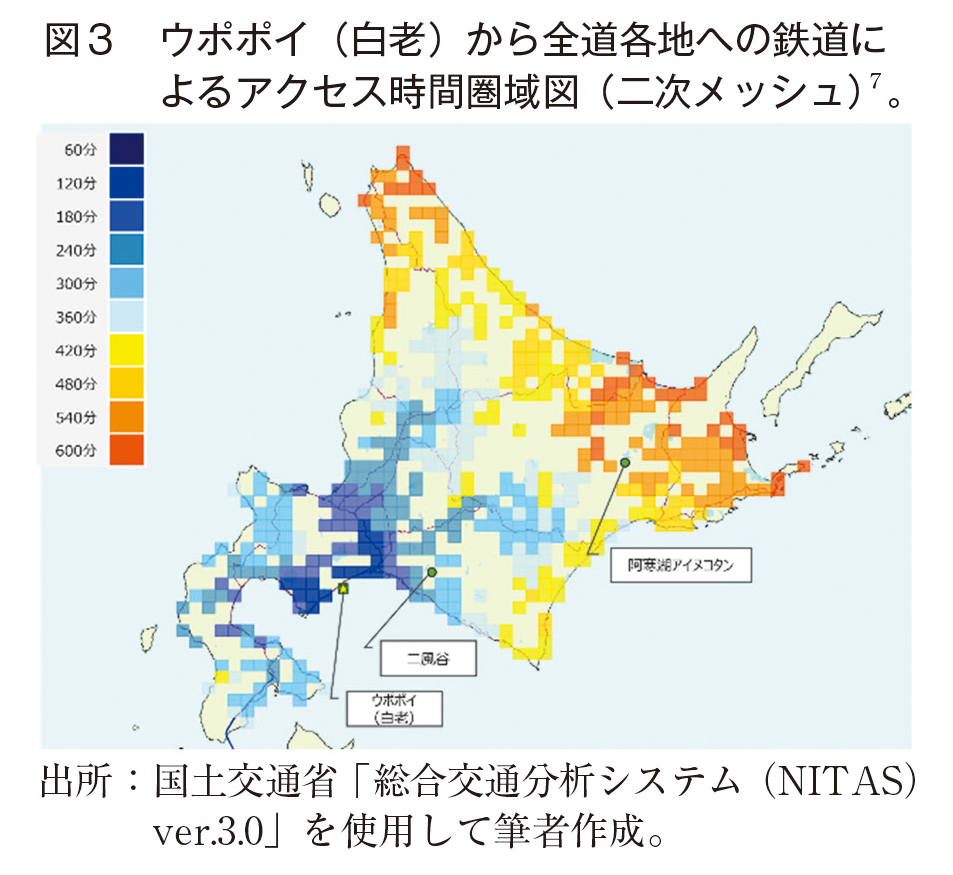

図2および図3はそれぞれ、道路および鉄道による、ウポポイから全道各地への所要アクセス最少時間を推計・可視化したものである。北海道の玄関口である新千歳空港や最大都市札幌は、ウポポイからの所要最少時間が120分圏域内(道路)にあり、比較的容易にアクセスが可能である一方、十勝以北・以東は、概ね180分圏域以上であることがわかる。また、道内の主要なアイヌ文化関連施設のうち、ウポポイに次いで規模が大きいと考えられる阿寒湖アイヌコタン(注5)は、ウポポイからの最少所要時間が、およそ240分圏域内(道路)に位置する。

(注6)

(注7)

日本国内居住者で、北海道を主目的地とする宿泊旅行の平均泊数が2.55泊(注8)であることを考慮すれば、一度の旅行でウポポイと阿寒湖アイヌコタンをめぐる周遊型の旅行プランを選ぶ観光客は少数派といえるだろう。

同様に、ウポポイが位置する道央地域においても、ウポポイと他のアイヌ文化関連施設間の周遊に地理的制約が存在することは否めない。例えば、アイヌ民族初の国会議員である故・萱野茂氏の出生地で、同氏が設立に携わったアイヌ資料館等の豊富なアイヌ文化関連施設を有する平取町二風谷は、ウポポイからのアクセス最少時間が120分圏域内(道路)に位置する。これは阿寒湖アイヌコタンと比して近い圏域といえるが、札幌や新千歳空港等の観光拠点からは遠ざかる方面である。

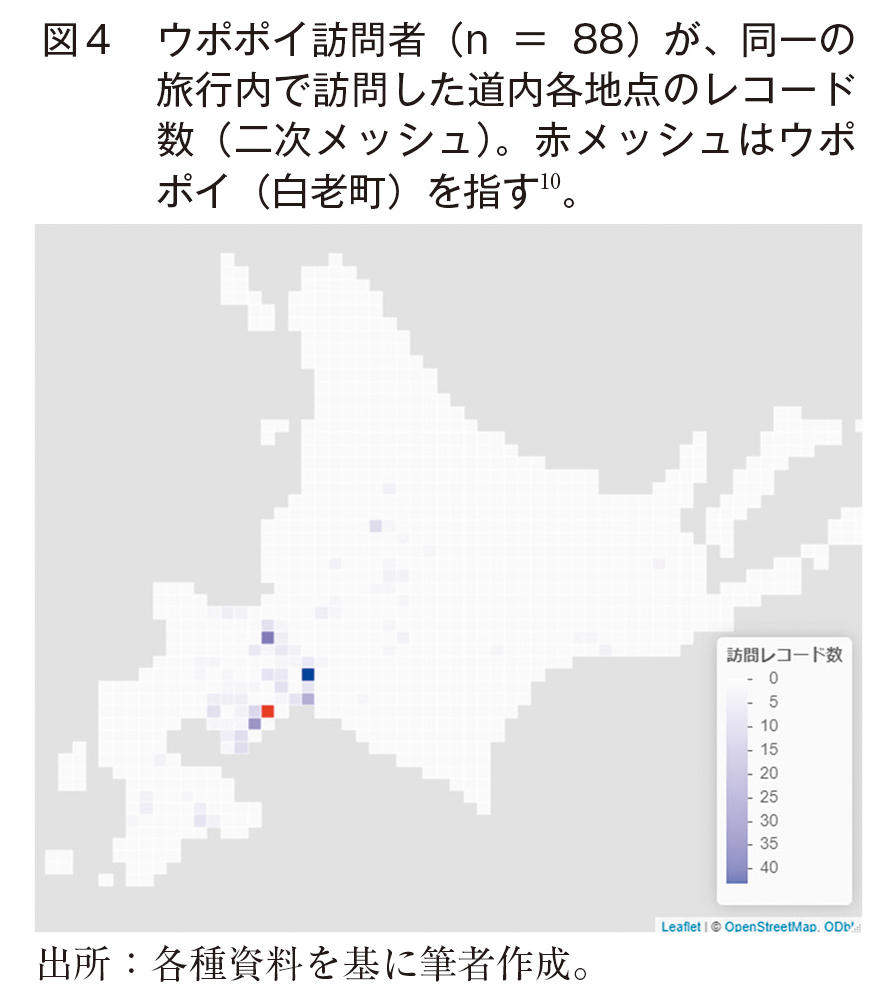

これらの地理的アクセスのハードルは、旅行者の行動にも表れていると考えられる。日本の大手旅行レビューサイトに投稿された、ユーザーが北海道旅行で実際に組んだ旅程のうち、ウポポイを訪問したユーザーが同一の旅行中に訪問したスポットを見ると、ほとんどが札幌や新千歳空港、登別等の道央中部から西部地域に集中していることがわかる(図4)。サンプル数やバイアス等の観点から、同データを基に過度の一般化を行うことはできないものの、前掲のアクセス時間と照らし合わせれば、ウポポイ訪問者の旅行パターンにおいて、主要なアイヌ文化関連施設間の周遊を行う旅行者は少数派であることが推測できる(注9)。

(注10)

3. アイヌ文化観光における倫理的課題

アイヌ文化観光の振興にあたっての倫理的課題に目を向ければ、観光そのものが、ともすればアイヌ民族のアイデンティティや文化を棄損する危険性を秘めていることを十全に理解することが求められる。ここでは、先住民族ツーリズムおよびアイヌ文化観光が伴う倫理的課題の中核の一つと考えられる、先住民族へのステレオタイプに起因する課題を概観したい。

歴史上、多くの国や地域において、先住民族は入植者や中央政府に対する社会的マイノリティの立場に追いやられ、迫害や、社会的マジョリティの文化・社会・言語等への強制的な同化等にさらされてきた(注11)。観光という文脈においては、先住民族が有する「特異」な文化や習俗は、社会的マジョリティの好奇心を満たすため、リスペクトを伴わずに搾取されてきたといえる。先住民族ツーリズムにおいては、観光客が旅行時に消費する「コンテンツ」としてふさわしい、ステレオタイプな「先住民族像」が強化・再生産され、先住民族のアイデンティティや本来の文化・生活のあり方が損なわれうることが指摘されている(注12)。

これらの問題は、アイヌ文化観光においても例外ではない。北海道観光の歴史においては、アイヌの「異質性」や伝統文化に過度なスポットを当て、和人・非アイヌ観光客が求める、ステレオタイプな「アイヌ像」を強調するものが多く見られた。例えば、北海道観光が社会に浸透し始めた大正時代には、アイヌ民族における最も重要な伝統儀式の一つであり、本来特別な場面でしか奉じられない「イオマンテ(注13)」が、観光客向けの見世物として道内各地で演じられた(注14)。第二次大戦後の北海道観光においても、アイヌ民族・文化は、和人に対する「未開・原始」的な性質を持つものとして強調され、ステレオタイプ化・理想化が進んでいったことが指摘されている(注15)。

このような風潮は、特に昭和30年代以降に批判され、是正の動きがみられるようになった(注16)。しかし、現代のアイヌ文化観光の現場においても、観光客からのアイヌ民族・文化に対する眼差しの中には、上述のような歴史の中で形成された、アイヌ民族・文化のステレオタイプ化の影響が根強く残っているといえる。例えば、ウポポイにおいては、職員に対する来場者からのマイクロアグレッションが問題視されており、その中には、アイヌ民族の容貌や文化等のステレオタイプに基づく事例が散見される(注17)。

アイヌ文化観光を振興するにあたっては、観光客自身に適切なリテラシーが求められることはいうまでもない。それに加え、観光体験の供給サイドとしても、アイヌ民族・文化を正しく紹介し、リスペクトを伴う観光体験を提供することが極めて重要になる。

4. 考えられる方向性

以上の点を踏まえれば、北海道におけるアイヌ文化観光は、

①「観光客がアイヌ文化に深く接触するにあたって、周遊よりも一定地域での滞在を通してそれを体験できること」

②「アイヌ文化観光が伴いうる倫理的課題に配慮し、アイヌ民族・文化に対するリスペクトを伴う観光体験の提供ができること」

という二点を考慮する必要があるといえる。これらの点は、先住民族ツーリズムの「先進国」であるカナダにおいても強調されている要素であり、同国の事例はアイヌ文化観光の振興において、大きな示唆をもたらすものと考えられる。

カナダにおいて、先住民族ツーリズムの振興を担う中核的な組織の一つが、カナダ先住民族ツーリズム協会(ITAC(以下、ITAC))である。ITACは、2017年に実施した、アメリカ人観光客を対象としたカナダの先住民族ツーリズムに対する意識調査から、同国の先住民族ツーリズムが重視すべき、観光客ニーズの普遍的な特徴を紹介している(注18)。その一部には、アイヌ文化観光の振興における①の要素と符号するものがみられる。例えば、

・観光客は小規模なグループで、先住民族との一対一の交流を通じ、先住民族の文化や伝統、芸術等について学びたい意向がある

・観光客は先住民族ツーリズムを、マス・ツーリズムよりも、パーソナライズされた旅行経験として行いたい意向がある

等の点からは、観光客が先住民族ツーリズムにおいて、多くの名所を周遊する、いわば「量」や、訪問地の「知名度」・「規模」を求める旅行スタイルとは異質の体験を求めていることがうかがえる。事実、カナダにおいて実施されている先住民族ツーリズムの旅行パッケージには、遠隔地に位置する先住民の居留地等に小規模のグループで数日間宿泊し、その土地の自然と先住民族との関わりや歴史・文化を、先住民族のガイドによるアクティビティ等を通じて学ぶ形態のものが多くみられる。

ここから敷衍すれば、アイヌ文化観光の振興を上記①の方向で検討することは、先住民族ツーリズムを志向する観光客の潜在ニーズと大きく乖離しないと推測できる。規模によらず、アイヌ文化に触れる質の良い、高密度な体験を提供することができれば、著名なアイヌ文化関連施設等を域内・近隣に有するか否かに関わらず、アイヌ文化に関心のある観光客を誘引する余地は十分にあると考えられる。

上記②の要素についても、ITACの取組みには参考となる点が多い。一例として、ITACは「The Original Original」と呼ばれる認証プログラムを実施している。これは、観光客が得る先住民族文化に関する体験の質や、先住民族コミュニティが観光から受ける影響等に関するITACの基準を満たす先住民族ツーリズム事業に対し、審査を経て認証を与えるものである(注19)。このほか、ITACは先住民族ツーリズムに関する「ナショナル・ガイドライン」を作成しており、カナダの先住民族ツーリズム事業者が、自身の事業内容が適切・正統に先住民族の文化等を扱えているかを評価できる施策を採用している(注20)。なお、同ガイドラインでは、先住民族ツーリズム(注21)を「先住民族に『ついて』ではなく、先住民族に『よる』ツーリズム」であるとしており、先住民族の文化や歴史等を、先住民族が自身の手によって能動的に観光客に紹介する、「正統性」の要素が重要なものとして強調されている。

アイヌ文化観光においても、同様の認証制度や、観光事業に特化したガイドライン等の整備を推進することは、事業者や自治体等の供給サイドが参照できる基準となるだけでなく、先住民族ツーリズムが伴う倫理的課題を広く啓発するという点でも有益であろう。

5. おわりに

本稿ではアイヌ文化観光の振興にあたって考慮されるべき地理的制約・倫理的課題と、そこから想定される振興の方向性を論じた。無論、本稿で提示した方向性は、唯一の正解ではない。例えば、ウポポイの運営主体である公益財団法人アイヌ民族文化財団の関係者によれば、地理的制約がある道内周遊をメインとしたアイヌ文化観光であっても、日本人と比して北海道の滞在日数が長い訪日外国人旅行客からは、一定の需要があるという。倫理面についても、アイヌ民族・文化に対してステレオタイプを持っているか否かや、その程度・性質には、世代や、日本人・外国人観光客の間で相違があることが想定される。これを加味すれば、アイヌ文化観光における倫理的課題は、決して総体的なものとして捉えることはできず、観光客一人ひとりがアイヌ文化と接する中で、常に自己・社会の中で問い直され続けるべきものともいえる。また、アイヌ民族・文化のエンパワメントのために、そもそも観光が利用されるべきか否か、という根源的な問いについても、歴史上、観光がアイヌ民族・文化にもたらした負の側面にも鑑みた、詳細な議論が必要だろう。

本稿はアイヌ文化観光に焦点を絞ったものであるが、ここでの議論の射程は、広く日本の他地域の観光においても援用されうる。訪問地の文化や習俗を学習・体験する旅行形態はカルチャーツーリズムと呼ばれるが、これが地域の紡いできた伝統や信仰等を対象にしたものであれば、「いかに密度の濃い体験を観光客に提供するか」という観点と、「観光が、住民の意に沿わない影響を地域や文化に生じさせうるリスクにどのように向き合うか」という観点は、観光事業者のみでなく、それに関与するさまざまなアクターの間で常に議論されるべきであろう。

(注1)ウポポイは、アイヌ語を第一言語と位置づけ、施設名および園内構成施設等には、日本語名のみでなくアイヌ語名称・表記を採用している。例えば「民族共生象徴空間」のアイヌ語名称は、「ウアイヌコㇿ コタン」で、「互いを敬う集落」を意味する。

(注2)対象期間内における検索ワードの相対的な人気度を指し、絶対的な検索ボリューム数ではない。

(注3)Innovation, Science and Economic Development Canada. (2023). “Canada 365: Welcoming The World. Every Day. The Federal Tourism Growth Strategy”. https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-tourism-sector/en/canada-365-welcoming-world-every-day-federal-tourism-growth-strategy

(注4)以降、本稿ではアイヌ民族・文化に焦点を当てた先住民族ツーリズムを便宜上「アイヌ文化観光」と称する。

(注5)公益財団法人九州経済調査協会による全国の人流モニタリングツール「おでかけウォッチャー」で地点登録されている主要なアイヌ文化関連施設の、2024年年間の来訪者数を見ると、阿寒湖アイヌコタン(アイヌコタン・イコㇿ)は約26万人、それに次ぐ二風谷アイヌ文化博物館は約7万人となっている(ウポポイは同ツールで地点登録されていない)。

(注6)メッシュが付されていない地点は、NITASにおいて、時間算出の基準となる情報が当該地点に登録されていない等の理由による(図2も同様)。

(注7)白老の最寄り駅から対象メッシュの最寄り駅までを鉄道で移動し、それぞれの最寄り駅までは自動車で移動する想定で算出。

(注8)観光庁. (2023) “旅行・観光消費動向調査 2023年(確報)” https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/shohidoko.html

(注9)なお、同データにおいては、二風谷の訪問ログは1件、阿寒湖アイヌコタンの訪問ログは0件であった。

(注10)日本の大手旅行レビューサイトにおいて、ユーザーが投稿した北海道旅行のレビューからウポポイを訪問先に含む旅程を抽出し、同一旅程内の前後訪問地を二次メッシュに変換して作成。ユーザーが前後訪問地として同一メッシュ内の複数の地点を挙げた場合には、重複を排除し、各地点を1カウントとして集計。

(注11)United Nations (2009) “State of the World’s Indigenous Peoples” https://social.desa.un.org/publications/state-of-the-worlds-indigenous-peoples-volume-i

(注12)Michelle Whitford & Lisa Ruhanen (2016) “Indigenous tourism research, past and present: where to from here?”, Journal of Sustainable Tourism, 24: 8-9, 1080-1099, DOI: 10.1080/09669582.2016.1189925

(注13)アイヌ民族がヒグマ猟で子熊を捕獲した際に、その子熊を1~2年ほど集落で飼育した後に供儀し、魂をカムイモシㇼ(神々の世界)に送り返す儀礼。アイヌが、子熊の養育をカムイ(神)から「任された」名誉に感謝するとともに、同じくカムイである子熊が人間の世界を再訪し、安定的に食料もたらしてくれるよう、盛大な祈願を行う(財団法人 アイヌ文化振興・研究推進機構. (2005) “アイヌ生活文化再現マニュアル イオマンテ 熊の霊送り【儀礼編】” https://www.ff-ainu.or.jp/manual/files/2005_12.pdf)。

(注14)齋藤玲子. (2000) “北海道観光案内のなかのアイヌ文化紹介の変遷 : 昭和期の旅行案内・北海道紹介記事の考察をとおして”

(注15)齋藤、前掲論文

(注16)齋藤、前掲論文

(注17)杉本リウ. (2023) “ウポポイにおける来場者から職員へのマイクロアグレッションの事例 : アヌココロ ウアイヌコロ ミンタラ(国立民族共生公園)の場合”

(注18)Indigenous Tourism Association of Canada (ITAC). (2013) “NATIONAL GUIDELINES: Developing Authentic Indigenous Experiences in Canada” https://indigenoustourism.ca/tools-resources/national-guidelines/

(注19)Indigenous Tourism Association of Canada (ITAC). (n.d.) “The Original Original Accreditation Program” https://indigenoustourism.ca/programs-services/the-original-original-accreditation-program/

(注20)ITAC、前掲ガイドライン

(注21)厳密には、同ガイドラインでは「先住民族ツーリズム(Indigenous Tourism)」と「先住民族カルチャーツーリズム(Indigenous Cultural Tourism)」を明確に区分しており、前者が「大多数を先住民族自身によって所有・運営され、運営地の先住民族コミュニティとの接続性や責任を示す観光ビジネス」と定義されている。一方で、後者は、先住民族ツーリズムの要件に加えて、「訪問者が体験する内容の大部分に、先住民族固有の文化を、適切な形で組み込んでいる」ことが求められる。

地域

地域