輪島市の産業復興ビジョン~ローカルファーストによる新たな価値の創造~

2025年4-5月号(Web掲載のみ)

2024年1月1日に発災した「令和6年能登半島地震」、9月21日から23日にかけて発生した「令和6年奥能登豪雨」により、お亡くなりになられた方々に対しまして、心より哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様に対しても、心からお見舞いを申し上げます。

1. はじめに

震災以降、被災地の現場では、住民やボランティア、事業者、行政、NPOなどのさまざまな関係者によって、それぞれの立場から復旧に向けた取組みが行われてきた。

約1年が経過した今、電気・ガス・水道といったライフラインの回復、道路の通行確保、必要な応急仮設住宅6,882戸の完成など、最低限の生活環境の整備は進み、同時に、住民の方々の努力によって地域の暮らしを守るための取組みも行われている(写真1)。また、6月に公表された「石川県創造的復興プラン」を受け、被災市町における復興まちづくり計画が検討・策定されている(注1)。

一方、これらの被災市町は震災前から人口減少と高齢化が急速に進んでいた地域であり、輪島・珠洲市の推定人口が震災前から3割減少しているとの報道もあるように(注2)、被災地外への人口流出が懸念されている。また、商店街は仮設で運営を続けているなど産業の基盤となるインフラの復旧は途上である。こうしたなかで、地域に活気が戻るためには、地域経済が着実に再生する見通しやそのための道筋が示されることが不可欠であり、それがまた、新たな需要を呼び込み、能登の創造的復興へとつながっていく必要がある。

本稿では、当社が日本商工会議所からの委託を受けて支援した輪島商工会議所の「輪島市の産業復興ビジョン」(以下、ビジョン)を紹介することで、輪島市のみならず、能登、ひいては人口減少などによって多様な課題に直面している全国の各地域が、持続可能な地域経済社会を構築するために必要な考え方等を検討する。

2. 輪島市の被害状況と現在

石川県能登地方を震源地とするマグニチュード7.6の令和6年能登半島地震は、輪島市にも壊滅的な被害を与えた。市内の建物の約6割が半壊以上の被害を受け、避難者数もピーク時には13,636人と人口の半数以上を超えた。輪島商工会議所の約1,000の会員事業者の多くとも連絡が取れず、2024年2月2日時点で電話・訪問等ができた183事業所でも9割以上が被害を受けていた。

現在は、応急仮設住宅が2,897戸建設され、避難者数も一桁台に減少、輪島商工会議所も993の会員事業者と連絡がとれ、そのうち6割を超える633事業所が営業を再開している(仮再開を含む)。

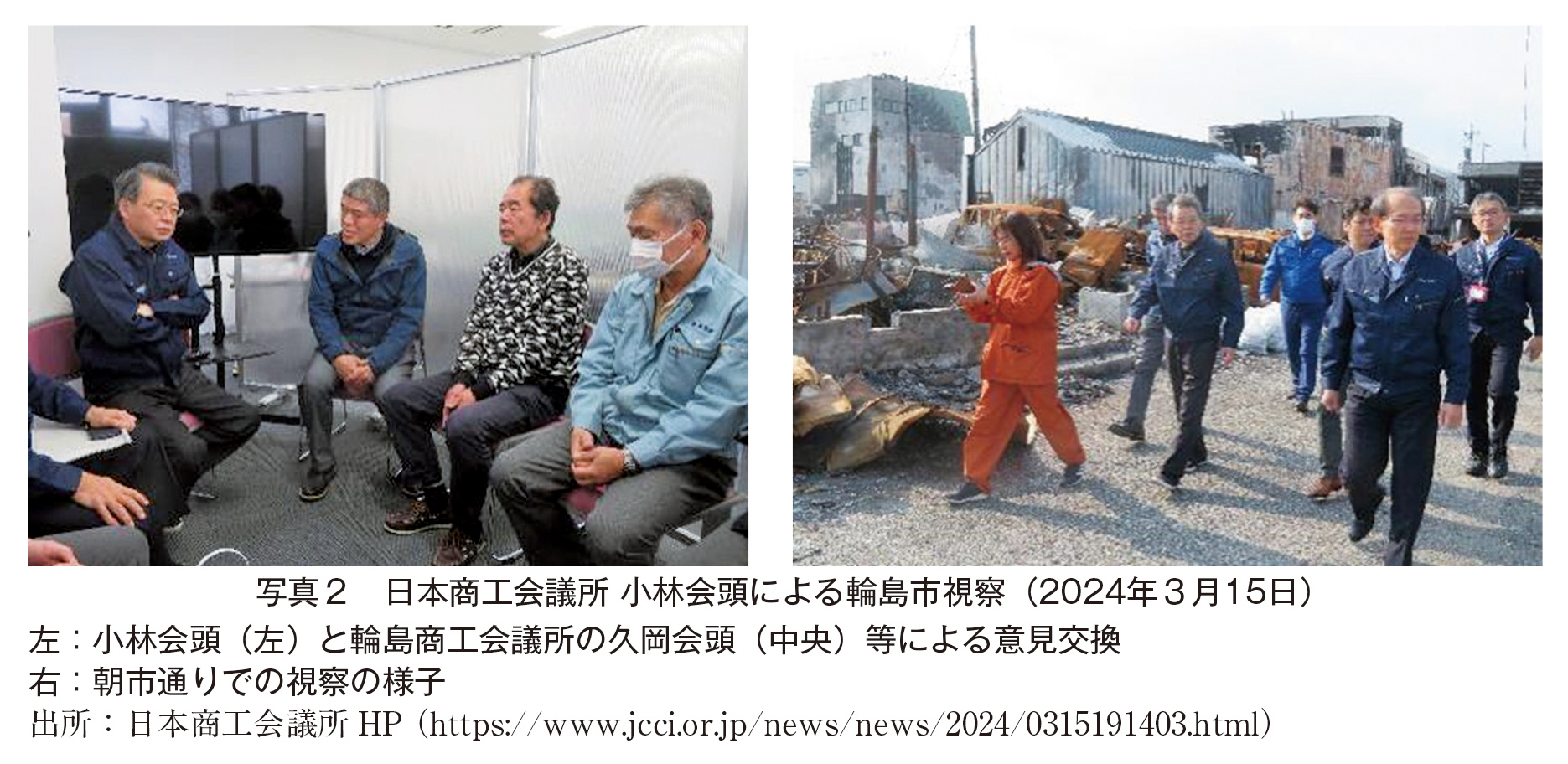

輪島商工会議所自身も大きな被害を受けたが、当時より、地域の復興を早期に実現するためには、復旧の段階からビジョン策定を準備しておく必要があると考え、2024年3月に日本商工会議所の小林会頭が現地視察に訪れた際に支援を要請、ビジョン策定に向けた検討が本格的に始まった(写真2)。

https://www.jcci.or.jp/news/news/2024/0315191403.html

3. ビジョンについて

(1)概 要

輪島商工会議所が中心となり、2021年3月に30年後の輪島を見据えた「次世代につなぐ輪島のまちづくりビジョン(注3)」を策定している。「観光」、「定住」、「産業」の3つの視点から長期的に輪島市の活性化を図ろうとするもので、今回は、これらを踏襲しつつ、会員事業者等への幅広いヒアリング、震災による状況変化の反映、必要な再構築を行うことによって、検討が進められた。

基本的な考え方は、30年後のありたい姿を描き、バックキャスティング方式でそこに至る道筋を産業面に特化して示し、あらゆるステークホルダーを巻き込みながら、豊かな地域資源を活用する新たな産業や付加価値の創出を目指すもので、ローカルファーストの視点を取り入れた3つの柱(「稼ぐ観光産業の構築」、「新たな産業立地の可能性の創出」、「まちづくりそのものの産業化」)が定められている。

また、今回のビジョンでは、ヒアリング等を通じて、大きな二つの特徴が生まれている。一つ目は3つの柱を踏まえた30年後のありたい姿をスケッチしたこと、二つ目は2035年頃に一人当たりGRP(域内総生産)を700万円にすることを目指すという数値目標を掲げたことである。

(2)ありたい姿のスケッチ

一つ目の特徴であるスケッチは、3つの柱から導かれる将来のイメージを統合したものである。現状の延長線上としてではなく、自分たちの想いや価値観に基づいて、将来のありたい姿を描いたものであり、目指す姿が明確であればあるほど、人々を動かす大きな力を持つが、言葉や文章だけではどうしても曖昧な部分が残る。このため、ステークホルダーが同じイメージを持つことができるよう、具体的なスケッチに落とし込んだものである(図1)。

それは単なる一枚の絵ではなく、輪島らしい豊かな日常生活そのものを地域資源とする、そのためにカーボンニュートラルの取組みを活用する、若者がビジネスをしたくなる環境を整備する等々、一つ一つのコンテンツに意図があり、時間をかけてすり合わせが行われたものの結晶である。

(3)一人当たりGRP700万円

二つ目の特徴である一人当たりGRP700万円は、ヒアリングの過程で、若手事業者を中心に、こういうところを目指していく必要があるという意見があったことから、設けられたものである。人口が減少するなかでも、生産→分配→支出と流れる所得の循環である地域経済循環の再構築によってGRPを維持(場合によっては拡大)することができれば、一人当たりGRPは増加し、一人ひとりの豊かな生活を支える経済的基盤が維持されるという考えである。

2020年時点の輪島市の一人当たりGRPは318万円であり、700万円は非常に高い目標のようにも感じられるが、決して実現不可能は目標ではない。

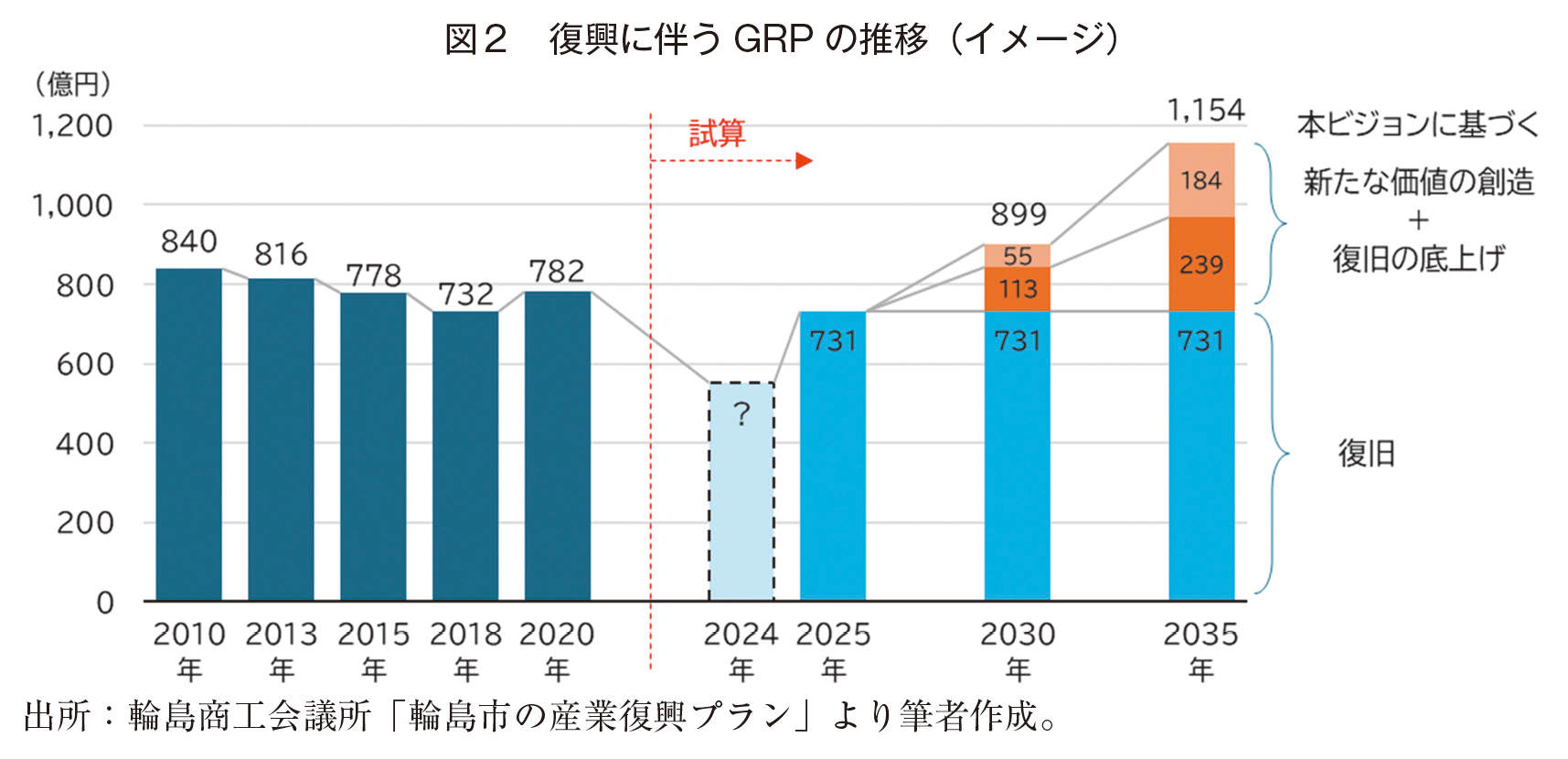

国立社会保障・人口問題研究所の推計(震災前)によれば、輪島市の2035年の人口は16,492人とされており、一人当たりGRP700万円を実現するために必要なGRPは1,154億円と試算される。2020年時点の輪島市のGRPは782億円であることから、2035年までに372億円を積み上げる必要があるが、建設を中心とする復旧・復興需要の下支えを踏まえ、国が目指す成長移行ケースと同じ成長率(年率2.9%(注4))を実現することで、239億円の底上げが期待できる。このため、今後約10年かけて獲得すべき付加価値は184億円と試算されるが、観光産業の稼ぐ力の一層の拡大、新たな産業の立地、まちづくりの産業化に取り組むことによって、十分に達成可能な水準と考えられる(図2)。

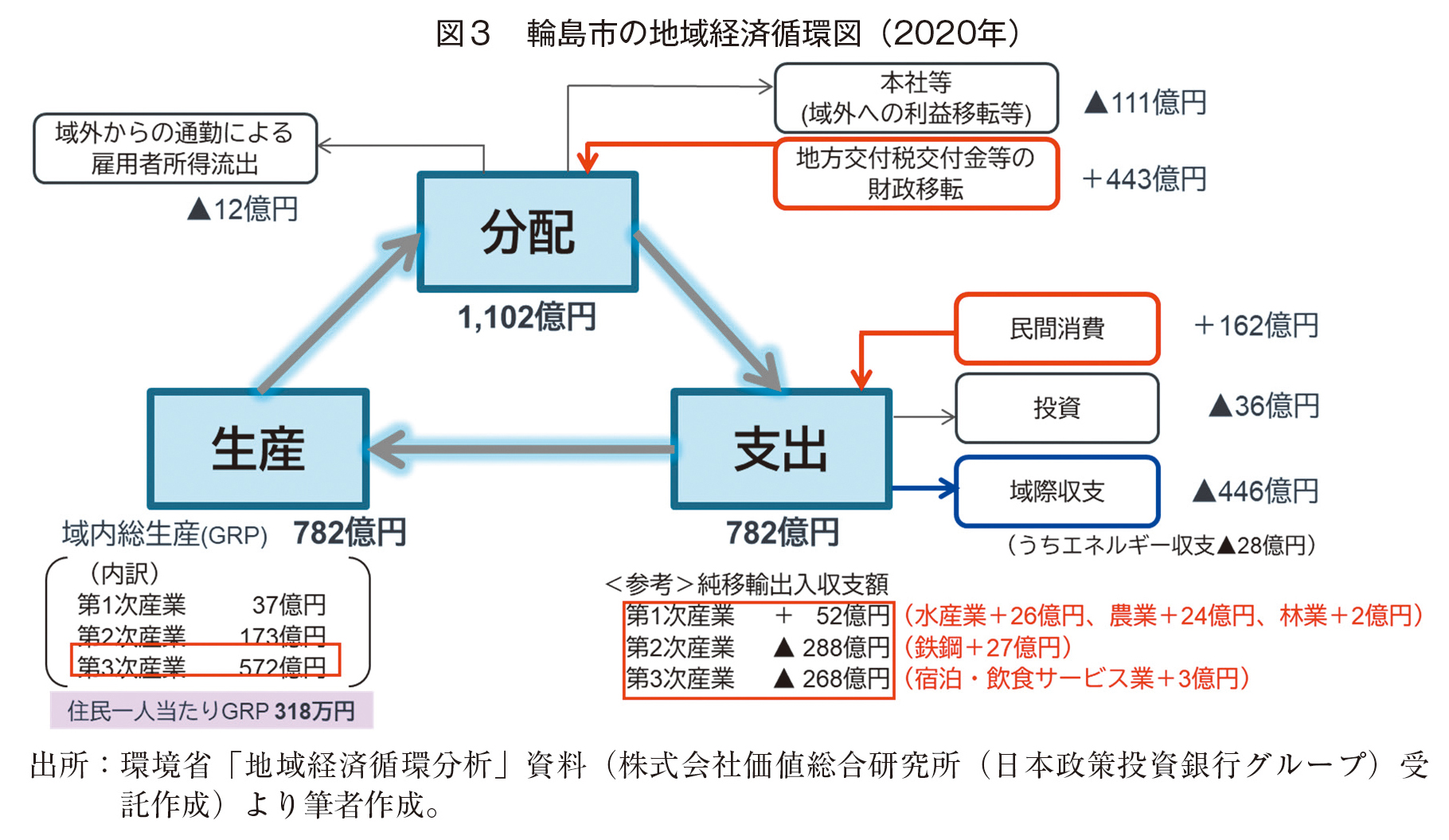

また、輪島市の2020年の地域経済循環を見ると、生産段階のGRPは782億円であるが、交付金等の財政移転等を加味した分配段階の金額は1,102億円となっており、そもそも輪島市には1千億円を超えるお金が集まっていることが分かる(図3)。これは、地域内で販売等されている商品・サービスの多くを市外から移輸入し、域際収支が大幅な赤字(所得が市外に流出)となっているため、GRPが782億円に留まっていることを示しており、地域で出来ることは地域で賄おうとするローカルファーストの考えに基づく地域資源の活用によって域際収支が改善し、GRPが向上する余地があることを示している。

(4)具体的取組の体系

ビジョンにおける具体的取組の体系は、前述の通り、3つの柱に従って整理されている。

「稼ぐ観光産業の構築」としては、いたずらに観光入込客数を求めず、富裕層やインバウンドなど高消費者層を対象にした交流人口の拡大のため、輪島塗や朝市など輪島市固有の地域資源の復旧、輪島市ならではを活かした新たな地域ブランドの創出・観光スタイルの提示などに取り組むこととしている。

「新たな産業立地の可能性の創出」としては、豊かな自然を背景とする大きな再生可能エネルギーの導入ポテンシャルの活用や、復旧段階からZEH・ZEB(注5)化を推進するなど、いち早く脱炭素の取組みを実現して先進地域としてのブランドを構築するとともに、それらの取組みを通じて脱炭素関連産業の集積を図り、農林水産品のブランド向上にもつなげていくことに取り組むこととしている。

「まちづくりそのものの産業化」としては、インフラや安全安心の根幹は行政が担い、その土台のうえで、住民などのニーズを踏まえた多様なサービスの開発や、社会的な課題を解決して質の高い暮らしを提供する取組みなどは民間が担うものという考え方に基づいている。そのためのチャレンジの場を提供することなどによって、特に若年層がビジネスをしたくなるまちづくりを進め、挑戦を受け入れる態勢づくりを交流人口の更なる拡大につなげる取組みを進めることとしている。

いずれも、地域経済循環を強く太くする観点から整理されており、これらを一つ一つ着実に進めていくことで、一人当たりGRP700万円は実現に近づくものと考えられる。

4. ビジョンの実現に向けて

ビジョンをとりまとめただけでは意味がなく、具体的取組を実行に移し、ありたい姿に向かって一歩ずつ進めていくことが重要である。そのため、2024年10月28日に、ビジョンを「輪島市復興まちづくり計画検討委員会」に提出、一部は2025年2月26日に策定された「輪島市復興まちづくり計画」(以下、復興計画)に反映されている。ただ、全てが十分に反映されているとは言い難く、また、今後の状況変化にも柔軟に対応し、モレやダブりなく、官の復興計画と民のビジョンが車の両輪のように連携しながら推進されていくためには、官民で率直に意見交換ができる協議会のような場が必要である。

また、広域観光のように、輪島市だけではなく、能登の各市町、石川県、場合によっては国も巻き込んだ取組みを行う必要がある場合には、日本商工会議所や北陸経済連合会に、民間をとりまとめる立場や役割が期待される。

特に北陸経済連合会は、被災地域の各地商工会議所等が会員となっていること(注6)、2024年6月に2035年頃を見据えた能登地域のありたい姿を産業面に特化して策定した「能登半島地震からの産業復興・再生ビジョン~2035年を見据えた能登地域の創造的な復興に向けて~(注7)」を公表していることなどから、広域での復旧・復興に向けた意見・情報交換のハブとなることが求められている。

5. おわりに

ビジョンの検討・策定を通じて、「輪島にあって都会に乏しいものを資源として活用する発想が重要」、「まず我々が楽しまないといけない」といった意見が多く聞かれた。東京にないものを不便といって嘆くのではなく、強みとして再定義し、地域の稼ぐ力につなげようという姿勢が感じられる。それは、この地域で生きていくという覚悟の表れでもある。

人口減少は、東京ですらも避けて通れない事象であり、一部の都市圏以外は、現に直面している喫緊の課題であろう。そうしたなかで、人口減少を前提に、自分たちでいかに地域経済循環を再構築し、一人当たりGRPを維持・拡大しようとするビジョンの考え方は、大いに参考となろう。

また、現地の当事者以外の我々にできる支援の一つは、輪島や能登の現状を広く発信することである。人口が減少するなかで地域の稼ぐ力を維持・向上するためには、観光客を呼び込むだけではなく、地域課題の解決に関心をもつ人材を含めた交流人口を拡大し、関係人口を増やすことが求められる。そして、一人でも多く関心を持って貰うためには、一人でも多く情報を届ける必要があり、それが震災からの復旧・復興を後押しする力にもなる。

本稿が一人でも多くの人の目に触れ、少しでも輪島や能登の復興に関心を持ち、持ち続ける人が増える契機となることを期待する。

(本稿は、2025年2月末時点の情報に基づき執筆されたものである。)

(注1)輪島市・珠洲市・能登町・穴水町・志賀町は策定・公表済み、七尾市・中能登町は2025年3月末までに策定・公表予定。

(注2)2025年2月21日付読売新聞オンライン(https://www.yomiuri.co.jp/national/20250220-OYT1T50184/)。

(注3)輪島商工会議所HP(https://wajimacci.or.jp/2021/02/4504/)

(注4)2024年7月29日経済財政諮問会議資料1-2「中長期の経済財政に関する試算(2024年7月(内閣府))(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0729/agenda.html)

(注5)ZEH:net Zero Energy House(エネルギー収支がゼロ以下の家)、ZEB:net Zero Energy Building(エネルギー収支がゼロ以下の建築物)

(注6)珠洲商工会議所、七尾商工会議所、輪島商工会議所、石川県商工会連合会

(注7)北陸経済連合会HP(https://www.hokkeiren.gr.jp/materials/research/1945.html)

地域

地域