『日経研月報』特集より

地方創生2.0時代における公民連携

2025年4-5月号

1. はじめに

我が国における公民連携の歴史は、第2次中曽根内閣政権下において1986(昭和61)年に制定された「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下、民活法)」にまでさかのぼることができる。その後、1992(平成4)年に英国において新しい公共調達の手法としてPrivate Finance Initiative:PFI(以下、PFI)が誕生し、我が国でも1999(平成11)年に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、PFI 法)」の施行を契機に導入された。このように、施設の整備、すなわちハード面での民間の資金や能力を活用することから進められてきた。

その後、2001(平成13)年に小泉内閣が発足したことで、公民連携を巡る環境は大きく変化していくこととなる。同内閣は、経済財政運営と構造改革に関する基本方針、いわゆる「骨太の方針」を毎年策定しているが、2001年6月に閣議決定された骨太の方針において、『公共サービスの提供について、市場メカニズムをできるだけ活用していくため、「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、公共サービスの属性に応じて、民営化、民間委託、PFIの活用、独立行政法人化等の方策の活用に関する検討を進める。』ことが明記された。こうした公共サービスの民間開放が、PFIを含むPublic Private Partnership:PPP(以下、PPP)の拡大につながっていったものと考えられる。

特に、2003(平成15)年6月の地方自治法改正により創設された指定管理者制度の創設は、従来は公共団体、公共的団体、地方自治団体の出資法人等に限定されていた公の施設の管理運営を、民間事業者も含めた幅広い団体にも委ねることを可能とした。これは管理運営の部分においても民間の能力を活用するといった大きな契機になったといえよう。

その後、2011(平成23)年のPFI法改正により導入された公共施設等運営権や、2017(平成29)年の都市公園法改正により導入された公募設置管理制度(Park-PFI)等、民間の経営能力も活かせる環境整備が進み現在に至る。

すなわち、ハード整備を中心とした公共市場の開放を端緒として、公民が協働する機会を積み重ねるなかで、公的なサービスの担い手としての民間の能力が、維持管理運営へ、さらには施設経営の面でも活用されるようになってきたといえよう。ただし、あくまで公共と民間という主体が存在し、それぞれが担うべき役割を果たすという観点で、どちらかが主としてその責任を負い、一方が従として貢献する、という、いわば主従の関係による遂行が基本となっている。

弊社は主に省庁や地方公共団体等の公的機関を支援する立場から、個別事業の導入可能性調査や導入支援としてのアドバイザリー業務やモニタリング業務、さらに事業終了段階での効果検証業務等を担ってきた。各業務において実現すべきことは何で、そのためにはどういった主体がいかなる役割分担でそれぞれの責任を果たすことが適切なのか等を分析し、スキームの構築から実行までを支援してきた。

PFI法施行から25年以上が経った現在、PPPの導入支援に関連する業務だけでも、その実績は延べ1,000件以上に及ぶ。そうした経験のなかで、前述した管理運営部分への民間活力導入等の変化を経て、さらに新しい動きを感じる取組みがあることから、そうした事例からの示唆を得つつ、地方創生2.0の時代の我が国における公民連携の方向性について論じてみたい。

2. 地域イノベーション連携(注1)

まず取り上げたいのが、地域イノベーション連携(Local Innovation Partnership:LIP(以下、LIP))である。この言葉は、一般財団法人地域総合整備財団(以下、ふるさと財団)が、約20年に及ぶ公民連携に係る調査研究を経て、今後求められる新たな公民連携の仕組み・取組みについての必要性を認識し、事業を開始するにあたり設定した造語である。

地域課題が複雑化・多様化し、既存の手法だけでは課題解決が難しくなっているなか、さらなる公民連携が求められる。同時に、既存の解決手法の延長ではなく、新たな発想で地域のイノベーションによる課題解決の可能性を追求していかなければ、これらの課題を解決していくことはできない。こうした認識に立ち、一部の自治体で実施されていたものを一般化すべく2021(令和3)年から地域イノベーション連携研究会が設置され、学識経験者、国、自治体、そして民間企業等の多様なメンバーが参加し、調査研究が進められてきた。

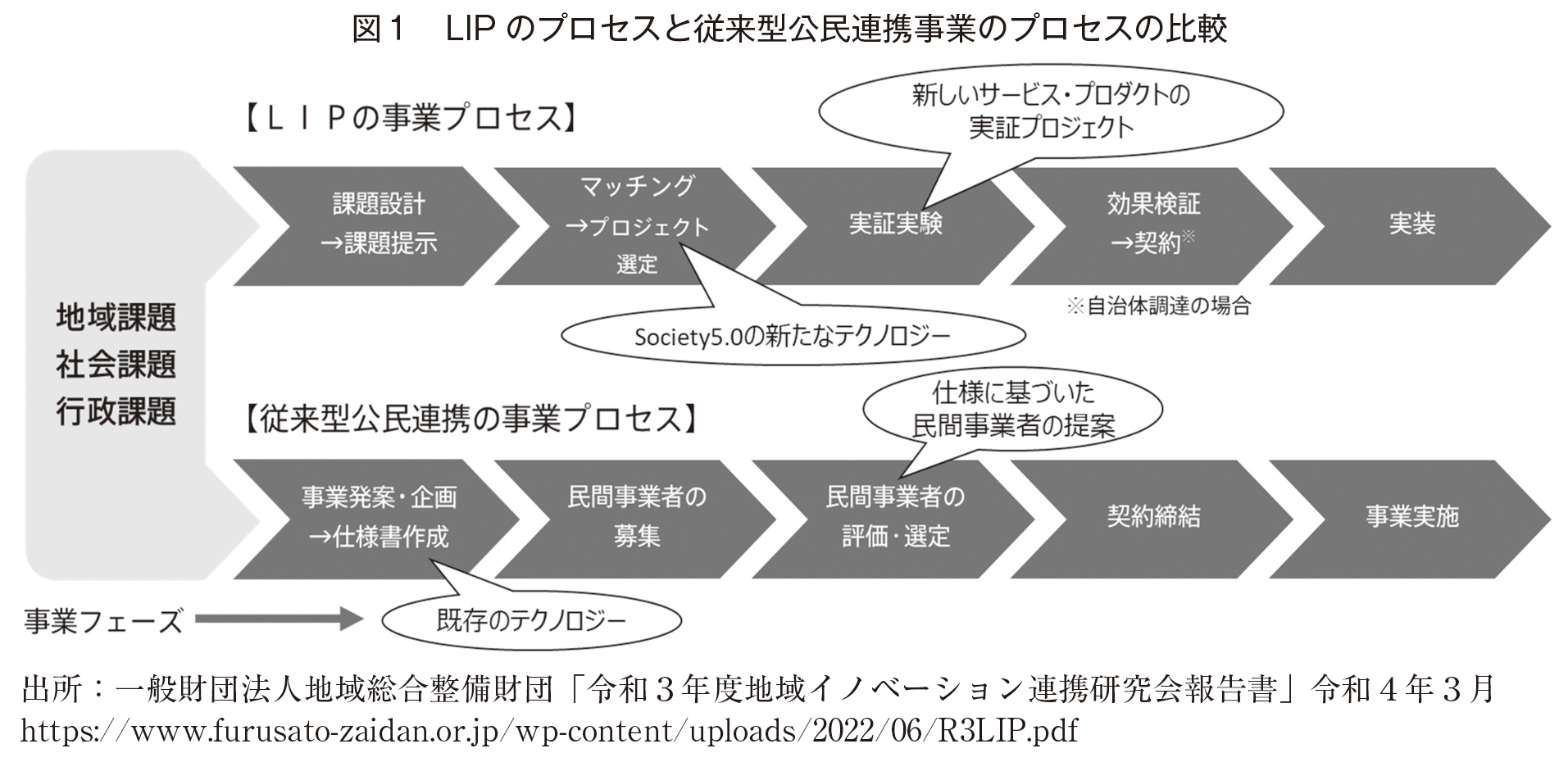

具体的には図1のように従来の公民連携事業とはプロセスが異なるものであり、かつ次の3つの要件すべて満たす取組みと定義されている。

① Society5.0につながる技術を活用し、地域の課題を解決するために実施する取組み。

② 公共(自治体)が民間との公民連携による開発・実証・事業化に向けた仕組みを構築する取組み。

③ 公共(自治体)と連携した民間が課題解決のためのサービスやプロダクト等を創出する取組み。

https://www.furusato-zaidan.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/R3LIP.pdf

本取組みで注目したいのは、従来のように公共側が課題とそれに対する対応策を予め検討し、実施するための仕様を作成して発注主体(主)となり、民間事業者に委託をする、すなわち民間事業者は受託者(従)となる、といった形ではない公民連携の体制ができていることである。

具体的なプロセスは次のように整理できる。

① 自治体はLIPで解決したい地域課題を民間事業者に提示する。

② 民間事業者は課題解決策を提案する。

③ 自治体は提案の中から、民間事業者と連携してサービスやプロダクトの実装・事業化を目指す課題解決策=プロジェクトを採択する。

④ 民間事業者は、自治体から提供された実証フィールドを活用し、サービスやプロダクトの実装を目指して実証実験を行う。

⑤ 実証実験の結果を、自治体と民間事業者で検証し、効果が認められれば実装・事業化を進める。

ここで強調したいのは、自治体が調達することが前提であった公民連携事業とは異なり、効果が確認できない場合はプロジェクトの失敗であり、事業化できない一方で、効果が確認できれば、地域課題解決において有効なサービスやプロダクトとして、当該自治体が調達するケースだけではなく、他の自治体や民間サービスとしての実装も想定しうる、ということである。

これは、公民が、地域課題を事業開発の資源として活用し、かつ双方が協働することで、有効なサービスやプロダクトが生まれ、より良い社会の実現へつながりうると同時に、地域において産業を興す原動力として公民連携が活用されているともいえるのではないだろうか。

LIPの先進地といえるのが、2017(平成29)年にUrban Innovation Kobe(以下、UIK)を開始した神戸市である。2019(令和元)年からはUrban Innovation Japanとして神戸市内のNPO法人が他都市に展開している。神戸市は、もともと2015(平成27)年から開始した500KOBE ACCELERATORをはじめとした起業家支援の取組みもあるなど、スタートアップ支援、イノベーション創出に積極的であると同時に、民間活力の導入にも積極的な自治体である。

2018(平成30)、2019(令和元)年に同市が実施したUIKに参加し、サービス開発につながった事例として、図2に示すためまっぷ(ためま株式会社)がある。これは、神戸市長田区総務部まちづくり課が提示した「区内では子育てイベントがたくさんあるのに、その世代に情報が届いていない。」という課題に対し、同社がチラシを掲載する自社のアプリを改良して自治体向けに提供し、子育て世代への情報共有を目指したことから発展していった。

https://www.city.kobe.lg.jp/d49614/kuyakusho/chuoku/oshirase/event/tamemapputyuou.html

このアプリを利用すると、現時点以降に参加可能なイベントの表示とGPS地図連動の情報基盤によって、自分の行ける・行きたい範囲の情報を欲しい時に簡単に見つけることができる。結果として、地域住民の欲しい情報へのアクセスを容易にすると同時に、住民をつなげ、また地域への愛着醸成にもつながりうるサービスへと発展した。

こうした成果に至った背景には、公共側が仕様を提示するのではなく、情報が届いていないという課題を示したことがある。それに対し、チラシを掲載するアプリを開発していたスタートアップが、市民の視点を取り入れることで、住民発信型掲示板アプリへの改良に取り組んだこと(注2)、さらにその改良プロセスにおいて公民が連携したことが要因となっている。その後、同社のサービスは他の自治体への導入が進むとともに、2023年には本社を神戸市に移転するなど、市の産業振興にもつながっている。

3. 石高プロジェクト(注3)

前述した神戸市の事例は地域コミュニティに根差したプロジェクトであるが、一方で地域の生業の維持を、より広い関係人口も含めて持続可能なものとする仕組みを構築する取組みとして、「石高プロジェクト」を取り上げてみたい。

このプロジェクトは福島県西会津町で2023(令和5)年度から運用が開始されたものである。西会津町の風景を支えてきた小さな生産活動とその担い手である「米農家」と「米」をテーマに、小さな生産活動を支える小さな経済の仕組みづくりを行っている。

そもそもの始まりは、東日本大震災後に同町にUターンした住民の危機感にあった。すなわち、震災後の同町を含め、全国の地方都市では、耕作放棄地や空き家が増えている。こうした事態の進展は、地方都市の魅力の一つでもある写真1に示すような田園風景が失われることを意味し、さらに人口の流出が進み、消滅自治体が増加する。そして、我が国全体で見れば、食糧安全保障の懸念が拡大するという悪循環につながっているのである。

折しも西会津町においては、2021(令和3)年に西会津町デジタル戦略を策定し、最高デジタル責任者として総務省地域情報化アドバイザーや会津大学産学イノベーションセンター准教授などの経歴を持つ藤井靖史氏を任命していた。前述した住民が藤井氏に相談したことから、技術を持つ人材とつながり、石高プロジェクトが開始されたという。

その結果、ブロックチェーン技術を活用し、農家と消費者がデジタルでつながり、貢献が公平に評価される仕組みが構築された。すなわち、米を食べる側とつくる側で不作のリスクを共有し、関係性を構築しながら価格の一定化をはかる仕組みであり、保険や債券の仕組みを使うことからブロックチェーン技術が活用されているものである。

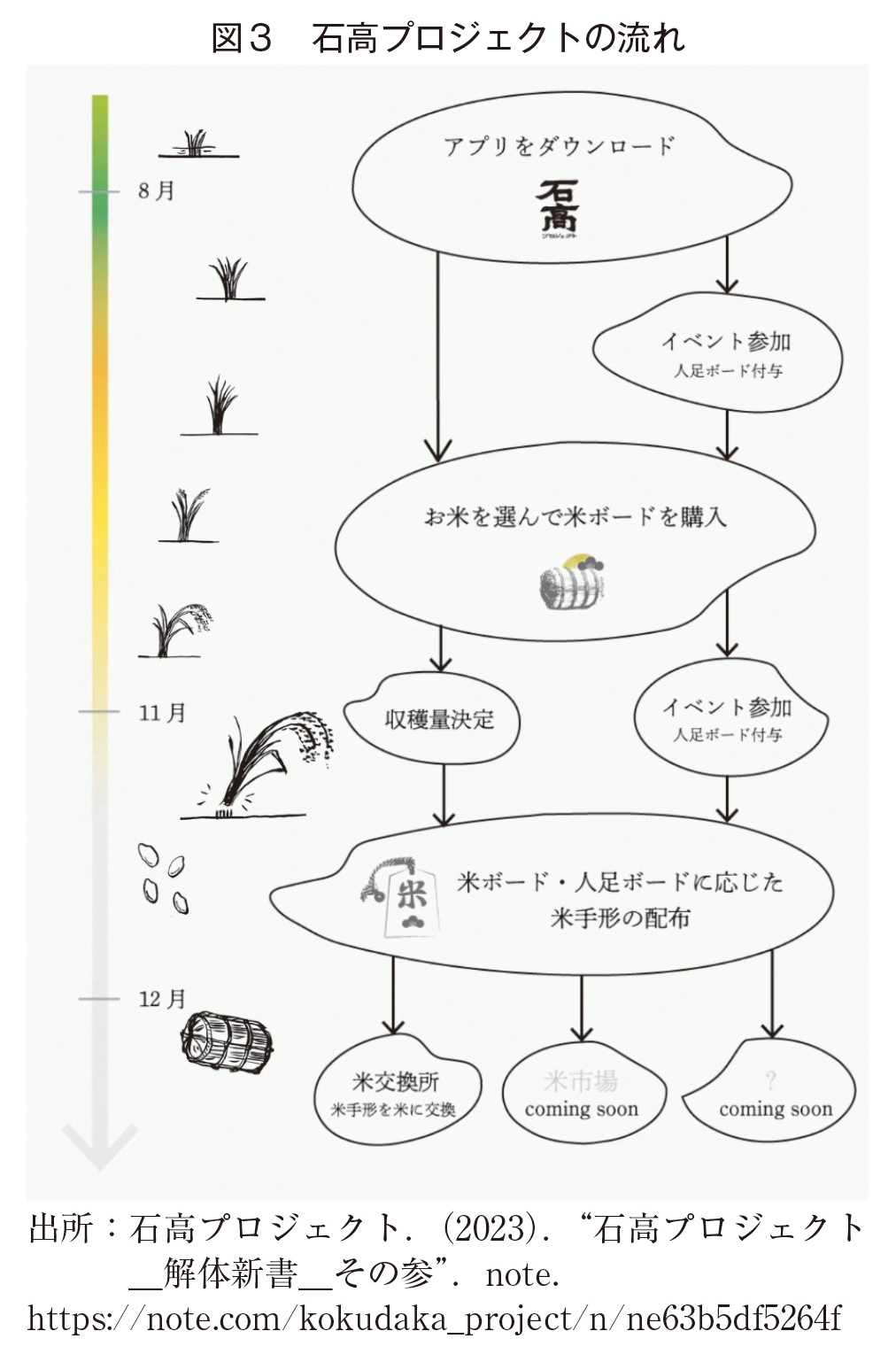

具体的な流れは次の図3に示す通りである。まず参加者は、アプリをダウンロードし、当プロジェクトに参加する。そして、NFT(Non-Fungible Token)で、今年収穫されるお米を先払いで購入したり、ボランティアやSNS等、農家の助けになるような貢献をしたりすることができる。その貢献に応じて、お米収穫後に配布される「米手形(現物のお米と交換できる引換券の機能を持つもの)」が発行される。

https://note.com/kokudaka_project/n/ne63b5df5264f

条件不利地、非効率、不便、大量生産に向かない等、小さな田舎の風土を活かした生産活動に価値を見出し、その活動を、中央を介さずに等価交換できる。すなわち、今まで可視化しづらかったような貢献に対しての報酬を、お米で渡すことができる。これが「現代の米本位制」を意味しているとのことであった。小さな田舎同士の経済圏を生み出す橋渡しとなっているといえよう。

このように、地域住民が解決したいと思う地域課題に対し、自治体が中心となって構築されていたネットワークが活かされ、地域社会において多様な関係者による取組みが実現し、実際の課題解決につながっている、より広い意味での公民連携といえるのではないかと考える。

そして、今後の人口減少、少子高齢化等により担い手不足が深刻化するなかで、公共が、民間がといった垣根を越えて地域課題に向きあい解決していくうえで、大きな可能性を感じさせる取組みである。

4. おわりに

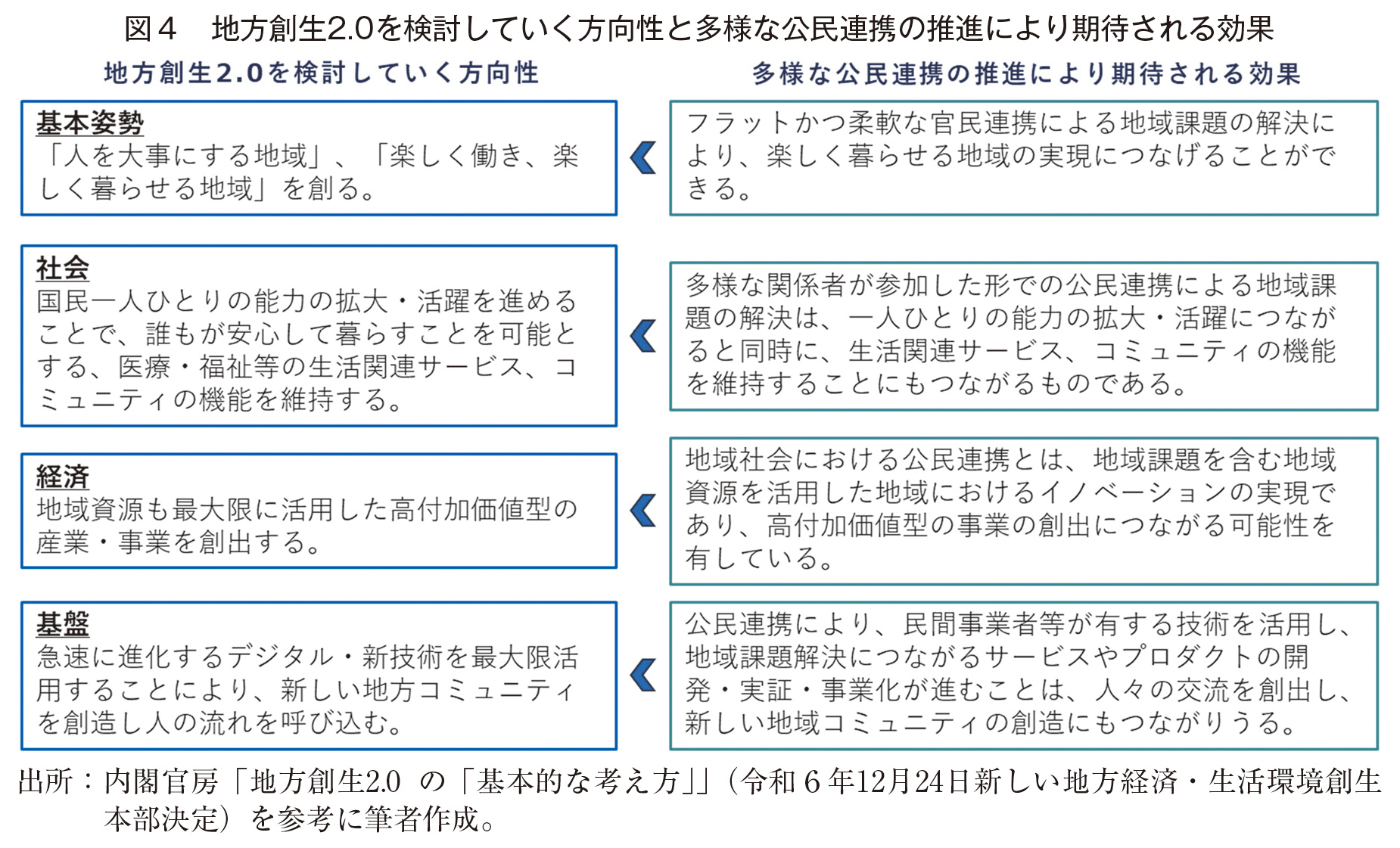

2024年10月11日に発足した石破政権は、地方創生を看板政策に掲げている。そして、2024年12月24日に閣僚会議「新しい地方経済・生活環境創生本部」において決定された、『地方創生2.0の「基本的な考え方」』において、基本姿勢として、全国の自治体が直面する人口・生産年齢人口の減少を正面から受け止めつつ、「人を大事にする地域」、「楽しく働き、楽しく暮らせる地域」を創造していくことが掲げられた。そして、その具体的な内容が社会、経済、基盤という3つの観点で整理されていると同時に、その手法や進め方も示されている。

そこで、図4において、これまで取り上げた多様な公民連携を中心に、その推進が地方創生2.0にいかなる効果を与えると期待されるかの整理を行った。そして、柔軟な公民連携の取組みの効果は、地方創生2.0の方向性を踏まえたより良い地域社会の実現に貢献するものと考える。

なお、同文書では、「地方創生」を10年前に開始して以降、全国各地で取組みが行われ、さまざまな好事例が生まれたことは大きな成果である一方、こうした好事例が次々に「普遍化」することはなく、人口減少や、東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至らなかったことをまず指摘している。

そして、好事例の普遍化がなぜ進まなかったのかについて、自治体は、国―都道府県―市区町村という「縦」のつながりのみならず、他の町といった「横」の関係を改めて意識することが必要であること、また、各地域において、学生などの若者も含めて、「産学官金労言」の関係者が、「女性や若者にも選ばれる地域」となるため、自ら考え、行動を起こすことが必要といったこと、さらに、RESAS(地域経済分析システム)などを活用した客観的なデータの分析も重要と指摘している。

今回取り上げた事例は、場所も、自治体の規模も異なるが、そこで生み出されたものは、他自治体においても活用可能なものであり、その手法も全国の自治体で取る得るものである。実際、ふるさと財団はLIPの普及に向けて2025(令和7)年度以降はプラットフォームを構築することとしている。

今後も、こうした取組みが各地域において紡がれ、地域社会をより良くしていくことにつながっていくこと、その際、そこでの手法はもちろんのこと、多様な関係者が持つ力を合わせ、より良い地域創りに前向きかつ主体的に協働することも「普遍化」し、日本全体の底上げにつながっていくことを期待したい。

(注1)ここで提示しているプロセスはこうした取組みをさまざまな自治体等が活用できるよう一般化した内容に準拠している。従って、ここで示された手法に限定されるものではないことに留意されたい。

(注2)神戸市経済観光局企業立地課 神戸市企業進出総合サイト掲載 「ためま株式会社インタビュー記事」(https://kobe-investment.jp/interview/tamema/)

(注3)本プロジェクトについては、西会津町訪問時のヒアリング結果に加え、西会津町公式HPやnoteに掲載されている「石高プロジェクト」の記事等を参考にしている。(https://note.com/kokudaka_project)

地域

地域