『日経研月報』特集より

シリーズ「となりの新規事業」(第1回)

四国電力の挑戦~地域と共に創る新たな価値~

2025年4-5月号

この度、「となりの新規事業」と題して企業の新規事業をテーマにした新連載を開始します。本連載では、さまざまな企業の新規事業担当者より、新規事業立ち上げの経緯や背景、そこに込められた想い、新たな事業創出に向けた取組み、直面している困難や課題、さらにはイノベーションを生み出す組織文化の形成や人材育成に関する取組み等についてインタビュー形式でお話を伺います。新規事業の必要性や重要性が強調されるようになり久しいですが、実際の現場ではどのようなことが考えられ、進められているのか、担当者はどのような想いで取り組んでいるのかを明らかにすることで、新規事業創出に挑戦する方々のヒントになればと考えています。また企業にとって新規事業がなぜ必要か改めて考える機会となれば幸いです。

第1回は、四国電力株式会社新規事業部 部長 三島宏之氏にお話を伺いました(本稿は、2025年2月14日に行ったインタビューを基に取りまとめたものです)。

1. 四国電力に新規事業部はなぜ必要か?

聞き手 まず、新規事業部が設置された経緯や背景について教えてください。

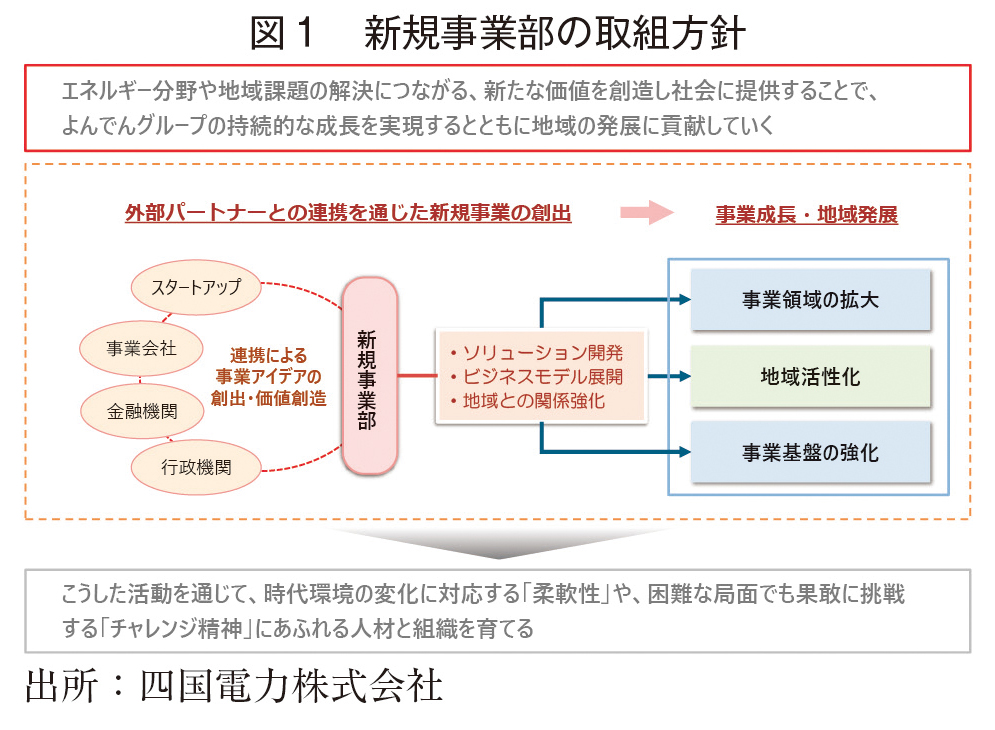

三島 元々当社では「事業企画部」という組織が、グループ企業の管理と、新規事業の立ち上げ・推進の役割を担っていました。社内から新たなビジネスアイデアを募り、その中から、いくつか新たな事業が生まれています。その後、電気事業の不透明性が増し、新たな事業の発掘・強化に向けた取組みをさらに加速しなければならないという意識のもと、2019年にグループ企業の管理を経営企画部に移管し、新たな事業の企画や開発に特化した「新規事業部」を立ち上げました。

聞き手 新たな収益源を生み出さなければという危機感はどこから来ていたのでしょうか。

三島 2011年の東日本大震災と、これをきっかけとした電力システム改革が大きな契機となりました。従来から電気事業の将来に危機感がなかった訳ではありませんが、電力需要は堅調に推移していましたし、原子力発電所が安全かつ安定的に稼働していれば、経営基盤が大きく揺らぐことはないという意識は少なからずあったものと思います。しかし震災後は、節電・省エネによる電力需要の減少や、2016年からスタートした電力小売り全面自由化、2020年の送配電部門の法的分離など、電気事業を取り巻く環境が一変しました。これらの環境変化により、将来の利益確保に向けて、より強力に取り組まなければならないという意識が強くなったと感じています。

聞き手 三島さんは2022年から新規事業部を担当されていますが、その前後で新規事業に対する認識や考えはどのように変わりましたか。

三島 新規事業の重要性は異動前から認識していたものの、収益源となる事業の創出は容易でないだろうとは想像していました。実際に担当しても、想像どおりで、常に結果を出さなければというプレッシャーを強く感じています。

一方で、新規事業は立ち上げから収益化に至るまでリードタイムが長くなりがちです。早期の利益獲得を重視するなら、ファンドへの金融投資や馴染みのあるインフラ分野への投資が早道かもしれません。しかし、当部のミッションは、将来を見据え、新たな事業を生み出し収益化することはもとより、こうした活動を通じて、収益以外にもさまざまな「価値」を得ることではないかと考えています。

聞き手 ここでいう「価値」とは何を指すのでしょうか。

三島 新規事業に取り組むことで、今まで接点のなかったさまざまな人たちとのネットワークが広がり新しい関係性を構築することができます。また、電気事業でお付き合いのあったお客さまや自治体ともこれまでとは異なる形での接点を持つことで、関係性の発展に繋がります。つまり新規事業を通じて、当社の地域内でのチャネルが広がり、こうした関係性の構築や深化が、ひいては当社の本業である電気事業の基盤強化にも繋がっていると感じています。

聞き手 新規事業が組織にもたらすこういった価値はなかなか認識されづらいものと思いますが、組織の中ではどのように理解されていますか。

三島 当社全体で地域のさまざまなステークホルダーと日々対話していますが、その中で新規事業が話題に上がることが増えてきました。エネルギーの安定供給によって地域の発展に貢献することが当社の基本的使命ですが、四国全体では新たな活力の源となり、地域の課題解決に繋がる事業も求められています。当社でも新規事業を通じて地域活性化への貢献の可能性を意識し、組織全体でその価値を認識する動きが着実に広がってきたと感じています。

2. 具体的な新規事業の内容

聞き手 次に具体的にどのような新規事業に取り組んでいるか教えてください。

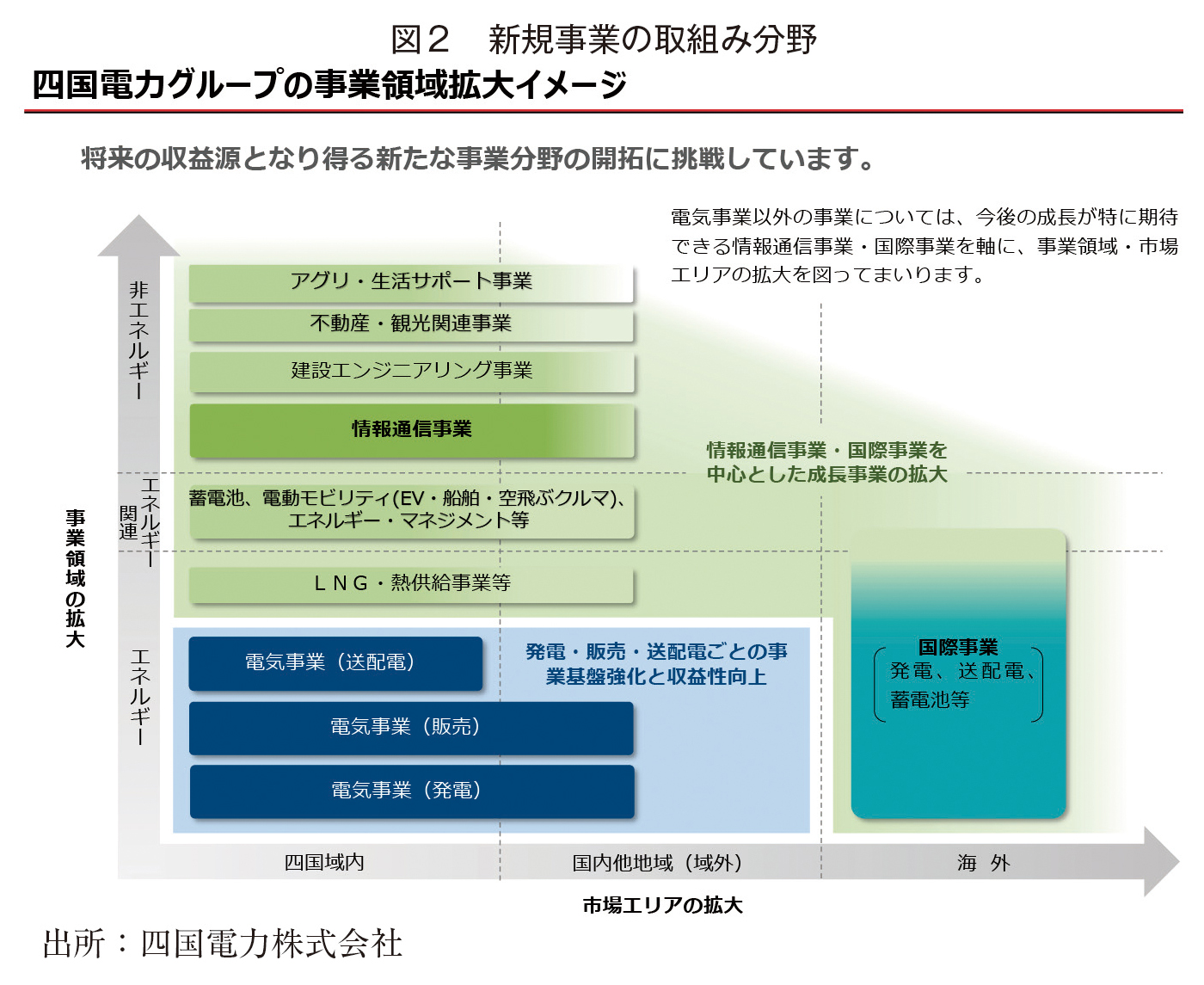

三島 現在、当部では、①脱炭素・モビリティ、②不動産、③観光、④農業の4つの分野に挑戦しています。

脱炭素・モビリティ分野では、地域の脱炭素やコスト削減といったニーズに応えるため、蓄電池や電動モビリティを活用したソリューションの展開を進めています。最近では、愛媛県においてEV路線バスの実証実験を実施しました。また、空飛ぶクルマやドローンなど電気で飛行する空のモビリティの活用も検討しています。

観光分野では、マンダリンオリエンタルグループと協業し、高松市内と直島にて最高級ホテルの開発を行っています。定住人口の減少が続く四国地域において、成長産業を生み出すことも当社にとって重要なミッションです。ホテルを起点として瀬戸内全体の観光産業全体を盛り上げていきたいです。

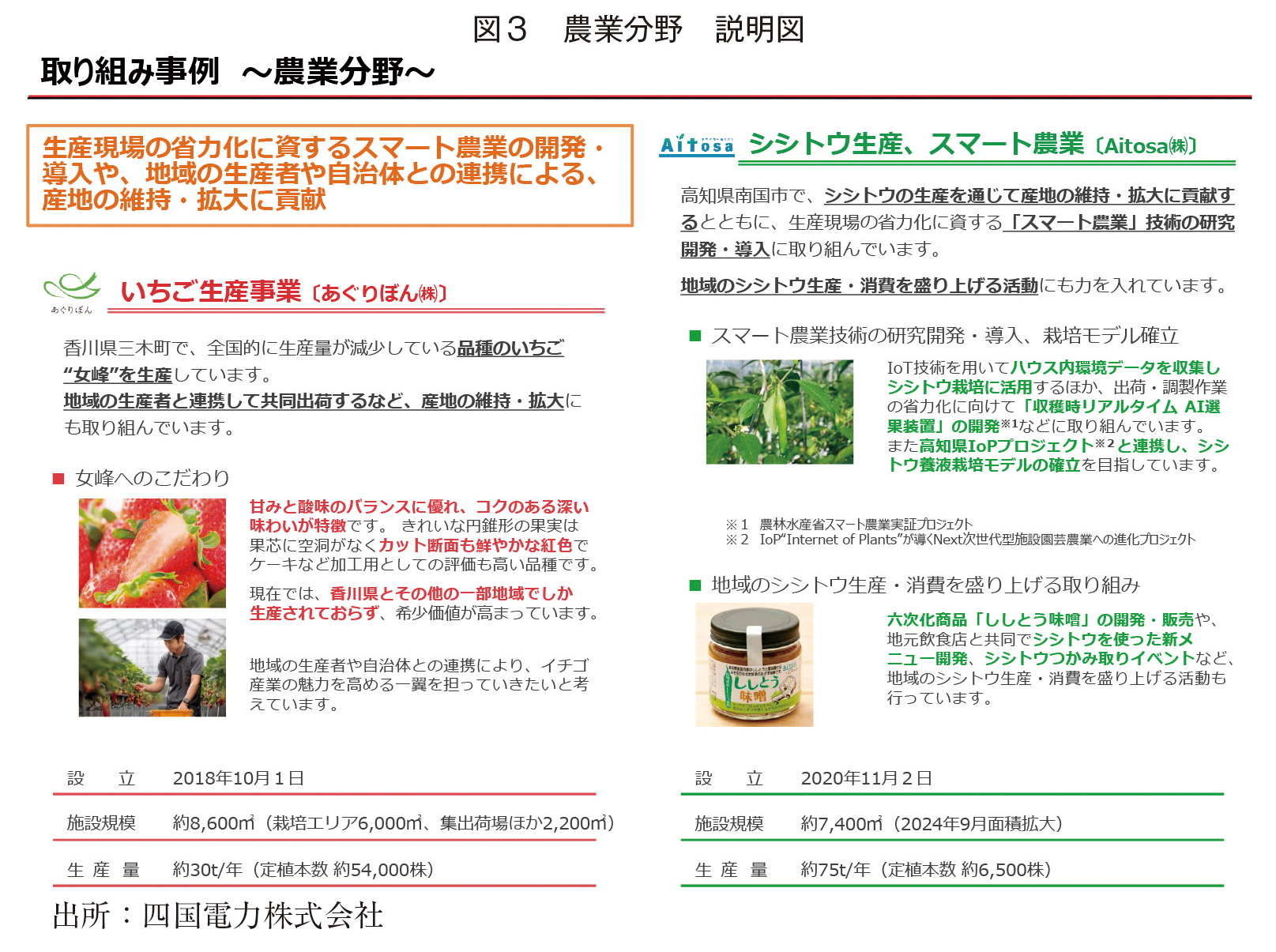

また、四国の基幹産業である農業の活性化に貢献するため、生産、加工、研究開発等の各分野でアグリビジネスに参画しています。香川県三木町での希少な品種のいちご「女峰」の生産、高知県南国市におけるシシトウ生産など、現地法人を立ち上げて取り組んでいます。シシトウの生産現場では「スマート農業」技術の研究開発・導入を進めており、先進事例として大きく注目される事業に成長してきました。

聞き手 シシトウ事業がうまくいった要因は何でしょうか。

三島 まず、担当者の熱意が挙げられます。事業構想の立案はもちろん、多様な地域のステークホルダーとの関係構築に精力的に取り組んでいることが成功のカギになっています。新規事業を進めるには個人の強い想いが重要と改めて感じるとともに、自治体をはじめとした地域の方々の期待と支援が欠かせないとも感じています。

聞き手 四国電力ならではの新規事業の強みは何でしょうか。

三島 電気事業で培った地域からの信頼や、グループ内の技術力、地域課題に対する意識の強い人材の存在が、当社の新規事業の強みだと考えています。

3. 新規事業を通じた組織内の人材育成

聞き手 先ほど新規事業の推進には熱意を持つ人材が必要との話がありましたが、そうした人材を自社内でどのように育成していますか。

三島 新規事業には既存の事業とは異なるスキルセットが必要です。経理・財務等の最低限の基礎知識を学ばせつつ、自社の力だけでは限界があるため、ベンチャーや新規事業開発を行っている方々との交流や他社への出向を通じた人材育成も行っています。社内では得られない、多様な価値観に触れるとともに幅広いネットワークを構築することで、大きく成長してくれると感じています。また、組織として、ある程度の失敗を許容することも必要だと思っています。小さな失敗や成功を経験せずに、大きな成功を実現することはできません。あわせてキャリアパスを示すことも人材を継続的に輩出するには必要です。このため、小規模でも新規事業を行う新しい会社を立ち上げ、社長を務めさせる機会を作っていきたいと考えています。

聞き手 新規事業部が目指す理想を実現するうえでの課題は何でしょうか。

三島 会社の成長と地域の発展に繋がる新たな事業を多く生み出すことがミッションであり、これまでにない新しい価値の提供、いわゆるゼロイチを生み出すことが理想です。新規事業の成功確率は1000のアイデアのうち実現するのは3つ、いわゆる「千三つ」とも言われますが、事業の成功に欠かせないのは、個人の問題意識や熱意はもとより、さまざまな人や技術との出会いが上手く重なる必要があると感じています。

このため、最近は、新たに出会った人や企業の数を担当者のKPIに設定しました。人やテーマとの出会いの機会を増やすことで事業創出の可能性が広がるものと確信しています。

また、新規事業部で業務を経験した人材を他部門に数多く輩出することで、社内全体に刺激を与えたいと思っています。もちろん、本業の電気事業は安定供給というミッションを遂行するため、失敗は許されず、確実性が強く求められます。一方、新規事業はある程度、チャレンジをしていくマインドが必要であることから、当社の持続的な成長には、うまくバランスを取った人材配置をしていくことが必要だと思っています。

4. 四国地域の新規事業部連携イベントについて

聞き手 外部との出会いの数を増やすという話に関連して、2025年2月に四国地域のさまざまな企業の新規事業担当を集めたネットワーキングイベントを初めて開催されました。当イベント開催の背景や狙いなどを教えてください。

三島 このイベントは、まさに外部との接点を自ら作りにいくという観点から、部内の中堅・若手発案で実現しました。職位が上がると自然に社外との接点は増えますが、若手が外部と関係を作るには工夫が必要であり、今回のようにテーマ性をもったイベントを自ら企画・開催することでより多くの人と繋がる機会を作りだすというのはひとつの解決策になり得ます。また、自らイベントを企画し実行すること自体が、一つの成功体験として人材育成に繋がるものと思っています。

聞き手 四国内で企業同士の繋がりを作るのがイベントの狙いのひとつということは、言い換えると地域の企業間の連携が弱いといった背景があるのでしょうか。

三島 大都市は多種多様な企業が数多くあり、企業間の連携がしやすい環境にあるものと思います。このため、若手・中堅層の社員も他企業と数多くコミュニケーションをとることでスキルが磨かれていくのではないかと考えています。その点、どうしても四国内は出会いの場が少なくなってしまい、コラボレーションをする機会も限られます。一方で、四国地域の活性化を目指すという広義のミッションは共通ですし、新規事業に取り組む企業間の関係性をより太く、そして濃くしていくことは地域全体に間違いなくプラスに働くと思っています。当社の新規事業強化にとどまらず、地域内での関係性強化と事業創出に、このイベントが貢献できたらと考えています。

聞き手 実際にイベントを実施した手応えをお聞かせください。

三島 初開催で不安もありましたが、最終的には20社40名の方々に集まっていただけました。当日は各社の取組紹介とともに、神戸大学の吉田満梨先生から「エフェクチュエーション」についての講義とワークショップを実施いただきました。参加者からは次回の開催を期待する声やポジティブなコメントを多くいただき、大成功のイベントとなりました。これから定期的に開催し、実際に企業間のコラボを生み出していけたらと思います。四国地域を盛り上げるという志を共有する仲間の輪を広げていきたいですね。

5. 未来への展望

聞き手 最後になりますが、新規事業部の今後の展望について教えてください。

三島 観光分野では、マンダリンオリエンタルホテル瀬戸内の開業が2027年に控えており、開業をきっかけとして瀬戸内全体で周遊を促すような大きな取組みに繋げていきたいと考えています。また、高齢化社会を見据え、電力の顧客基盤を活かしたヘルスケア関連の事業にも関心がありますし、社内ニーズを起点にソリューションを作り、それを外部提供するプロセスを通じた事業創出にもチャレンジしたいです。これからも、四国の企業として、地域のステークホルダーと連携しながら、四国電力グループの持続的な成長と地域の発展に繋がる新しい価値創出に挑戦していきたいと考えています。

新規事業・イノベーション

新規事業・イノベーション