『日経研月報』特集より

World View〈ヨーロッパ発〉シリーズ「ヨーロッパの街角から」第49回

地域交通の旗手!?~市民バスの挑戦~

2025年4-5月号

高齢化と人口減少が進むなか、公共交通の存続が危ぶまれる自治体、あるいはすでに廃止され、代替交通サービスの手当てに苦慮している自治体は少なくない。多くはコミュニティバスやオンデマンドバス/タクシーなどの活用を検討すると思うが、ドイツでは住民主体のコミュニティ交通運営が可能で、国・州・自治体が後押ししている。

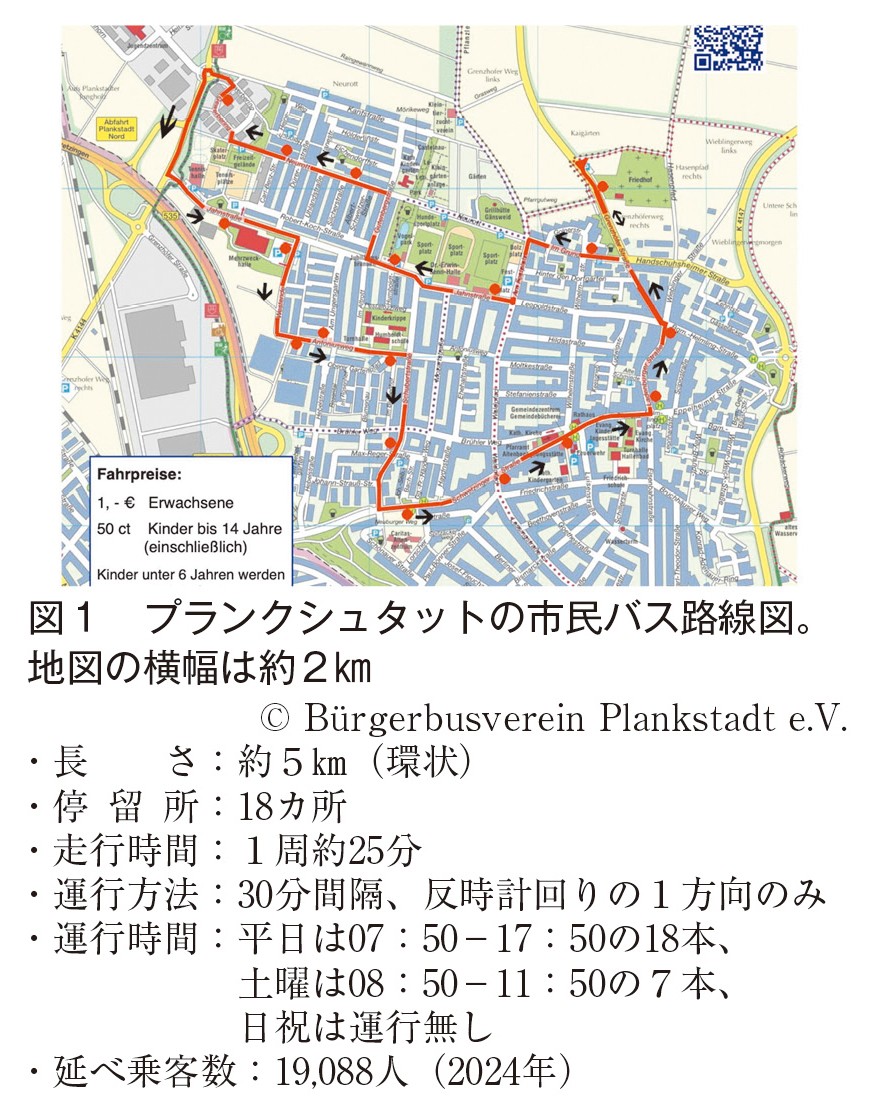

今回は、バーデン=ヴュルテンベルク州(人口約1,100万人)のプランクシュタットの市民バス(注1)を例にとり、交通不便地域のサービスという枠を越え、高齢者福祉とまちづくりにも貢献している様子を紹介したい。

住民は賛成、しかし町長は反対

プランクシュタットは、観光地として有名なハイデルベルクに近い人口約1万人の地方都市である。利用者の減少に伴い20年ほど前、2系統の路線バスが1系統になった。残った1系統は街を横断するもので、近隣都市へ移動するには便利でも、地域内をこまめに移動するためのものではない。

廃止後はオンデマンドタクシーを活用していたが、他地域の市民バス成功例を知った住民有志が「プランクシュタット市民バス協会(Bürgerbusverein Plankstadt e.V.(注2))」のプロジェクトを立ち上げた。ただし、当時の町長は反対の立場だったという。市民バスは住民ボランティアが運行するため、人件費はゼロ。自治体は、いずれにしろ高齢者を主とする交通弱者にサービスを提供しなければならず、市民バスは極めて魅力的な選択だと思うのだが?

協会役員:「町長は、住民によるバス運行の安定性に懐疑的でした。オンデマンドタクシー(民間会社)の活用と、路線バスの復活を模索していたようです。我々のような条件だと、コミュニティバス運行に必要な自治体人口は約6,000人が目安です(注3)」。

当時すでに多くの市民バスが成功していたが、町長の考えは別だった。対照的に新しい町長(現町長)は導入に前向きで、約3年の準備期間を経て2016年に1路線の運行を開始した(図1)。

コミュニティバスと市民バス

ここで「コミュニティバス」と「市民バス」の用語の使い方を整理しておきたい。

日本の国交省の「コミュニティバスの導入に関するガイドライン」は、コミュニティバスを「交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し運行するもの」と定義している。

ドイツにおけるコミュニティバスもそれに類似するが、多くは「市民バス」と呼ばれている。その名の通り住民主体で運行され、自治体はそれをサポートする立場にある。本稿において、「地域住民のために走るコミュニティ交通」という文脈ではコミュニティバス、「運行の主体が住民」という文脈では市民バスと使い分けたい。

【プランクシュタット市民バス運営の仕組み】

① 交通事業者:市民バス協会が交通事業者として自治体と契約を結び、主体的に運営している。

② 車体の購入:運賃収入・寄付金・スポンサー収入・公的な補助金などを基に、協会自ら購入。

③ 手続き:乗り合いバス事業者としての各種登録や手続き、税金の申告も協会が行う。

④ その他の費用:車体の維持・整備、燃料、保険、乗り合いバスを運転するための特別免許の取得・更新にかかる費用も協会が負担する。公的補助はあるが、支払いは協会の責任において行う。

⑤ スタッフ:運転手をはじめとするスタッフは、すべてボランティアで参加(無給)。

⑥ 運行スケジュール:自治体と協議のうえで策定し、定時運行に責任を持つ。この地域の公共交通機関を統括する交通連合VRNと協働し、他の公共交通と深くリンクしている。

⑦ 運賃体系:上記VRNの運賃規則に従う。VRNから運賃収入の分配を受ける。

⑧ 収益:市民協会であり、公的補助を得ているため収益を上げてはならない。

⑨ 自治体の関与:補助金の交付やPRをはじめとする有形無形のサポートを行う。すべての責任は市民協会が負う。ただし、町長が取締役に就いており、最終的な責任は自治体がとることになる。自治体の協力が成功のカギを握る。

「住民主体の運営と自治体のサポート」の意味するところを、大まかに理解していただけただろうか。市民協会には、これだけの事業を立ち上げ、サービスを間断なく提供する能力とパワーがある。

自治体にとってのメリットは計り知れない。担当職員は1名(実質的に1名未満)で十分だし、自らが運営すること、あるいは民間事業者への委託に比較しても費用対効果は抜群だ。

ちなみに、同州南部の自治体バート・クロッツィンゲン(人口約20,000人)では、市民バス協会(Bürgerbus Bad Krozingen e.V.)が3路線を運行している。60名近い運転手を擁しているから、全国的にもかなり大規模といえる。プランクシュタットとの大きな違いは、前記項目の②③④を自治体が負担・担当していること。市民協会と自治体の負担のバランスは地域の事情によりケース・バイ・ケースで、最終的には議会が決定する。

住民による住民のためのコミュニティ交通

登録運転手は現役を引退した高齢者を中心とする29名で、年齢は49~80歳と幅広く、ほとんどの人がバスの運転と無縁の仕事に就いていた。一番の若手は49歳の町長。実は町長もスタッフの1人で、年に3日間、土曜日の運転を担当しているそうだ。

取材当日は、協会役員だけでなく、町長と町の広報担当者に加え、ボランティアとして参加する日本人留学生とそのホストファミリーを含めた10人以上が集まってくれた。取材申し込みからわずか数日で、これだけの人を招集する協会のネットワークとフットワークの軽さには驚かされた。

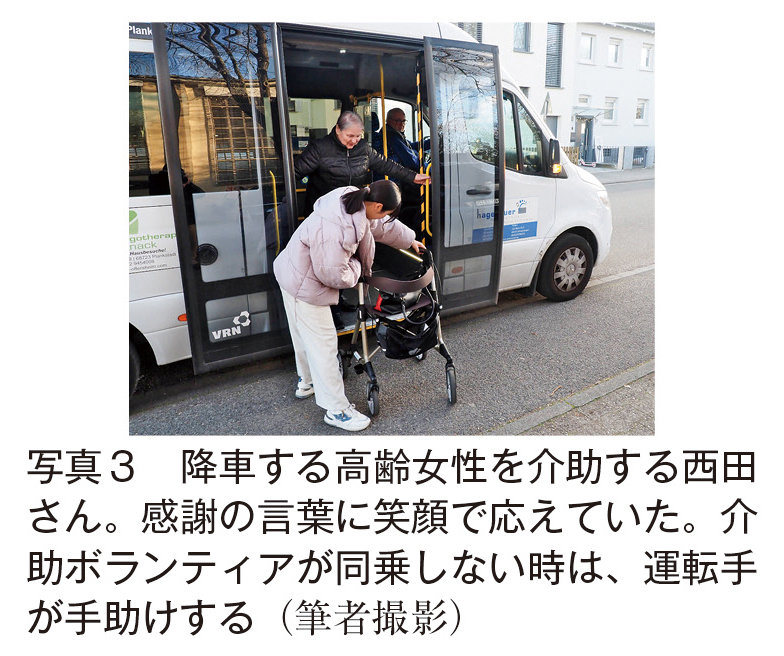

西田さんは交換留学制度で当地の高校に通い、毎週水曜の午後、乗り降りの介助ボランティアをしている(写真3)。何かボランティアに参加したいとホストファミリーに相談したところ、ここを見つけてくれたそうだ。

高齢住民に不可欠な交通サービス

利用者は圧倒的に高齢者、それも女性が多い。買い物、医療・介護施設、飲食店、墓地の訪問など、ニーズに合わせたルートが組まれている。

さっそく、この日の午後担当プリムさんの運転するバスに2周ほど同乗させていただいた。プリムさんは利用者約10名のほぼ全員と顔見知りで、様子を見ながら気さくに会話し、車内には笑いが絶えなかった。住民による住民のためのサービスである市民バスは、ある種、高齢者の社交の場になっている。会話が弾み1周余計に乗車する人もいるそうだ。

運転手は期せずして高齢者と地域の見守り役も担っている。そこには、市民バスを核として協会員・利用者・サポーター・自治体・地元スポンサーなど、地域を幅広く巻き込んだコミュニティがある。市民コミュニティ交通は、交通手段を提供するだけでなく社会的な役割も果たしている。国・州・自治体が積極的に応援する所以だ。

ボランティア文化

市民バス協会が直面する典型的な課題は、新規会員の確保だ。いずれの協会もPR、催しへの参加、懇談会などを通した会員獲得に余念がない。プランクシュタットの人口動態をみると10年後に会員候補者、つまり適齢の高齢者が極端に減ることは無いが、問題はボランティア活動に対する関心が薄れる傾向にあることだという。ボランティア熱は地域と世代によってかなり異なる。この点は柔軟に考え、半ボランティア的なミニジョブとして、少額の報酬を支払う形態もあり得るだろう。

運転手を中心とするスタッフの参加理由はさまざまだ。老後の生きがい、地域のためにという想い、人を手助けするときの理屈抜きの喜びなど。共通するのは、自分なりに活動を楽しむ姿勢である。

以前、まちづくりを担当する、とある日本の自治体職員と一緒にバート・クロッツィンゲン市民バス協会を訪れたことがある。視察後、地元自治体での導入の可能性を尋ねたところ、間髪を入れず「難しい」との答えが返ってきた。何より、ボランティアを集められそうにないという。重ねて「老後の生きがいを前面にアピールしてもダメですか?」と聞いたが、やはり報酬がないと人が集まらないというのが彼の見解だった。そのまま導入するなら、結局、定年した自治体職員がボランティアの名目で動員されることになりそうだと苦笑していた。

取得は簡単

ドイツの市民バスでは写真1、3のようなタイプのミニバスがよく利用されている。運転するだけなら普通免許で構わないが、乗客を乗せるには特別免許が必要だ。商業バスの免許とは異なり、乗客は8名まで、しかも地域限定で、免許というより許可と呼ぶ方がふさわしい。

普通免許所有者であれば研修、医師による検査(視力、健康状態、認知能力など)、心理テストなどを受け、3か月程度で取得できるそうだ。費用は数百ユーロかかり、5年ごとに更新する。こういった経費もすべて協会が負担する。

正直、70歳を超えるような高齢者の場合、5年ごとの更新では心もとないが、これは本人の自覚と市民協会の管理能力を信頼するほかない。

成功率9割

現在、バーデン=ヴュルテンベルク州では66地域で市民バスが運行されている。同州でコミュニティ交通を推進する州の近距離交通公社nvbw(Nahverkehrsgesellschaft BW)の担当者シーフェルブッシュ博士によると、運行を開始したものの、継続が困難になり廃止される割合は約1割だという。悪くない成績だが、典型的な問題は市民協会の運営に起因するという。「創設当時の役員が引退し、活動を引き継ぐリーダーが見つからない」、「当初の勢いを失い、活動が先細る」など。

協会役員は、成功の秘訣として活動の透明性と住民に広く知ってもらう啓蒙の大切さを強調していた。またシーフェルブッシュ博士は、コミュニティ交通を推進する立場として、長らく自家用車に頼ってきた高齢住民のライフスタイルを公共交通に導く「考え方の切り替え」に苦心しているそうだ。

市民バスは単なる交通サービスに止まらず、地域に良質な刺激をもたらしてくれる。高齢者による高齢者のためのボランティア活動と言い切れば語弊がありそうだが、取材を通して、運営する高齢者と利用する高齢者の両方が生きがいを感じている様子が垣間見えた。

短絡的に、だから日本でもと言う気は毛頭無い。しかし、交通問題と高齢者問題を抱え、まちづくりへの住民参画を本気で考えている自治体には示唆に富む話だと思う。

取材協力:

Bürgerbusverein Plankstadt e.V.

Bürgerbus Bad Krozingen e.V.

Nahverkehrsgesellschaft BW mbH

(注1)市民バス=Bürgerbus。公の定義があるわけではなく、通称として使われている。

(注2)市民協会=e.V.。日本であれば、広義においてNPO法人にあたる。

(注3)後述するnvbwによれば、経験を基にした目安として、必要となる1路線あたりの周辺住民の人口は1千~2万人。また年間乗客数が5千人を超えれば成功といえる。

地域

地域