『日経研月報』特集より

半導体の未来 ~変わる社会と技術覇権の行方~

2025年6-7月号

(本稿は、2025年2月6日に東京で開催された講演会(オンラインWebセミナー)の要旨を事務局にて取りまとめたものです。)

1. 半導体とは何か ~その歴史と現状~

2. 日本の半導体戦略

3. 半導体技術の進展がもたらす社会と産業の変化

4. 半導体を巡る国際競争と企業戦略の展望

5. 人材をどのように育成するか

6. 火の国 水の国 半導体の国

7. 半導体の未来

1. 半導体とは何か ~その歴史と現状~

半導体とは

本講演では、半導体の歴史や現状から未来の展望まで、多角的な視点でその可能性を探っていきます。

半導体は、直径30㎝のウェハと呼ばれる円盤状の基板から製造されます。このウェハを細かく切り分けることで、切手サイズのチップが作られます。1枚のウェハには約60兆のトランジスタ、1枚のチップには約400億のトランジスタが組み込まれています。現在の製造コストは、ウェハ1枚が約100万円、1億のトランジスタが約2円で、非常に低コストで製造可能となりました。また、チップにある無数の配線が混線しないように立体構造になっていて、この配線を全て繋ぐと全長10㎞にも及びます。

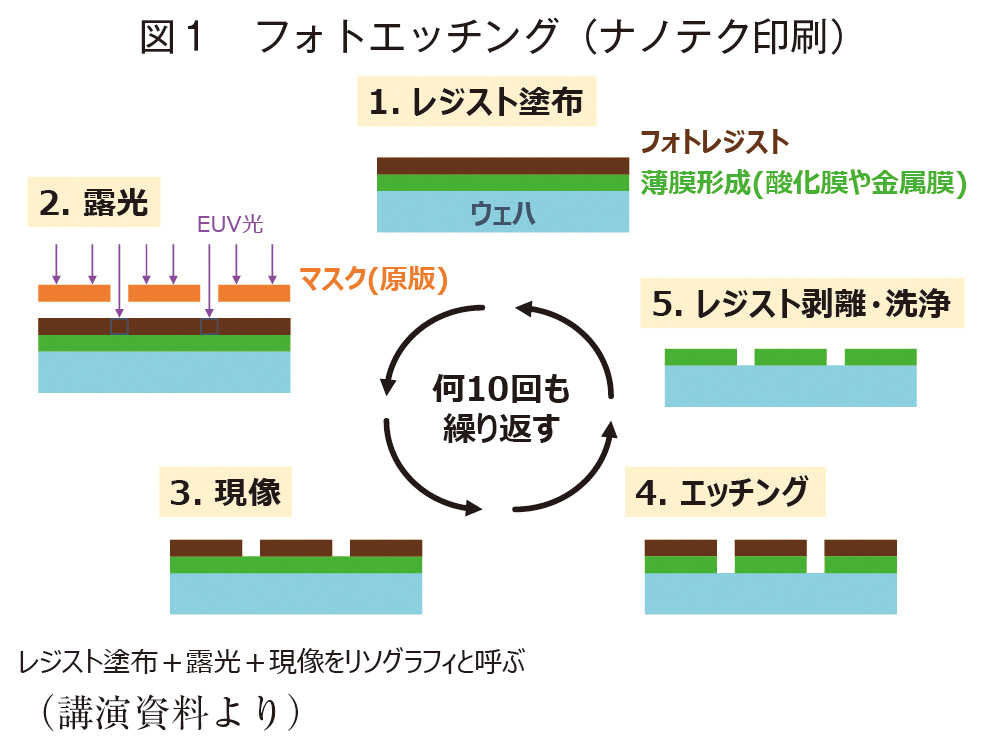

製造方法には、ナノレベルの印刷技術であるフォトエッチングが用いられています。ウェハの上にフォトレジストを載せ、回路図の原板であるマスクを重ねて光を照射します。これにより回路が現像され、その後、エッチングやレジストの剥離、洗浄を行います。以上の工程を繰り返すことで立体構造を作ります(図1)。

微小なゴミ(パーティクル)が入ると不良が生じるため、ゴミが一切入らないようにクリーンルームで製造します。また、全製造工程の30%は洗浄工程であり、超純水を使って洗い流すというナノサイズの洗浄をします。このように大量の水を使うため、豊富な地下水を有する熊本が、台湾積体電路製造(TSMC)の拠点として選ばれたのです。

半導体の歴史

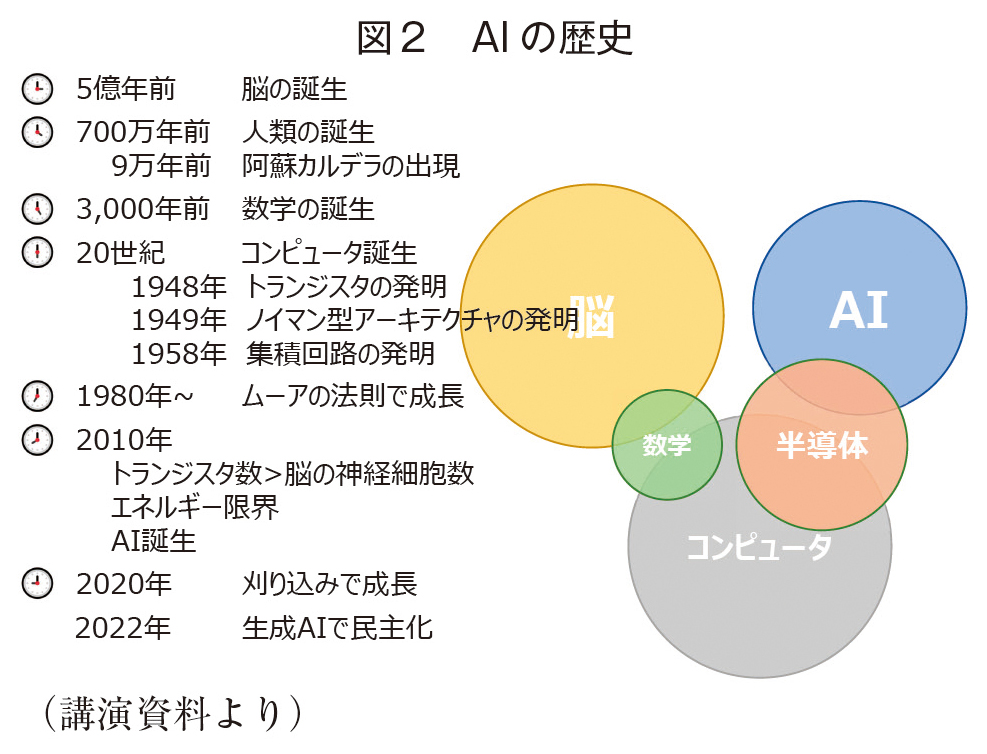

半導体の歴史は100年程度ですが、人工知能(AI)への応用を考えると、その起源を脳の誕生まで遡る必要があります。

脳は5億年前に誕生しました。脳が大きく発達したのは700万年前の人類の誕生です。人類は厳しい自然環境の中で生き残るために協力し合い、社会を形成しました。社会では、他者の考えを理解するために「心」が生まれ、心を通わせるために「言語」が誕生しました。(その後時を経て、9万年前に、熊本の阿蘇にカルデラが出現しました。阿蘇山の大噴火によってカルデラ内に地下水盆が形成されます。)

さらに時は流れ、3000年前に「数学」が生まれます。言語を用いて他者と話すためにロジックが必要となったからです。数学は人間の認知能力を拡張する有用な道具となりました。その後、人間は数学そのものの考え方に興味を示し、3次元、4次元を把握する方法を編み出し、曖昧なものの実態を捉えられるようになりました。

そして、脳からあふれ出たのが20世紀に誕生したコンピュータです。1946年にアメリカで開発された世界初の汎用電子式コンピュータ「ENIAC」は弾道計算等に活用されましたが、①デバイスの信頼性、②規模制約、③大規模システムへの接続が課題でした。これらの課題に対し、①に関しては、熱で頻繁に壊れてしまう17,000本もの真空管の代わりに半導体が用いられ、ONとOFFを繰り返しても壊れない状況を作り出しました。②に関しては、数学者のフォン・ノイマンが発明したプロセッサとメモリーを使う構造により、規模制約の問題が解決されました。③に関しては、500万か所に及ぶ人手によるはんだ付けが集積回路の発明により解決しました。

こうした技術的進化を経て、半導体の小型化が進みます。これが「ムーアの法則」であり、何百億個のトランジスタを集積できるようになりました。但し、エネルギー供給や熱処理の課題が生じました。そこに「AI」が誕生するのです。ビッグデータと集積回路が出会い、頭の中のことを真似した神経回路網が融合し、AIが進化を遂げることになります。人の脳も誕生時は未完成ですが、社会生活を通じて学習し、学習に関係のない神経結合を刈り込む(pruning)ことで効率化されます。この仕組みを応用し、エッジAIの研究が進められています。

AIがエッジで活用されることで、家庭やポケットの中に入り、AIの民主化が進みます。そうなると、新たなユースケースが開発され、生活がより便利になります。コンピュータの歴史は、幾つかの発明により指数関数的に成長を遂げてきましたが、現在は次のパラダイムシフトに向けた準備段階にあり、非常に注目すべき時期です(図2)。

半導体産業の現状

半導体産業は、長期でみると年平均9.5%で成長しています。半導体市場の名目GDPに占める割合は、物理空間の利便性をもたらした家電の時代(第1期)は0.2%でしたが、1995年以降の仮想空間の創出と携帯をもたらしたPC・スマホの時代(第2期)は0.4%に上昇し、2022年のAIの登場(第3期)でさらに上昇し、0.6%となりました。物理空間と仮想空間の高度な融合で価値を創る時代になったのです。AIが半導体の需要を創出し、半導体の市場規模は、2030年には現在の2倍の1.1兆ドルの規模になる見通しです。40年かけて成長した市場規模が、5~10年後には新たに創出されるということです(図3)。

このように大きな収益機会がある一方で、AIによりエネルギー危機を招いています。2025年以降、世界の電力需給は逼迫し、特にアジアでの電力削減が急務な状況です。AIサーバーは、従来の6倍超の電力を消費するといわれています。今後はAI活用に必要な電力供給能力と半導体の省エネ力が、経済安全保障上重要になり、国力の源泉となるでしょう。

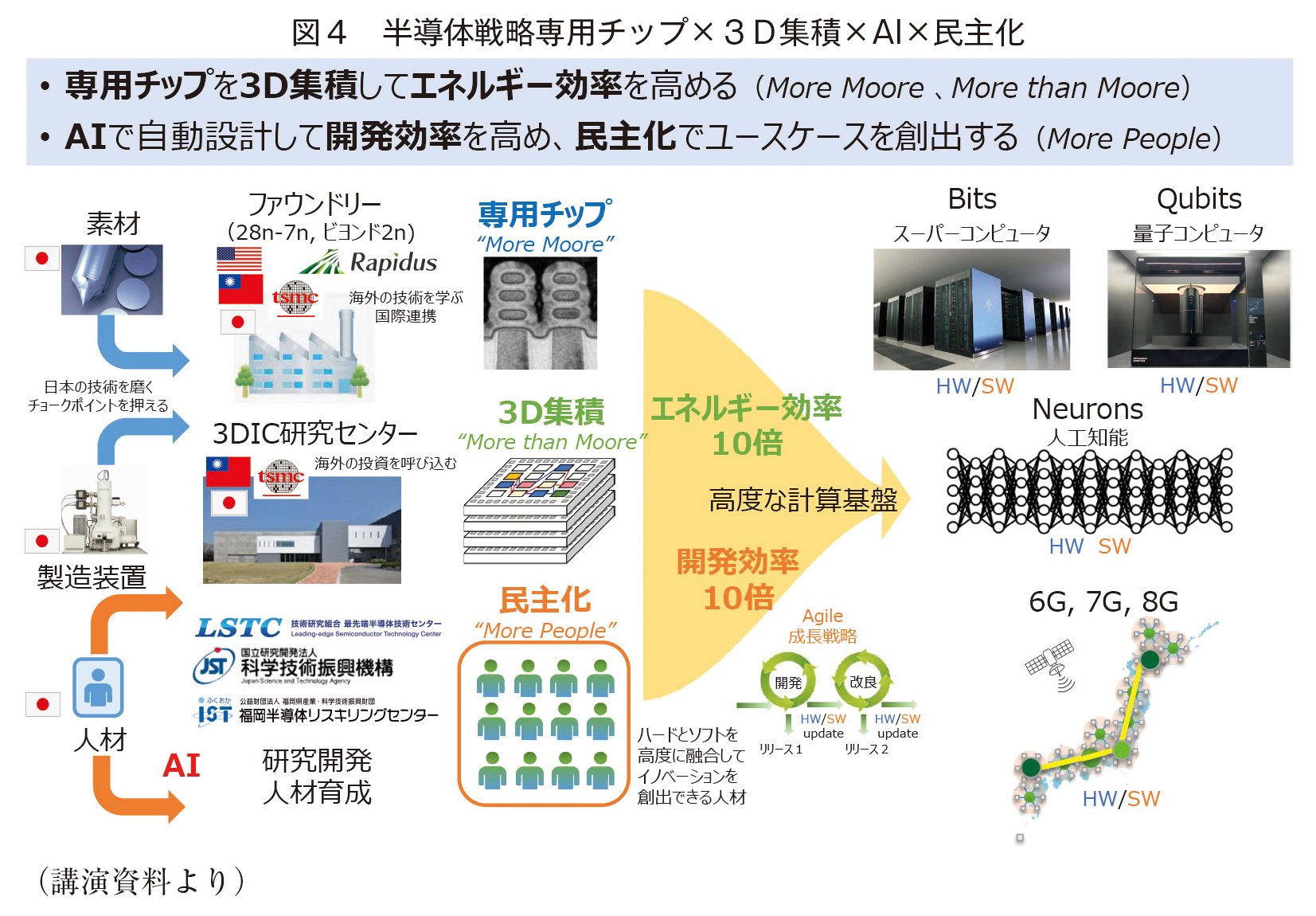

2. 日本の半導体戦略

エネルギー効率を高めるために、日本が保有する素材、製造装置、人材をどう活用するかが、日本の半導体戦略の鍵となります。重要なキーワードは、「専用チップ」、「3D集積」、「AI」、そして「民主化」です。専用チップの製造には微細加工技術が必要であり、TSMCやラピダスの最先端の製造プロセスが重要となります。また、専用チップを縦に並べた3D集積は、微細化を超えた「More than Moore」の開発といわれます。さらに、専用チップの開発効率を高めるためにはAIの活用が不可欠であり、それによって多くの人が半導体のユースケースを創出できる民主化が重要となります。

エネルギー効率の改善について詳しくみていきます。データセンターではGPUが膨大な電力を消費していますが、この理由はDRAMのデータ移動・転送等がAIによって頻繁に行われるためです。この「フォン・ノイマン・ボトルネック」を解消するために、データ移動・転送の距離を短縮する3D集積が用いられているわけですが、そこでの抜熱が課題となります。次に、開発効率の観点からみてみると、エネルギー効率が高い専用チップを開発するには多くの人材・費用がかかるため、GAFAMのような大規模事業者しか開発できません。さらに、AIの急速な進化に対応するには、従来2年かかる開発期間を2か月に短縮する必要があり、AIを用いないと実現できない状況です。AIが半導体を自動設計し、半導体がAIを進化させる「進化の応酬」が起きているのです。製造期間の短縮を目指すラピダスの取組みも注目されています。

3. 半導体技術の進展がもたらす社会と産業の変化

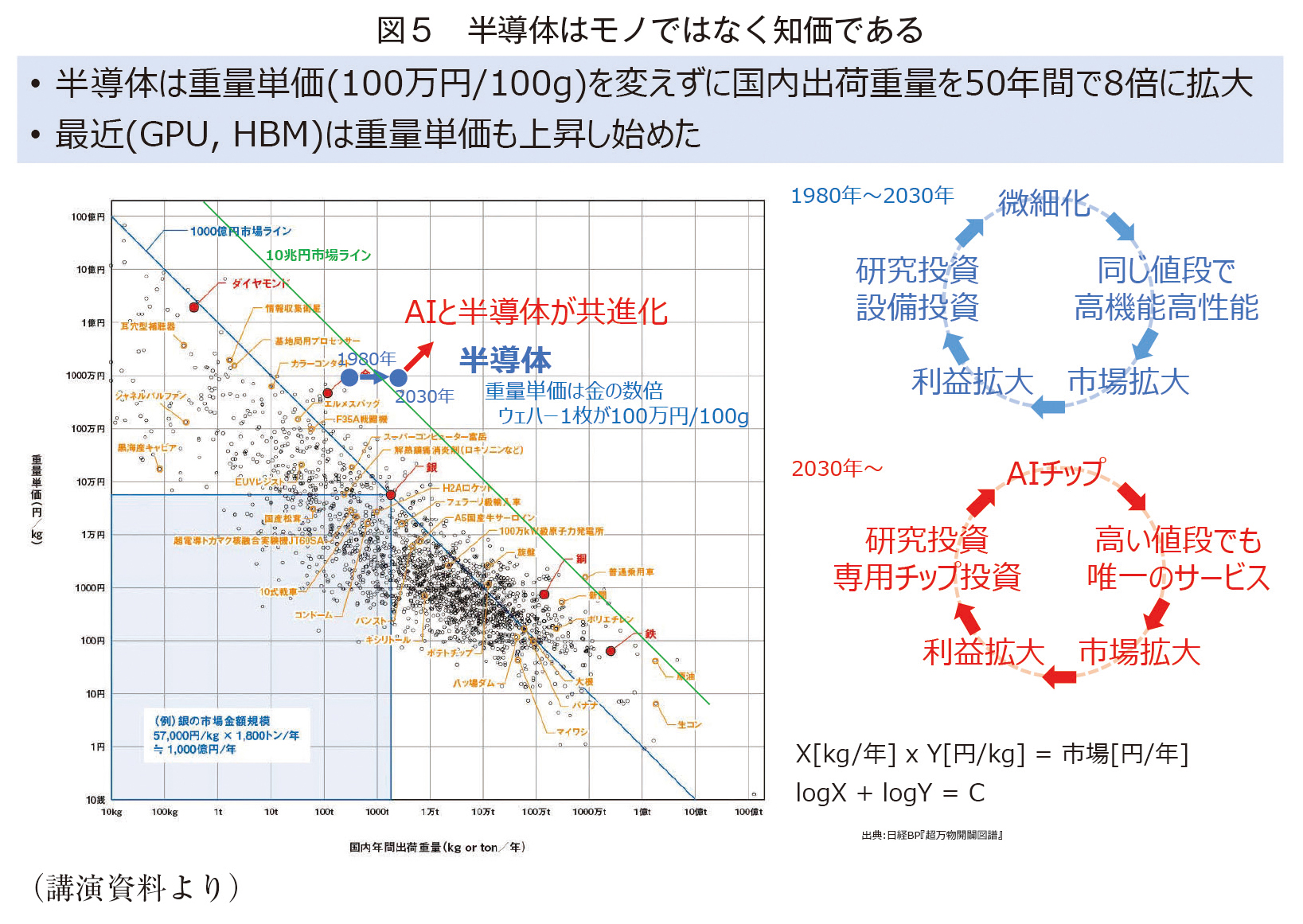

半導体技術の進展により、工業化社会から「知識集約型の知価社会」への移行が期待されています。かつて日本は、労働集約型・資本集約型の社会で工業立国となったわけです。しかし今後は、資本集約型に加えて、皆の知識を集めて活用する知識集約型の仕組みが必要となります。資本集約型の社会では、半導体はコスト重視の部品産業でしたが、知識集約型の社会では、データを材料とし、IoTやAIを活用してサービスを提供する新しい産業として位置づけられます。

半導体市場は、重量単価が安定する一方で、年間出荷重量の増加により、規模が拡大してきました。微細化による性能向上が、市場拡大と投資を循環させ、ムーアの法則で伸びてきましたが、微細化の限界が見えるなかでAIが出現しました。高い値段でも唯一の製品だと売れて市場が拡大します。よって、今後は重量単価が上昇しながら出荷重量が拡大していくと予想されます。半導体は単なるモノではなく「知」の凝縮した存在として価値を高めていくでしょう。

AI時代では時間が最重要視されています。競争軸が、1次元(コスト)から2次元(コスト、パフォーマンス)となり、現在は3次元(2次元にタイムパフォーマンスを追加)へと変わっています。この新しい競争軸ができたため、ラピダスのような新たなプレーヤーも参入しやすい状況になりました。迅速なアジャイル開発が、半導体市場で指数関数的な成長を促す鍵となります(図5)。

4. 半導体を巡る国際競争と企業戦略の展望

次に、半導体産業に国が公的資金を投入する背景について話します。半導体はさまざまな産業に不可欠で、安全保障上の戦略物資とされています。コロナ禍での半導体不足が自動車の生産に影響を与えたように、半導体が欠けると国家の機能が停滞するリスクがあります。19世紀は「鉄」、20世紀は「石油」、21世紀は「半導体」が重要な資源です。半導体は、天然資源の石油とは異なり、人造資源です。前述の通り、半導体は脳からあふれ出たものなので、豊かな人材が鍵となります。

現在、半導体の需要はアジアが多く、製造は米国、生産能力は東アジアに集中しており、地政学リスクが懸念されています。台湾海峡や韓国の政治的不安定性を背景に、日本の安定性と、加えて、製造能力を左右する半導体製造装置・材料の強みが注目され、日本への国際的な期待が高まっています。

5. 人材をどのように育成するか

では、半導体開発に必要な人材をどのように育成すべきでしょうか。

現代の道具である半導体は、多くの人のアイデアが交配して生まれています。イノベーションはアイデアの交配から生まれ、集団脳がその加速を促します。歴史を再び振り返ると、ホモサピエンスは、ネアンデルタール人よりも脳は小さかったのですが、大勢で活動することによりネアンデルタール人を凌駕するようになりました。また、現代でも、南太平洋の島を調べると、島民が多いほど漁業等で多くの道具が使われていることがわかっています。つまり、より多くの人が考え、利用できる「民主化」が重要になります。AIは、ChatGPTの登場で一気に民主化が進みました。10年後には家庭の中で誰もがAIを使う時代が到来すると予想されています。

一方、半導体開発は200人が2年がかりで開発するような、少数の専門家が長期間かけて行う構造であり、民主化とは逆方向です。これを変えるため、多くの人が半導体を開発しようとする民主化が大学を中心に世界中で起きています。そこで議論されている人材育成は、かつてファインマン博士が追求した「小さい世界」の探求から、大量のデータを処理し新たなサービスを生み出すことへと重点が移りつつあります。物理と情報、デバイスとシステム、ハードとソフトを俯瞰する能力が、今後の鍵となります。

6. 火の国 水の国 半導体の国

次に、人材育成の観点から熊本をみていきます。9万年前に阿蘇カルデラが出現し、地下水の受け皿となる地下水盆が形成され、「火の国 水の国」が誕生しました。半導体製造工程で利用される水を貯えており、太古から半導体製造を期待された約束の地であるといえます。また、九州は東アジアにおけるハイテク産業の主力拠点を結ぶ1,500㎞圏内の中心に位置します。よって、九州に優秀な頭脳を集めることが重要です。

TSMCが熊本に工場を新設したことは、突然の出来事ではなく、点と点を結んだ歴史的な繋がりの延長といえます。今から100年前に土木の専門家である八田與一が、台湾に赴きダムを完成させて、不毛な土地を田畑に変えました。地元住民は、神の水が来たと歓喜しました。当時の日本は農耕社会のインフラであるダムと、資源である水を提供したのです。現在のデータ駆動型社会では、台湾のTSMCが半導体というインフラを整備し、データという資源を提供しています。日本と台湾の間の共同事業は、100年を超えて、点と点が新たな形で繋がったとみることができます。

熊本を「火の国 水の国」に加え、「半導体の国」にするためには、豊かな「知の森」(知の集積エリア)を作ることが重要と考えています。熊本を国際頭脳循環の交差点にするべく、創エネ・再生可能エネルギー(「火」)、環境共生・循環(「水」)、省エネ・AI(「半導体」)をテーマに、知の世界拠点として「阿蘇会議」を創設し、「ダボス会議」のように発展させることを提言しています。

まさに「教育は国家百年の計」です。九州では、1900年代初頭に官営八幡製鉄所が設立され、その後、九州工業大学や九州帝国大学が設立されました。現在、熊本では次の100年を担う半導体事業が始まっており、熊本にアカデミアを作ることが重要となります。サイエンスパーク内に拠点を設け、産学協働で人材育成を進め、世界中の頭脳を集める取組みが議論されています。

7. 半導体の未来

半導体産業は競争が激しく上位数社しか生き残れない一方、民主化が進み多様な専用チップが作られる状況にあります。この強いものしか生き残れない進化論的な競争と専用チップが生まれる多様性の共存は、一見矛盾しているようにも感じられます。

地球が多様性を持つようになった背景に、花の誕生があります。以前は、植物は一方的に食べられていましたが、花の誕生により昆虫との共生を可能にし、植物は繁殖する手段を得て多様に進化しました。一方、昆虫も花を効率的に見つけるために進化を遂げ、花と昆虫の間で進化の応酬が始まりました。共生と共進化が森を豊かにし、花に集まる虫を食べる哺乳類が多様化し、霊長類が進化しました。もう一つ重要なことは、受粉から受精に要する時間が劇的に短縮される突然変異が、進化を加速させ、今日の豊かな地球を生み出したのです。

これを半導体に置き換えると、半導体は複雑化し、1社や1国だけでは製造が難しいため、世界的な共生が求められているということです。その中で生き残るためには強い技術が必要であり、それを基盤に他の要素を世界から調達することで競争力を維持することが重要です。AIと半導体が共進化し、アジャイルに進化を重ねることで、新たな半導体の可能性が広がり、これまでにない世界が見えてくるかもしれません。

産業・技術

産業・技術